徳川5代将軍綱吉は「バカ殿」だったのか、はたまた「名君」だったのか?

はじめに

徳川歴代将軍の中で、5代将軍綱吉ほど評判の悪い殿様はいないと思われます。とりわけ彼が打ち出した生類憐みの政策は、「人間よりも御犬様を大事にして庶民を苦しめた、悪法中の悪法」として非難の的となっています。綱吉時代を記した江戸時代の史書『三王外記(さんのうがいき)』には、綱吉が生類憐みの政治を始めた理由について次のように記されています。

──嫡男を亡くした綱吉には、なかなか後継ができなかった。そこで、側近くに仕えていた僧・隆光が次のように進言した。「後継ぎができないのは、前世に殺生を多く行ったためです。よって、後継ぎを授かるためには殺生を禁じなさいませ。とりわけ殿は戌年生まれですから、御犬様をいつくしむのがよろしいかと。」これを聞いた綱吉は、急いで、生類憐みの令をふれさせた。──

このような話が、江戸時代から現代にいたるまで、私たちの周りに氾濫し、「ああ、やっぱり綱吉公は自分勝手で庶民の生活なんてこれっぽっちも考えていない『バカ殿』だったのだ」と、思いこまされてきたのです。しかしその一方で、綱吉が行った政治に対する評価を見直す動きもあります。綱吉が始めた側用人(そばようにん)を重用した政治システムは、老中合議制という古い政治体制を打破して、将軍の権限を大幅に拡大させました。また綱吉は、家格にとらわれずに有能な人材を重要ポストに抜擢しました。さらには、生類憐みの政治の真の目的は、綱吉の個人的な欲(後継ぎ欲しさ)ではなく、戦国時代の風潮がいまだ残っていた時代において、人々に「仁心」を涵養(かんょう:無理せずにゆっくりと養い育てること)させることだったといいます。このことにより、武断主義(武力によって物事を解決する)の政治から文治主義(文官=官僚が政治・行政をつかさどる)の政治へと大きく転換することが、綱吉の思い描いた政治目標だったというのです。歴史家の大石慎三郎氏は、その著書『将軍と側用人の政治』で次のように述べています。

「しかし、ここまででも見てきた通り、彼(将軍・綱吉:筆者註)は転換期の将軍として積極的に政治に関わったし、フリーハンドの将軍という好条件を生かして新しい方針を次々と打ち出していった。彼はむしろ、徳川政治史における最も有能な将軍の一人として再評価されねばならないだろう。」

徳川5代将軍綱吉は、多くの人々が語るように、どうしようもない「バカ殿」だったのか、はたまた時代を先取りした「名君」だったのか。綱吉の政治がどういうものだったのかを明らかにしたうえで、考えてみましょう。まずは、綱吉が将軍として政治を行っていた元禄期(1680~1709年:延宝・天和・貞享・元禄・宝永)とはどんな時代だったのか見ていきます。

このページの先頭に戻ります

元禄期という時代

戦国時代の末期、戦国大名がその領地を完全に支配するようになると、彼らは新田開発のための大規模な開発事業を手掛けるようになりました。河川の堤防建設などの治水工事や、水田に水を引くための灌漑事業が各地で盛んになります。これは江戸時代に入っても続き、戦国末期から元禄期までに、全国の耕地面積は3倍にもなったといいます。また、人口もほぼ3倍になりました。すると、それまで山間部や丘陵地帯で細々と耕作していた農民たちが、洪水の心配がなくなった平野部に移って農耕を営むようになり、その生産性も飛躍的に向上していきました。年貢については、豊臣政権時代から江戸初期には七公三民(領主の取り分7割、農民は3割)が一般的でしたが、4代将軍家綱の時代になると、新田開発などのインフラ事業が一段落したことや、日本各地で年貢率減免要求を掲げた農民一揆が続発したこともあり、年貢率はどんどん下がっていきました。元禄期の初めには、三公七民近くにまでなったといいます。

生産性が向上し、さらに年貢率が低下するということは、農民の可処分所得が向上し生活が楽になるということです。今までぎりぎりの生活に耐えていた人々は、余ったお金で欲しいものを買い求めるようになりました。この新しい消費者層の出現により、経済は活性化します。領主や上級武士相手に商売をしていた特権商人たちは、領主財政が困窮するとともに没落し、新消費者である庶民相手に商売をする新商人たちが台頭して莫大な利益をあげていきました。幕府としても、この社会変化に対応して、有効でタイムリィな経済政策を打ち出していく必要に迫られていました。

経済活動が活発になると、庶民生活にも様々な変化が起きました。着るものは、麻から綿へ取って代わりました。綿の方が肌触りもよく保温性に優れていて、その上丈夫だったからです。さらには、それまでは領主や上級武士、名主しか着ることのできなかった絹製品についても、庶民の手に届くようになってきました。。食生活にも変化が現れます。単におなかを満たすだけではなく、より旨いもの、より珍しいものを食べたいという要求が強くなり、旬のものを人より少しでも早く食べたいという、いわゆる「初物食い」が流行しました。

生活時間の変化も起こりました。綿織物の普及によって、綿花の種から絞る綿実油(めんじつゆ)が大量に生産され、庶民の手に届く値段になったため(菜種油の増産もあり)、夜に灯火をともして一家だんらんの時間を過ごしたり、裁縫や糸紡ぎなどの手仕事を夜間に行うという習慣が、庶民の間にも広がっていきました。この影響もあってか、食事の回数が一日二食から一日三食になったのもこの時期です。

経済が活性化し生活に余裕ができると、人々は様々な娯楽にも目を向け始めます。いわゆる「元禄文化」が花開きました。俳諧の松尾芭蕉、戯曲(歌舞伎、人形浄瑠璃)作家の近松門左衛門、歌舞伎の初代市川團十郎、仮名草子(かなぞうし:近世小説のはしり)の井原西鶴、日本画家の尾形光琳や菱川師宣らが活躍したのもこの時代でした。

しかし、元禄の好景気も長続きはしません。元禄期後期(1690年代以降)になると、経済成長も頭打ちとなり、右肩上がりの経済を信じて多額の借金をして商品在庫を抱え込んでいた多くの商人が潰れていきました。また、領主や上級武士たちが豪華絢爛な消費生活を続けたために各藩の藩財政も急激に悪化し、大商人から借りていた多額の借金を返すことができなくなりました。結局、借金を踏み倒された大商人たちも潰れていきました。「元禄バブル」の崩壊です。綱吉政権の後半は、この経済的混乱をいかにして収拾するかが重要な政策課題となりました。

このページの先頭に戻ります

将軍綱吉の政治

綱吉が行った政治とはどんなものだったのか、見ていきましょう。

組織改革

延宝8年(1680)、5代将軍に就任した綱吉は、まず行政改革に手を付けます。それまでは何事も4~5名の老中による合議制で決めていたやり方を改め、財政と直轄地(天領)の民政を担当する専任のポスト=勝手掛老中を新設しました。その初代には、綱吉将軍就任に尽力した老中・堀田正俊が着任しました。これにより、激変する経済状況への対応は、勝手掛老中と将軍綱吉の判断で即断即決できるようになりました。さらに綱吉は、それまで3,000石相当の旗本専用のポストだった勘定奉行についても、有能であれば家格に関係なく抜擢して採用することにしました。勘定所などの役人についても、能力主義で禄高を決めるようにしました。また、勘定吟味役というポストを新設し、お金の出し入れについて専門に監査させる仕組みを導入しました。綱吉が、いかに経済政策を重視していたかがうかがえます。綱吉の改革は、直轄地(天領)の代官にも向けられました。年貢の取り立てや治水などの民政を担当していた代官は、地元の有力者に委託することが多かったのですが、綱吉はこれら代官を勘定所から派遣する役人に置き換えていきました。このことにより、中央集権的な官僚国家体制が構築されていきました。

側用人政治

綱吉が将軍となって4年後、勝手掛老中として将軍の片腕だった堀田正俊が、殿中で若年寄の稲葉正休に暗殺されました。この事件をきっかけにして将軍綱吉は、老中や若年寄との関係をさらに疎遠にして、彼らの影響力を大幅に縮小しようと図りました。具体的には、将軍の居室である御座の間と老中・若年寄が詰める御用部屋との間に、垣根を設けるように御側衆や側近たちが控える部屋を設けたのです。そして、この御側衆の中から老中たちとの連絡役を選び、側用人(そばようにん)としました。最初に側用人となったのは、綱吉が館林城主だった時から仕えていた柳沢吉保という男です。吉保の父は知行160石の下級武士でしたが、綱吉は吉保の才能にほれ込み抜擢したのです。この制度により、老中たちの政策提案はすべて側用人を通して将軍に伝えられることとなりました。その提案が気に食わなければ、将軍は側用人に対して「否」と言えばよいのです。あとは有能な側用人がうまく老中に説明してくれるはずです。逆に、将軍と直接会うことが難しくなった老中たちは、側用人から「将軍様の御意向」を聞くしかなくなります。時には、側用人のご機嫌をとって、将軍様のお考えを聞き出すこともあったかもしれません。ついには、側用人と老中との立場が逆転してしまいます。側用人・柳沢吉保は、将軍の寵愛を受けてどんどん出世していきました。最終的には甲府15万石(実質22万石といわれる)の城主にまで上り詰めていきました。この側用人制度は、将軍にとって大変好都合な制度でした。自分の意向を代弁してくれる有能な側用人を選任すれば、老中たちの干渉をほとんど排除して、好きなように改革を遂行できることになります。いわば、「フリーハンドの将軍」の地位を手に入れたわけです。

経済政策

側用人柳沢吉保は、非常に数字に明るい人物だったといわれます。その吉保が勘定奉行に抜擢したのが、荻原重秀(おぎわら しげひで)という人物です。この荻原は、勘定所の中では最も身分の低い役人でしたが、吉保はその才能を見抜いて、政権の中枢に引き上げました。

勘定奉行になる前の荻原は、地方有力者に年貢の取り立てを任せるという世襲代官を一掃し、勘定所の役人を派遣して官僚化すべきだと提言したり(延宝8年<1680>)、佐渡奉行の任にあったときは(元禄4年<1691>)、佐渡金山坑内にたまった地下水の排水工事を仕切って、金山の生産量を回復させるなどの大仕事を手掛けていました。

しかし、荻原重秀の名を(良きにつけ悪しきにつけ)高めたのは、元禄の貨幣改鋳でした。金貨・銀貨の中に含まれる金・銀の含有量を減らして、より多くの貨幣を鋳造して幕府財政の立て直しを図ったのです。元禄8年(1695)に行われたこの貨幣改鋳で、幕府は約500万両もの差益金を手に入れたといいます。荻原が貨幣改鋳に踏み切った理由は次のようなものでした。一つめの理由は、金銀産出量の減により、貨幣をつくるための地金が不足してきたことです。この時期、絹や朝鮮ニンジンなどをどんどん輸入して大量の金銀を海外に流出してしまったため、金銀の国内貯蔵量も大幅に減少していました。二つめは、元禄期に至って経済規模が拡大したため、それに見合った貨幣の増発が必要になったからです。いわゆるデフレ対策です。心配されたインフレ率は、貨幣改鋳後の11年間で名目年平均3%(村井淳志著『勘定奉行荻原重秀の生涯』より)と緩やかなものだったといます。また、市場にお金があふれて貨幣価値が下がると、商人や富裕層たちは貯蓄から投資へと転じ、経済は活性化しました。この政策が、元禄の好景気を下支えしたといわれます。荻原重秀は、「貨幣は国家が造る所、瓦礫を以ってこれに代えるといえども、まさに行うべし(『三王外記』より)」という言葉を残しています。彼は、「信用できる政府が発行する通貨は、それ自体に価値がなくとも(紙であれ安物の金属板であれ)通貨として保障される」という現在に通じる考え方を、300年以上も前に理解し実行していたことになります。その先進性は、見事というしかありません。

生類憐みの政策

生類憐みの令は一本の一括した基本法令ではなく、貞享2年(1685)から宝永6年(1709)までの間に、その時々の事情に対応するために出された細かな指示(通達)の総称をいいます。記録に残っているものだけで135件あります。また、巷間いわれるように犬愛護一辺倒ではなく、他の生類についても多くの通達が出されています。歴史学者・山室恭子氏の著書『黄門さまと犬公方』によれば、犬に関するもの33件、馬に関するもの17件、鳥に関するもの40件、その他(その他の生類、捨て子なども含む)45件となっています。綱吉の生類憐みの対象は、犬だけでなく生類全般にわたっていたことがわかります。それでは、綱吉がこれだけ執拗に生類憐みの政策を進めていった本当の目的は何だったのでしょうか。実は、幕府が出した通達文の中に、その目的がはっきりと書かれているものがあります。例えば、貞享4年(1687)10月に、関わり合いになるのを恐れて病気の犬の面倒を見ようとしない風潮に対して出した通達では、「上より仰せいだされ候は、人々仁心も出来候様にと思し召され候ての儀に候」とあります。元禄6年(1693)4月に出された、田畑を荒らすイノシシやシカについては、鉄砲で追い払うことやむなしという通達文には、「生類あはれみの儀仰せいだされ候は、人々仁心に罷り成り候様にとの思し食(め)しゆへ、仰せ付けらるる事に候」とあります。なるほど、将軍綱吉が執拗に生類憐みの令関連の通達を連発したわけは、人々の「仁心」を養い育てるためだったのです。それでは、なぜ綱吉は人々に「仁心の涵養(かんよう:無理せずにゆっくりと養い育てること)」を求め続けたのでしょうか。そこには、元禄期という大きな転換点において、将軍綱吉が思い描いていた社会の大変革という野望があったのです。

江戸時代初期は、いまだ戦国時代の殺伐とした空気が残っていた時代でした。あの黄門様でおなじみの水戸光圀公ですら、若いころに刀の試し切りで非人を殺したことを告白しています(光圀の侍医だった井上玄桐<げんとう>が書いた『玄桐筆記』より)。また、旗本の中でも家禄の低いものの中からは、外様大名よりも格下に見られることに不満を持ち、奇異な服装で暴れまわる者(旗本奴<はたもとやっこ>)が現れました。さらに、武士と町人の身分格差に反発する町人集団の中にも、「かぶき者」の装いで市中で狼藉を働く者たち(町奴<まちやっこ>)がいました。この旗本奴と町奴は、しばしば抗争を繰り返し、放火や打ち壊し、辻斬りなども横行していたといいます。この混乱は、4代将軍家綱の時代に激しくなったため、幕府は旗本奴や町奴のリーダー格を捕らえて処刑するなど、沈静化に躍起となっていました。この状況を改善するために将軍綱吉は、狼藉者を処罰するだけではなく、人々を内面から変えて平和で安定した社会を造ってやろうと考えたのです。権力者が、人々の心の内面にまで踏込んで、それを180度変えてやろうというのですから、何ともすさまじい執念といわざるを得ません。この政策を押し通すためには、時には強引とも思える手法をとる必要があったのだと思われます。

綱吉は、社会構造の変化に応じて政治の仕組も変える必要があると考えていました。江戸初期に経済が大きく発展し庶民の生活も豊かになっていく中で、それまでの武力を以て支配する政治(武断主義)から、有能な文官(官僚)を集めて民政を充実させる政治(文治主義)への転換が必要だと考えたのです。──もはや戦国の世は過去のものとなった。今後、平和で安定した社会を築くためには、やる気と能力のある文官(官僚)を使って、スピーディに効果的な政策を実行していかねばならない。刀や槍を振り回して威張っているだけの連中は、ご退場願う。──ということを皆にわからせるためには、「仁心の涵養」によって世の中の雰囲気をガラリと変えることが必要だったのです。そのために、生類憐みの政策という荒療治に打って出たわけです。

儒学振興策

将軍綱吉は儒学に深く傾倒し、自らテキストを使って講義をするほどの熱の入れようでした。元禄6年から13年(1693~1700)の間、城内に大名や家来を集めて月3回のペースで講義を続けたといいます。また駒込にあった柳沢吉保邸には生涯で58回訪ねていますが、そのたびに将軍に随行してきた大名や老中、柳沢家の人々に、『論語』などの講釈をしていました。元禄4年(1691)には湯島聖堂を建立して孔子廟(こうしびょう)をつくり、儒学教育の拠点としました。湯島聖堂は現在も東京都文京区に存在し、境内の大成殿には孔子像が祀られています。

綱吉の儒学振興策は、生類憐みの令とワンセットの政策だという見方があります(山室恭子著『黄門さまと犬公方』)。すなわち、庶民や下級武士たちには生類憐みの令によって「仁心の涵養」をはかり、大名、老中、役人など政務に直接携わる人々には、儒学の講義を通して政とは如何にあるべきかを深く考えさせようとしたというのです。社会の大きな転換点で、平和で安定的な社会を実現しようとする綱吉の執念が感じられます。

このページの先頭に戻ります

徳川5代将軍綱吉は「バカ殿」?それとも「名君」?

綱吉は「バカ殿」か、それとも「名君」かと問われれば、私は即座に「名君」と答えます。綱吉にはやりたいこと(やらねばならないこと)があったに違いありません。それは、戦国時代の殺伐とした風潮がいまだ残る世の中を変えて、平和で安定した社会を構築することでした。そのために、老中合議制という陋習(ろうしゅう)を排除して、側用人制度という将軍が自らの意志で政治を執り行えるシステムをつくりあげたのです。そして、家格にとらわれず有能な人材を抜擢し、社会の急激な変化にタイムリィに対応していこうとしました。「もはや戦国の世ではない」として、武断主義を廃するために行った生類憐みの政治にも、家臣に対して自ら行った数えきれないほどの儒学の講義にも、文治主義を基にした新しい世の中に人々を導いていこうという綱吉の強い意志が込められているように思います。徳川5代将軍綱吉は、元禄期という時代の転換点に現れ、新しい時代の創設に命を燃やし続けた名君であり、その業績はもっと評価されるべきだと思います。

このページの先頭に戻ります

この記事は、以下の文献を参考にして作成しました。

- 山室恭子著『黄門さまと犬公方』(文藝春秋)

- 大石慎三郎著『将軍と側用人の政治』(講談社現代新書)

- B・M・ボダルト=ベイリー著『ケンペルと徳川綱吉』(中公新書)

- 井沢元彦著『逆説の日本史13、14』(小学館)

- 塚本学著『徳川綱吉』(吉川弘文館)

- 福田千鶴『徳川綱吉』(山川出版社)

写真集

(クリックすると写真が拡大されます)

▲館林城址 三の丸土橋門(再建)

館林城(群馬県館林市)は、徳川5代将軍綱吉が将軍になる前に城主だった城です。

▲館林城 本丸石垣・土塁跡

▲六義園中の島(妹山・背山)

六義園(りくぎえん:東京都駒込)は、徳川5代将軍綱吉の側用人として権勢を振った柳沢吉保が作庭した庭園です。現在も、多くの人が訪れる名所です。

▲六義園 渡月橋(とげつきょう)

▲六義園 出汐湊(でしおのみなと)

▲中野犬屋敷跡

徳川5代将軍綱吉が、生類憐みの政策の一環で江戸市中の犬を保護するために造った巨大施設が、東京都中野区役所周辺にありました。現在、その痕跡はありませんが、区役所前に置かれた犬の像が当時の様子をわずかに伝えています。

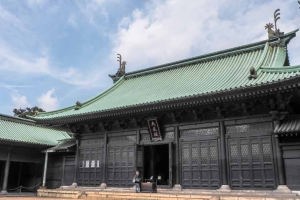

▲湯島聖堂 大成殿(孔子廟)

湯島聖堂は、徳川5代将軍綱吉が儒学振興の拠点とするために造営しt孔子廟かつ教育施設です。「学問教育の聖地」として信仰があり、受験シーズンともなると多くの受験生が参拝に訪れます。

▲湯島聖堂 孔子銅像

▲護国寺 仁王門

護国寺(ごこきじ:東京都文京区)は、徳川5代将軍綱吉が、生母桂昌院のために建立したお寺です。

▲護国寺 本堂

▲護国寺 多宝塔

▲寛永寺 根本中堂

寛永寺は徳川将軍家の菩提寺で、家綱(4代)、綱吉(5代)、吉宗(8代)、家治(10代)、家斉(11代)、家定(13代)の6人の将軍が眠っています。寛永寺は、西の比叡山延暦寺と同様に、江戸の町の鬼門(北東の方角)に位置し、江戸の町をまもるために建てられました。

▲寛永寺 通用門の「葵の紋」

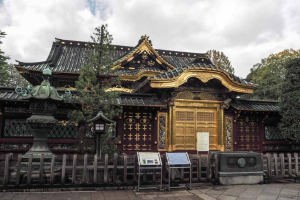

▲ 上野東照宮

▲徳川4代将軍家綱霊廟 勅額門

このページの先頭に戻ります