田沼意次/「賄賂の帝王」と呼ばれた田沼意次が、後世に残した遺産とは?

はじめに

田沼意次(おきつぐ)と言えば、江戸時代中期に将軍の側用人(そばようにん)兼老中として絶対的な権力をにぎり、足掛け20年(1767~86年)にわたる「田沼時代」を築いた政治家です。しかし、彼の評判は、現代においても頗る悪いものです。田沼意次の「専横ぶり」や「悪評」が世間の多くの人々に知られることになったのは、大正4年(1915)に刊行された辻善之助氏の『田沼時代』という著書によってだといわれています。辻氏はこの著書の中で、意次が死去したのち(江戸後期)に刊行された、いくつかの書物を基に、田沼意次の「悪事・悪評」および「悪政」について連綿と書き綴っています。鋭い洞察力で歴史の真実を見つめ続けた作家・海音寺潮五郎氏も、その著書『悪人列伝』で、田沼意次を以下のように評しています。

「田沼は政治家としては、当時の日本人にはめずらしく気宇も大きいし、手腕もあった人のようだがヽ精神面において最も大きな欠陥がある。つまり小才子の雄なるものだ。無闇に賄賂を貪り、世の中を混濁させたのもそのためだ。大悪人ではなかろうが、結果的には大悪人とひとしいことをしたといえるであろう。人それぞれの好悪があろうが、こんな不潔な人間は、ぽくはきらいだ。」

しかしながら、近年になって、田沼意次の人物およびその政治スタイルについて評価しなおすという動きも数多くみられます。歴史学者大石慎三郎氏は、その著書『田沼意次の時代』で、意次が「賄賂の帝王」と呼ばれる根拠となった史料の信ぴょう性に疑問を投げかけ、

「その結果得られたことの第一は、これらの史料はすべて田沼意次が失脚したのちに書かれたものであるということである。第二は国史文献としてパスポートを与えられている文献でも、田沼意次の評価に従来使われてきたように使うのは適当でない、ということである。(中略)つまり田沼意次についてこれまで紹介されてきた『悪評』はすべて史実として利用できるものではないのである。」

と述べています。また、ノンフィクション作家の鈴木由紀子氏は、その著書『開国前夜』で、

「しかし田沼時代がなければ、のちの明治維新はなかったと思えるほど、開国前夜ともいえる時代の転換点であり、諸外国とくらべても遜色のない経済の活況と豊饒な文化を生みだした時代である。」

と述べて、田沼意次の政治が経済を活性化させ、豊かな文化を生みだしたと評価しています。そして、

「経済の発展は都市の富裕層を生み、町人を中心とした文芸や美術、学問の世界を開いた。それは浮世絵、歌舞伎、俳諧、戯作といったきわめて庶民的な芸術であり、封建的な束縛からの解放をもたらした。(中略) 士風の頽廃をささやかれる風潮とともに、暇をもてあました旗本や御家人が町人のように戯作や浮世絵に手をそめ、金のある商人をパトロンにして多くの文人が輩出した。舶来の珍物を好む好事家も現れる。それはまさに江戸のルネサンスともいえる文化の黄金時代であった。」

とまで評しています。賄賂が横行し、一部の人間のみがいい思いをしていた「暗黒時代」という従来の評価とは全くかけ離れたものです。

一体、田沼意次とはどんな人物だったのでしょうか。彼が行った政治とは、どのようなものだったのでしょうか。この際、先入観を捨てて考えてみたいと思います。

このページの先頭に戻ります

田沼意次の生い立ち~出世物語

田沼意次は、享保4年(1719)八代将軍徳川吉宗の御小姓を務めていた田沼意行(おきゆき)の長男として、江戸で生まれました(幼名龍助)。父の意行は紀州藩士でしたが、享保元年(1716)に藩主吉宗が将軍となったとき、供の一員として江戸城に入りました。誠実な人柄と財務能力が認められ、最終的には600石の知行取となり、従五位下主殿頭(じゅごいのげ とのものかみ)を叙任しています。

龍助(意次)は、14歳で父に従い将軍吉宗に拝謁し、翌々年には将軍世子・家重の御小姓として江戸城西の丸に入りました。この時の俸禄は蔵米(くらまい)300俵でした。享保19年(1734)、父・意行が病に倒れ亡くなったため、翌年家督を相続し父の遺跡600石を継ぎ、同時に元服して意次と名乗るようになりました。延享2年(1745)、将軍吉宗が隠居して世子・家重が第9代将軍に就任すると、意次も江戸城西の丸から本丸に移りました。隠居後も大御所として君臨していた吉宗の覚えもめでたかったようで、延享4年(1747)には小姓組番頭格となり、その翌年に小姓組番頭に昇進し、知行2,000石に加増されました。

寛延4年(1751)、大御所吉宗が亡くなってから一か月後、家重の信頼を得ていた意次は、側用取次(そばようとりつぎ)に昇進しました。側用取次は、老中会議の決定を将軍に伝えたり、将軍の意向を老中以下諸役人に伝える重要な役職でした。そして宝暦8年(1758)、意次は1万石に加増され遠江国相良(さがら:現・静岡県牧之原市)の領地を拝領しました。わずか3百俵取りからスタートして、ついに大名の仲間入りを果たしたのです。ここから、田沼意次の出世物語はさらに加速していきます。

宝暦10年(1761)、家重は将軍を辞して大御所となり、息子の家治が10代将軍となりました。家重は翌年亡くなりましたが、将軍家治への遺言で、「主殿頭(意次)は、まとうど(全人:正直者、律義者)のものなり。行々こころを添て召仕はるべきよし、ご遺教(ゆいきょう)ありしにより、至孝の御心よりなを登庸(とうよう)なさるべし(『徳川実紀』より)」と述べたと伝えられています。この遺言もあって、意次は将軍家治にも重用されます。

家重から家治の時代に渡って16年間も側用取次を務めた意次は、明和4年(1767)、側用人に昇格しました(意次49歳)。側用人の制度は、5代将軍綱吉が定めたもので、将軍の側近として、将軍の命を老中に伝え、また老中会議の決定を将軍に取り次ぐとともに将軍の相談に乗るという役目を与えられていました。この制度によって、老中連中の意見に惑わされず、将軍が自らの意思で政策を推し進めることが可能になったといわれます。将軍の意思にそぐわない意見は、側用人によって「門前払い」されることになります。老中たちにとって、自分たちの意見を上奏するためには将軍の意向を考慮する(忖度する)必要に迫られました。その結果、将軍の思惑通りの決定がなされることになりました。この制度により、老中の地位は低下し側用人が大きな力をもつようになったといわれます。将軍家治の寵愛を得た意次は、明和6年(1769)には、側用人の地位はそのままで老中格を兼務することになりました(翌々年に老中に昇格)。いよいよ、「田沼時代」が本格的に花開くこととなりました。

このページの先頭に戻ります

「賄賂の帝王」と呼ばれた田沼意次

まずは、「田沼意次=賄賂の帝王」という風評がどうして生まれたのか、それは本当の事だったのだったのか──について考えてみます。田沼意次の政治が賄賂政治であると痛烈に非難し、それを世間に周知させたのが、歴史学者辻善之助氏の著書『田沼時代』(大正4年刊行)でした。氏はその中で、意次の失脚後(江戸時代後期)に書かれた書を基にして、田沼の悪事・悪評を並べ立てています。いくつか代表的なものを見ていきます。

『甲子夜話(かっしやわ)』とは、文政4年(1821)11月17日の甲子の夜から20年にわたって、九州平戸藩主・松浦静山が書き綴った見聞録(巷間に流れた噂話)です。それによると、田沼邸にはいつもおびただしい数の客が出入りしていました。その様子は、「この部屋は大凡三十余座もしくことが出来る大きな部屋である。たいていの老中方の座敷は、客が障子などを背にして一列に坐っているのが通例であるが、田沼邸ではまず両側に並んで、なお人があまるので、そのあいだにまた幾筋かならんで、なおあまった人がその下の横に居ならんで、そのうえ座敷の外側に幾人もの人がいる。ために主人が出てきても顔が見えないくらいである。また客人の刀は座敷の次に置くものであるが、田沼邸の場合は客が多いので、ならんだ刀があたかも海波をえがいたようであった」と表現されています。ときの最高実力者であれば、多くの人が陳情などで邸を訪ねることは当たり前の事かと思われますが、静山は最後に、「当時の権勢これにて思い知るべし、しかれども不義の富貴、誠に浮雲のごとくなりき」と、あたかも、客の多くが賄賂をもって猟官運動(りょうかんうんどう:官職を得るために権力者に働きかけること)のために集まっているかのように書いています。さらに、意次の専横ぶりについては、次のような逸話を紹介しています。

──将軍家治の奥医者が、勤めの合間に8代将軍吉宗の時代(享保年間)での見聞を将軍に申上げたところ、将軍がたいそう喜ばれた。ところが、そのことを伝え聞いた田沼は、翌日その医者を呼びつけて叱り、以後そのような話を将軍にすることを禁じた。さらに、その奥医者を将軍傍に寄せ付けないようにした。これは、将軍家治が聡明となることを恐れたためだ──

これらの話が事実かどうか、今となっては解明することは難しいのですが、実は、『甲子夜話』を書いた松浦静山という人物に問題があるといわれます。というのは、静山は田沼意次とは政敵である松平定信派だったとみられるからです。定信は、自らを老中に推薦する将軍あての上奏文で、意次を殺したいほど憎んでいることを暴露しています(後述)。静山の妹は、その松平定信の側近中の側近本多忠籌(ただかず)に嫁いでいます。忠籌は、定信が老中になると若年寄に昇進し、その後、側用人、老中へと出世しました。さらに、静山の妻の兄(義兄)は松平信明といって、本多忠籌ともに松平定信政権を支えた二本柱の一人でした。彼も側用人から老中にまで出世しています。つまり、松浦静山はガチガチの「定信派」だった可能性が高いのです。その彼が書いた逸話が真実だったかどうかは、大いに疑問の残る所です。

『続山王外記(ぞく さんのうげき)』は、吉宗政権に続く時代から田沼意次が失脚して亡くなる天明8年(1788)6月までの出来事を書いた歴史書です。それによれば、田沼意次は、大奥に取り入るために、将軍家治の側室・津田夫人の知り合いの女性を自分の妾として津田夫人に近づき、さらには侍女から女中に至るまで贈り物をしてご機嫌をうかがっていたといいます。それもこれも、己の出世のために大奥を利用していたということです。またある時、幕臣の山村良旺(やまむらたかあきら〉が、将軍に対して『三河後風土記』(みかわご ふどき:清和源氏発祥から徳川幕府誕生までを描いた歴史書)を読み聞かせ、将軍は大いに喜ばれました。ところがこれを伝え聞いた意次は、けしからんことだとして山村の出仕を停めさせました。その後、将軍に侍する者は、皆意次を憚って、世間の情勢などを将軍に申上げることがなくなったといいます。将軍を「バカ殿」状態にして、自分の思い通りに政治を動かそうとする意次の腹黒さが透けて見えるということでしょうか。もう一つ『続山王外記』では、将軍家治の世子家基の殺害にも、意次が絡んでいた疑いがあると主張しています。意次の息のかかった池原雲伯という医者が一服盛ったのではないかというのです。しかし、意次と将軍家治との信頼関係は強固なもので、意次が最高実力者としての地位を確固たるものにしているのは、将軍のバックアップがあったからです。その将軍の世子を意次が殺すことなど、間違ってもあり得ないことです。この、『続山王外記』の作者は石井子彭(しほう)といって、意次が側用人時代に老中首座だった松平武元(たけちか)の祐筆(ゆうひつ:書記であり文官であり秘書)をしていた男です。この武元も意次のライバルであり政敵でもあったことから、その家来の石井子彭が、意次の死後に刊行した『続山王外記』の記述の信ぴょう性についても、かなり疑問が残ります。

上記以外にも、辻善三郎氏が紹介している田沼意次に関する悪評について、真偽が定かでなかったり、誤解に基づく評価と思われる個所が数多く見られるといわれます。興味のある方は、大石慎三郎著『田沼意次の時代』(第一章2つくられた悪評)を参照してください。最後に、田沼意次=「賄賂の帝王」という評価を決定づけたとされる「まいない鳥」「まいないつぶれ」の図について紹介します。この図は、天保10年(1839)に四代目東流庵祐山が刊行した『古今百代草叢書』(ここんももよぐさそうしょ:古今に渡る珍事珍話を収めた書)の中に収められています。裃(かみしも)をつけた上級武士が鳥の姿として描かれていて、その下に、「この鳥金花山に巣を喰う。名をまいない鳥という。常に金銀を喰う事おびただし。恵少なき時は、けんもほろろにして、寄つかず、但しこの鳥、駕籠は腰黒なり。」と書かれています。その左には、やはり裃をつけた武士がカタツムリの姿で描かれており、その横に、「この虫常は丸之内にはい廻る。皆人銭だせ、金だせまいないつぶれという。」と説明書きがあります。辻氏が『田沼時代』で、これは田沼意次の賄賂政治を風刺したものとして紹介したため、田沼=賄賂政治という図式が多くの人々にインプットされてしまったのです。この図は、戦前から戦後にかけては、歴史の教科書や歴史書にも数多く掲載されていました。しかし、昭和40年代初めに、歴史学者大石慎三郎氏が、──これは田沼意次を風刺したものではない。なぜなら、まいないつぶれの背中にある「丸に十」の紋は薩摩藩の家紋であるから、11代将軍家斉の外戚として権勢を振っていた薩摩藩主島津重豪(しげひで)に対する風刺の可能性が高い。──と発表してからは(『日本歴史』昭和43年2月号)、この図はほとんど使われなくなったそうです。しかし、一度摺りこまれた田沼意次の人物像は、容易に払拭されるものではありませんでした。田沼意次が「賄賂の帝王」だという評価は、今もなお解消されてはいないように感じます。

以上のように、田沼政治が賄賂政治だったという評価は、その根拠が怪しくなってきました。しかし、大事なことは、田沼意次が幕府の最高実力者として行った政治がどんなもので、どのように評価されるかということです。以下では、田沼政治の中身について探っていきたいと思います。

このページの先頭に戻ります

田沼意次の政治

経済振興策

徳川吉宗が8代将軍になったころ、鉱山収入や貿易収入が激減したため幕府は財政難に苦しんでいました。吉宗はこれを解決するため年貢率を上げたり、新田開発を促進したり(享保年間で約一割増)、さらには各大名から石高に応じて献米させる(上米<あげまい>)など、米収入増によって財政再建をはかりました。これらの施策により、幕府の財政収支は黒字化しましたが、市場に大量の米が出回ったため米価が下落し、農民たちは増税と収入減のダブルパンチに見舞われました。さらに、俸禄を米で得ていた武士たちも、実質的に給料が減ることとなり苦しい生活を強いられることとなりました。特に吉宗時代後期に勘定奉行に抜擢された神尾春央(かんお はるひで)は、「胡麻の油と百姓は絞れば絞るほど出るものなり」と述べたといわれ、徹底した年貢の増徴を実施しました(有毛検見法<ありげけみほう>)。しかし、これら幕府の政策は、農民たちの怒りを増幅させることになり、各地で農民一揆が続発する結果となりました。特に、それまではなかった天領(幕府直轄領)での一揆が目立つようになったのです。この状況は9代将軍家重の時代でも変わらず続いていました。ここで、将軍家重・田沼意次コンビが打ち出したのが、直接税の引き上げをやめて間接税を強化する策でした。

吉宗時代において、業者同士の無用な競争を避けるために、販売権の独占などの特権を認められた株仲間が、すでにいくつかつくられていました。意次は、これを拡大し、銅、朝鮮人参のみならず綿、たばこ、茶などの商品作物にも拡張し、さらにその波は廻船問屋、飛脚問屋などにまで及びました。そして、これら幕府公認の商取引によって得た利益の一部を、運上金(うんじょうきん)や冥加金(みょうがきん)として徴収することにしたのです。この結果、幕府財政は豊かになり、市場経済も活性化していきました。

意次は、海外貿易の振興にも力を入れました。金銀の海外流出を防ぐという名目で新井白石(6代将軍家宣、7代将軍家継の側近)が制定した長崎新令(清、オランダとの貿易を制限する条例)を緩和し(=鎖国政策の緩和)、俵物(たわらもの:干しアワビ、昆布、フカヒレなど)の国内生産および銅山の開発を奨励してそれらの輸出量を増やし、海外から金銀を回収しようとしたのです。貿易によって国を富ませようとする発想は、それまでの幕閣には全くない斬新な発想でした(家康だけは、海外との交易を重視していたようですが・・・)。

通貨改革

意次が行った重要政策の一つに通貨改革があります。それまでの江戸時代の通貨は、金、銀、銭の三貨体制でした。金貨は主に江戸を中心とする関東、東国・中部地方で流通しており、1両=4分=16朱の四進法による計数貨幣(価格が表示されている貨幣)でした。それに対して銀は上方や西国・日本海地域で流通していて、塊の重量(貫・匁)で取引される秤量貨幣でした。また銭は、庶民の間で流通していた少額貨幣で、1貫=1,000文(4貫で1両に匹敵した)の計数貨幣で、主に銅銭でした。

経済活動の基軸となる通貨は金・銀でしたが、江戸を中心とする経済圏と上方を中心とする経済圏とで、全く異なる通貨が使われことによる弊害もありました。それぞれの経済圏の実勢に応じて、金貨と銀との比価が変動(為替変動?)することでした。このころになると、商品流通が活発になり全国に拡大されていたため、金銀比価の変動は円滑な経済活動の妨げとなったのです。商人たちは、比価の変動で損をしないように、一時的に流通を制限するなどしたため、市場が混乱しました。さらに、金貨と銀の両替の手数料も、馬鹿にはなりません(得をしているのは、手数料や為替差益を手にしていた両替商のみでした)。そこで田沼意次は、通貨の一元化を図るために新しい銀貨を発行しました。南鐐二朱判(なんりょうにしゅばん)です。「南鐐」とは良貨の意味です。純度97.8%の銀でつくられた計数貨幣でした。表面に「以 南鐐八片 換 小判一両」と刻印されており、「1両=4分=16朱」という貨幣制度を、銀も含めた形で成立させた画期的な貨幣でした。当初は、旧来の貨幣制度により暴利をむさぼっていた両替商たちの猛反対に遭い、意次が失脚して松平定信が将軍補佐役に就任するとともに、鋳造は中止されてしまいましたが、、貨幣一元化によるメリットが次第に認識されるようになり、意次失脚から14年後の寛政12年(1800)に鋳造が再開されました。

蝦夷地開発

晩年の田沼意次が力を注いだ政策に、蝦夷地開発がありました。きっかけは、仙台藩の医師・工藤平助が著した『赤蝦夷風説考(あかえぞふうせつこう)』という書物でした。平助は、懇意にしていた松前藩の湊源左衛門(勘定奉行)らから、ロシアが蝦夷地近辺まで南下して脅威となっているという情報を得ていました。ラッコなどの毛皮を求めてシベリアに進出してきたロシア人は、17世紀半ばにはカムチャッカ半島まで南下し、18世紀初頭には千島列島を次々に侵略して南下を続けていました。さらに明和5年(1768)には択捉(エトロフ)島を占拠し、ロシア船が蝦夷本島沿岸にたびたび出没するようになりました。これらの情報に接した平助は、危機感を抱いてはいましたが、ロシアが今すぐ日本と戦火を交えることはないだろうと考え、まずはロシアが望んでいる日本との交易に道を開き、彼ら(敵)を知ることが重要だと主張しました。──まずは蝦夷地の実態調査をし、広大なこの地を幕府の手で開発すること。この地には莫大な金銀が眠っていると聞く。それを元手にロシアと交易をし、ロシアの国情を知れば、国防対策もたてやすいだろう。さらには、取り締まりが難しかった抜荷(ぬけに:密貿易)をなくすこともできる──この考えは、「祖法」として徳川幕府が守り続けていた鎖国政策を否定する、かなり大胆なものでした。平助はこの『赤蝦夷風説考』を、田沼政権の勘定奉行で経済政策を担っていた松本秀持に用人を通して提出しました。これを読んで平助の考えに同調した秀持は、すぐさま意次に報告しました。意次も、広大な蝦夷地の開発は、国を富まし窮民を救うことになると確信し、まずは蝦夷地の実態調査を行うことを決意しました。

天明5年(1785)2月中旬、蝦夷地調査隊は陸路蝦夷地に向かって出発しました。メンバーは、御普請役(勘定奉行配下の御家人)5名、同下役5名でした。蝦夷地松前に着いた一行は、ここで二手に分かれ、東蝦夷地調査隊は北海道東岸のノサップからクナシリ島に渡り、さらにエトロフ島を目指しました。西蝦夷地調査隊は北海道西岸を北上し、ソウヤからカラフトに渡る計画でした。ソウヤ地区で越冬を試みた調査隊の隊長以下5名が寒さのために次々と亡くなるという悲劇はありましたが、調査隊は大きな成果をあげました。それによれば、蝦夷地は地味がよく、多くの大きな川が流れ、その支流も多いことから、あまり手を加えなくとも農耕に適した土地が多いことが分かりました。しかも、現地の蝦夷人(アイヌ人)に話を聞いてみると、彼らは農耕をやりたがっており、作付の仕方を教えてほしいと願っていることもわかりました。これらの報告を受けた勘定奉行・松本秀持は、翌年も調査を継続するとともに、蝦夷地開発計画を作成し、老中・田沼意次に提出しました。それによると、広大な耕地を耕すために、まず蝦夷人に農具を与え、種子を与え、耕作の方法を教えながら耕作地を増やしていく。さらに、農耕者不足を補うために、内地から大量の人間(長吏<ちょうり>・非人)を入植させるというものでした。この計画が予定通り実行されれば、間違いなく日本国に莫大な富を持たらすはずでした。さらに、ロシアの南下を牽制し、千島列島や樺太における日本国のプレゼンスを高め、その後の領有権の交渉を有利に運べるはずでした。しかしこの計画は頓挫してしまいます。蝦夷地開発を推進した田沼意次が失脚し、その後成立した松平定信政権が、蝦夷地調査報告を握りつぶし(受け散らず)、調査に参加した面々は全員召し放ち(解任)となってしまいました。さらに、この計画に最も熱心だった勘定奉行・松本秀持も、小普請組に降格され逼塞(ひっそく)を命じられ、領地も半分に削られてしまいました。田沼意次や松本秀持が夢みた蝦夷地開発は、明治2年7月に北海道開拓使が設置されて、ようやく本格的に実現に向かったのでした。

「田沼時代」とはどんな時代だったのか

「田沼時代」とは、田沼意次が側用人となった明和4年(1767)から失脚する天明5年(1786)までの足かけ20年間を指します。旧来の格式にとらわれず、斬新な発想と先見性をもって改革を断行した結果、経済は好転し都市には多くの富裕層が生まれました。そして、町人を中心とした豊かな文化が花開きました。俳諧では、独自の句風を展開した与謝蕪村(よさぶそん)らが活躍しました。また、文人画家の池大雅(いけのたいが)や、近年テレビの鑑定番組でも大変人気のある伊藤若冲(いとうじゃくちゅう:日本画家)も、この時代の人でした。それまでは、盲人女性や乞食が使うものとされていた三味線が大流行し、若手の旗本衆までもが三味線をつまびき、町人文化に浸るようになりました。人気役者や吉原の遊女の風俗を庶民がまねして、粋で華やかな装いが流行しました。このように自由で開放的な雰囲気の中で、江戸の風俗を素材にした多色刷りの浮世絵(錦絵)や絵本が大流行し、鈴木晴信、喜多川歌麿などの人気絵師が腕を競っていました。

「田沼時代」には、学術面でも優れた人材が輩出しています。まずは、「江戸のレオナルド・ダ・ヴィンチ」と称された平賀源内です。源内は、本草学者(医薬に関する学問)、地質学者、蘭学者、医者、戯作者、浄瑠璃作者、俳人、蘭画家、発明家とマルチナな才能を発揮した人です。特に、長崎で手に入れた、破損したエレキテル(静電気発生装置)を基に、これを模造複製して、江戸の市民を驚かせたことは有名な話です。宝暦12年(1762)に源内が江戸で開催した物産会は盛況でした。全国各地から多くの名産品が出品されました。さらに、国産のみならず中国産やヨーロッパ産の薬草類も多数集まり、出品数は1,300余りにも上ったといいます。源内は、過去の物産会の出品も併せて、有用なものを360種選び出し、それらの物産の特徴と品評を記した『物類品隲(ぶつるい ひんしつ)』を刊行しました。こうした源内の活動が、貿易を盛んにして国を富ますために競争力のある商品を開発することに腐心していた田沼意次の目に留まったのは当然のことといえます。意次は源内のパトロン(経済的支援者)となり、薬草類の調査や鉱山発掘調査などに資金提供をして支援しました。源内は晩年、人を殺めて小伝馬町の牢に入れられ獄死したといわれています。ところが、源内の才能を惜しんだ老中・田沼意次が、ひそかに脱牢させ、自分の領地である相良(さがら)に匿ったという言い伝えがあります。現在、静岡県牧之原市相良にある浄心寺の境内に、平賀源内の墓とされる墓石が存在しています(真偽のほどはわかりませんが)。

オランダ語で書かれた解剖書『ターヘル・アナトミア』を自力で翻訳し、『解体新書』として出版した杉田玄白、前野良沢もこの時代の人です。ある日、千住骨ヶ原で罪人の腑分け(ふわけ:解剖)に立ち会うことができた二人は、従来の漢方医学の書は間違いが多く、蘭書『ターヘル・アナトミア』に掲載されていた図が正確であることに感動します。──何としても、これを翻訳して世に出したい──そう心に誓った二人は、医者で本草学者の中川淳庵を誘い、三人で翻訳作業に取り組みました。かなりの苦労があったと伝えられていますが、翻訳を開始してから3年と5か月後の安永3年(1774)8月、翻訳本『解体新書』は刊行されました。将軍家治に献上され、幕閣にも一部づつ進呈されました。漢方医からの痛烈な非難はありましたが、心配された幕府からのおとがめはありませんでした。田沼意次の洋医学奨励、学術書の新規出版奨励の政策が、玄白らの偉業を後押ししたといえます。

以上みてきたように、「田沼時代」は、学問や芸術においても自由で開放的な時代でした。好景気を背景に、人々の暮らしも上向きになり、様々な娯楽を楽しむ余裕もでき始めていたと思われます。ところが、この状況を一変させる大災害が発生します。天明3年(1783)、浅間山が大噴火したのです。特に7月6~8日の三日間の噴火はすさまじく、火口北側から流れ出た溶岩流が火砕流となって、火口から15㎞離れた鎌原村を飲み込み、村はほぼ全滅したといいます。火山灰は偏西風に流されて関東一円に及び、日中でも空は真っ暗になり行燈(あんどん)の明かりが必要なほどでした。この浅間山噴火の影響は日本のみならず北半球全体に及びました。成層圏まで達した火山灰は、地球の自転によって北半球全体に広がり、深刻な異常気象をもたらしました。農作物の生育に悪影響を与え、各地に冷害を引き起こしたのです。浅間山噴火の6年後に勃発したフランス革命は、この異常気象による冷害によってもたらされた飢饉が引き金になったという報告もあるほどです。当然、日本国内にも大飢饉が発生しました(天明の飢饉)。この飢饉による餓死者は、東北地方を中心として数万人あるいは10万人以上(200万人以上という記録もある)ともいわれます。この結果、農村部から都市部に大量の農民が流入し、治安が悪化しました。さらに、比較的安定していた米価が高騰し、江戸や大阪では、米屋や商家が襲われる打ちこわしが頻繁に発生しました。この社会混乱に対して有効な手を幕府が打てなかったことが、田沼政治に対する庶民の失望へとつながり、田沼意次失脚の遠因となったといえます。

このページの先頭に戻ります

田沼意次失脚~その黒幕は

田沼失脚の経緯

盤石と思われた、幕府内の田沼体制でしたが、一つの出来事をきっかけに、あっけなく崩壊してしまいます。天明6年(1786)8月、将軍家治が重い病にかかり、病状は日を追って悪化していきました。これを心配した意次は、自分が信頼する蘭方医2名を病床に送り込み治療に専念させました(8月19日)が、翌20日には御殿医(将軍かかりつけの医師)をはじめとする漢方医らに退けられてしまいます。実はこの裏には、御三家・御三卿(ごさんきょう)らによる陰謀があったといいます。将軍家治は8月20日にはすでに亡くなったのですが、これを外部に伏せておくために、意次の息のかかった蘭方医を病床から遠ざけたのでした。そして、将軍家治危篤と聞いて駆け付けた意次に対して病床への入室を許さず、あげくのはてに、上意であるとして意次に引退願を強要したのです(この時、将軍家治はすでに亡くなっていました)。結局意次は、御上意と言われて抗しきれず、天明6年(1786)8月27日、老中を罷免されました。そして、将軍家治の死が公表されたのは翌月の9月7日でした。将軍の葬儀がすむと、御三卿の一つである一橋家の御曹司で将軍の養子となっていた家斉が11代将軍となりました。そして、御三卿の一つ田安家出身で、白河藩主の松平定信が老中筆頭となりました。田沼家は2万石を召し上げられ、意次の活動拠点だった神田橋上屋敷と大阪蔵屋敷を召し上げられました。さらに翌年10月、意次は蟄居(ちっきょ)を命じられ、相良城とその所領は没収の上、奥州下村藩1万石に転封を命じられました。田沼家は意次の孫・意明(おきあき)が家督相続することとなりました。なお、下村藩五代藩主意正(おきまさ)のとき、将軍家斉の計らいもあって、旧領の相良に戻ることができました。自身の将軍就任に協力した意次の名誉回復を将軍家斉が望んだためと言われています。

意次の政敵松平定信

田沼意次失脚を裏で演出していた人物がいるとすれば、その候補の一人が松平定信かもしれません。定信は意次を相当に恨んでいたようで、自らを老中に推薦する将軍あての上奏文で、次のように述べています。

「……中にも主殿頭心中その意を得ず存じ奉り候に付、刺し殺し申すべくと存じ、懐剣までこしらへ申し、一両度まかり出候処、とくと考へ候に、私の名は世に高く成り候へども、右にては天下に対し奉り、かえって不忠と存じ奉り候……」

主殿頭(とのものかみ)とは田沼意次の事です。定信は、意次を刺し殺したいほど憎んでいたことを、将軍に宛てた上奏文の中で吐露していました。その思いは尋常ではないほど強かっと思われます。定信が意次を憎むきっかけとなったのは、白河藩への養子縁組問題だったといわれます。定信は、御三卿の一つ田安家創始者・田安宗武の七男として生まれました。安永3年(1774)、定信16歳の時、奥州白河藩への養子縁組の話が持ち上がりましたが、田安家としては家督を継いでいた兄の治察(はるさと)が病弱だったため、難色を示していました。しかし、当時老中兼側用人だった田沼意次の強い要望もあり、田安家は定信の養子縁組を了承せざるを得ませんでした。その直後に治察がなくなったため、田安家は定信の養子の解消を願い出ましたが、許されませんでした。田安家はその後13年間(1787年まで)、当主のいない状態が続きました。田安家の後継が認められず、将軍への道を絶たれた定信は、この件で意次を激しく憎んだと思われます。

定信が意次を嫌ったわけはほかにもあります。8代将軍吉宗の孫という確かな家柄をもち、生まれながらのお殿様であった定信にとって、小旗本上がりの意次が行っている政策の一つ一つが気に入らなかったのだと思います。特に祖法(そほう:家康以来守られてきた法)を無視して、農業を軽んじて重商政策に力を入れていること──まして、金もうけに走る卑しい商人どもから金(運上金)を巻き上げることなど──定信の「美徳」からして許されることではありませんでした。さらに、海外貿易を推進したり、蘭学を全面的に解禁することなども、「祖法」に反することとして認めることはできませんでした。実際、意次失脚後に定信が行った政策(世にいう「寛政の改革」)は、意次の政治とは正反対のものでした。主なものをあげると、まずは人参座や鉄座などの廃止で官営事業を縮小し、意次が運上金徴収の対象とした株仲間を次々と解散させました。幕府財政は再び年貢米に頼ることとなりました。また、意次が貨幣改革のために発行した南鐐二朱判(銀)の鋳造を取りやめ、その地金を秤量通貨である丁銀(ちょうぎん:ナマコ型で形が不ぞろいな銀のカタマリ)に作り替えて発行しました。この通貨改革の中止によって、江戸や上方の両替商が大喜びしたことは言うまでもありません。また、晩年の意次が力を注いだ蝦夷地開発も中止となりました。幕府は、調査隊の報告書すら受け取ることはせず、せっかくの成果は活かされませんでした。また定信は、異学の禁を公布して朱子学以外の学問を圧迫しました。田沼時代は学問の自由な研究が許され、様々な学派が覇を競い多くのすぐれた書物が発刊されたのですが、定信の時代には、幕府直轄の教育機関である昌平坂学問所では、朱子学以外の講義は禁止となり、役人の登用試験も朱子学のみで行われました。さらに、寛政2年(1790)には、「書物草子類取締」の触れを出し、幕府の許可なくして新しい書物を出版することが禁じられました。ロシア南下の危機を訴え海防の重要性を説いた林子平の『海国兵談』も、発刊直前に版木ごと没収され焼かれてしまいました。田沼時代には、洋医学、蘭学、国学、本草学、国防書等々、新しい時代を切り開いた書物が、民間人の手によって刊行され、幕府もそれらを奨励していたのですが、定信の時代になって朱子学一辺倒となり、しかも幕府が認めないものは世に出すことができなくなったのですから、新しい学問研究の流れは一時的に停滞することとなりました。

松平定信の寛政の改革は、時代の歯車を大きく元に戻す結果となったと思います。流通経済が発展し、庶民の生活も幾分かは余裕が出てきて、ささやかな娯楽を楽しむこともできるようになった時代に、「貴穀賤金(きこくせんきん:金よりも米穀を重んじるという思想)」のもとで商業活動を抑制して米中心の社会に戻ることは、経済活動を沈滞化させ景気悪化へと導くこととなりました。さらに、「祖法」を守るという名目で、鎖国政策を強化し(対外貿易を抑制し)、蝦夷地開発も中断しました。ついには、異学の禁によって、朱子学以外の学派を抑圧するという政策により、田沼時代に芽生えた、自由で進歩的な学術・文化活動が大きく後退することになりました。将軍の孫として、生まれた時から「お殿様」として育てられ、徳川幕府の正学である朱子学を徹底的に叩き込まれた定信だからこそ、「祖法」の呪縛から逃れられず、新しい発想に至ることができなかったのだと思います。

定信失脚

天明7年(1787)に老中首座となり、幕府の最高実力者として政務を執っていた定信が、6年後の寛政5年(1793)に突然老中を罷免されました。定信36歳の時でした。その直接の原因は、11代将軍家斉が、父・一橋治済(はるさだ)を「大御所」と呼ばせたいと願ったのに対し、定信が、将軍になったことのない人間を「大御所」と呼ぶことは過去に例がないとして拒み続けていたからと言われます。これに先立って、光格天皇が父親の閑院宮典仁親王(かんいんのみや すけひとしんのう)に大上天皇(だじょうてんのう:上皇)の尊号を与えたいと要求したときも、天皇になったことのない人を大上天皇とお呼びすることはできないとして、定信はこれを拒否しています。その手前、将軍の要望を受け入れることはできなかったと思われます。公正な判断で筋を通すという、定信らしい行動ですが、果たしてこんな理由だけで老中罷免が決せられるものでしょうか。実は、この定信罷免の裏には、もう一人の黒幕が動いていました。11代将軍家斉の実父で御三卿一橋家の当主・一橋治済(はるさだ)です。

本当の黒幕は一橋治済

御三卿一橋家当主一橋治済の息子家斉が11代将軍に就任するまでの過程を見ていくと、随所に治済の陰謀の影がチラついてみえます。まずは、松平定信の白河藩養子縁組の件です。当時治済は、側用人兼老中の田沼意次に近づき、意次の弟・意誠(おきのぶ)を一橋家家老にして、意次と手を結んでいました。そして、養子問題を利用して、将軍後継を争うライバルの田安家(御三卿の一つ)の力を弱めようと、意次を通じて将軍家治に働きかけ、強引に定信の養子を認めさせだのです。その直後に、田安家の当主で定信の兄・治察(はるさと)がなくなりましたが、定信の田安家復帰は認められませんでした。田安家ではその後13年も当主不在の状態が続きました。治済は、将軍後継レースのライバル「田安つぶし」に成功したわけです。定信が本当に憎むべき相手は、意次ではなく一橋治済だったのです。

とはいっても、将軍家治には男子があり、このままでは一橋家が将軍職を継ぐ状況ではありませんでした。ところが、その将軍家治の嫡男家基が、謎の死を遂げたのです。安永8年(1779)2月、18歳となり次期将軍が内定していた家基は、江戸近郊での鷹狩りの最中に急に気分が悪くなり、その3日後に亡くなってしまいました。一部の説によると、鷹狩りに同行した医師が、意次の意を受けて一服盛った(ハンミョウ毒)とされていますが、これはとんでもない話で、将軍家治と絶対的な信頼関係を構築していた意次が、その将軍の嫡男を殺めるなど、ありえない話です。ところが一方、一橋治済にとっては、とてつもない幸運が舞い込んできたと感じたことでしょう。将軍家治には、家基のほかに男子はいませんでした。また、ライバルの御三卿田安家の当主は不在です(不在になるよう手を打っていました)。また、もう一つの御三卿清水家は、一橋・田安家とは格が違います。将軍後継のライバルとはなりえません。結果、次の将軍後継者は、一橋家の嫡男となります。実際、家基の死の1年後、治済の嫡男豊千代(のちの家斉)が将軍家治の養子に迎えられ、次期将軍が内定しました。治済の描いたシナリオが、現実のものとなったのです。しかし治済には、まだ不安の種がありました。実力者意次の存在です。意次は自身が側用人兼老中となっただけでなく、若き嫡男意知(おきとも)を若年寄に昇進させ(天明3年<1783>)、親子で改革に乗り出していました。これでは、我が子家斉が将軍となっても田沼の権勢は続き、自分(治済)が将軍の後見として権力を握るチャンスは来ない──そう考えたのではないでしょうか。そして、とんでもない事件が起こります。

天明4年(1784)3月24日、退庁するため若年寄部屋をでた田沼意知は、新御番所(警備や見張りをする番人の詰め所)に控えていた下級武士・佐野善左衛門政言(まさこと)に突然斬り付けられました。深手を負った意知は、出血多量のため数日後に息を引き取りました。享年36歳でした。事件の後に善左衛門が提出した口上書によれば、刃傷沙汰の理由は次のようなものです。

──もともと田沼家は佐野家の家来筋である。しかるに現在、田沼家の人々は大変出世している。そこで引き立ててもらおうと再三頼み入り、総額620両もの金を送ったが全く成果がない。金をだまし取られたようなものだ。また、意知が佐野家の家系図を見たいというので貸したが、いつまでたっても返してくれない。さらに、佐野の領地にあった「佐野大明神」を、田沼の家来が「田沼大明神」と改め、これを横領した。等々──

しかし、下級武士の身で生活も裕福ではなかった善左衛門が620両もの大金(現在価値で1両=10万円とすると、6,200万円)を、出世のためにつぎ込むことなどありえない話だと思います。また、田沼家は当主が側用人兼老中、嫡男が若年寄として、幕閣での高い地位を得ているのですから、今さら佐野家の家系図を略取して系図を粉飾する必要はなかったはずです。善左衛門の口上書に書かれた殺害理由は、いずれも筋が通っておらず、根拠に乏しいものでした。

それでは、善左衛門が意知を殺害した本当の理由は何だったのでしょうか。当時長崎にいたオランダ商館長チチングが書き著した『日本風俗図誌』の記述の中のそのヒントがあります。チチングはこの中で次のように述べています。

「この殺人事件に伴ういろいろの事情から推測するに、もっとも幕府の高い位にある高官数名がこの事件にあずかっており、またこの事件を使嗾(しそう:そそのかすこと)しているように思われる。もともとこの暗殺の意図は、田沼主殿頭と息子の山城守(意知)の改革を妨げるために、その父親の方を殺すことにあったとさえいわれる。………しかしながら、父親の方はもう年をとっているので、間もなく死ぬだろうし、死ねば自然にその計画もやむであろう。しかし息子はまだ若い盛りだし、彼らがこれまで考えていたいろいろの改革を十分実行するだけの時問がある。のみならずまた、父親から、たった独りの息子を奪ってしまえば、それ以上に父親にとって痛烈な打撃はあり得ないはずだ、ということである。こういうわけで、息子を殺すことが決定したのである」

確かに、家康以来の祖法を守り、旧来の封建体制を守り通そうとした人々(守旧派)から見れば、田沼親子が行っている改革は容認できるものではありませんでした。これを阻止する機会を、虎視眈々と狙っていたのは間違いありません。そして彼らは、60歳を過ぎて先の短い意次よりも、改革のエネルギーみなぎる若きリーダー・意知に照準を合わせたのでしょう。嫉妬心から意知に深い恨みを抱いていた佐野善左衛門を挑発し、意知殺害に至らせたということです。意知殺害を企てた黒幕は、松平定信ではないかという説があります。確かに定信は、懐剣を忍ばせて意次殺害を狙っていたと告白していますが、それならばターゲットは意次でなければならなかったはずです。私は、息子の家斉が将軍となったのちも田沼の権勢が続くことを恐れた、一橋治済が陰で糸を引いていたのではないかと思っています。いずれにしても、意知殺害事件は、幕閣内の守旧派と改革派の対立が表面化した、歴史的大事件と言えるかもしれません。

息子の家斉を将軍にし、家斉政権にとって邪魔となる田沼一族を排除するという一橋治済の計画が着々と進行する中、その日(Xデー)は突然やってきました。天明6年(1786)8月、将軍家治が突然病を発し病床につきました。多くの医師の手当てもむなしく病状はどんどん悪化し、ついになくなってしまいました(享年50歳)。これを好機ととらえた一橋治済をはじめとする守旧派は、将軍の死を隠し意次追放の陰謀を図ります。偽の上意書を意次に示し、「引退勧告」をしたのです。意次も、上意とあればやむを得ないとして、側用人も老中の職も辞しました。一橋治済にとっては、完全な勝利でした。若き嫡男家斉(14歳)が将軍に就任し、自らは後ろ盾として権勢を振うこととなりました。そして仕上げは、6年後の松平定信の老中解任です。家斉も成長し、もはや定信の助けはいらない・・・むしろ邪魔な存在となったのだと思われます。

嫡男家斉の将軍就任によって国政の実権を握った治済は、まず三男を、当主不在だった田安家に養子に出し、田安家を手中に収めました。将軍家斉は無類の好色漢だったようで、生涯に55人の子(男子28人、女子27人)をなしたといわれます。治済・家斉親子は、その子らを使って、天下を一橋の血で埋め尽くそうと画策します。すなわち、御三家・御三卿のみならず有力大名家(福井松平家、佐賀鍋島家、加賀前田家など)に対しても、女子なら藩主の室として、男子なら養嗣子として送りっこみました。──ただし水戸藩だけは、藩主の弟斉昭(9代水戸藩主)がいるとして、将軍家斉からの養嗣子の申し出を頑として受け付けませんでした。いずれにせよ、水戸家以外の御三家・御三卿は治済・家斉親子に乗っ取られた形となり、11代から14代までの将軍はすべて、一橋家の直系で引き継がれました(15代慶喜は、一橋家の養子でしたが、水戸藩主斉昭の子です)。まさに一橋幕府と言っても過言ではありません。田沼意次失脚事件は、一橋治済の遠大な幕府乗っ取り計画の一コマだったのかもしれません。田沼意次も松平定信も、その野望の犠牲者だったのです。しかし、治済の野望により、田沼親子の改革がつぶされたツケはあまりにも大きく、徳川幕府滅亡の要因の一つになったという説もあります。それは一体、どういうことなのでしょうか。

このページの先頭に戻ります

田沼の改革が後世に残したもの

田沼親子の改革は、道半ばで一橋治済ら守旧派による陰謀に阻まれました。その後を引き継いだ松平定信の政策は、権現様(家康)以来の祖法を守り、農業重視商工業圧迫、対外貿易抑制(ただし家康は、初期のころは海外との貿易を奨励していました)、朱子学以外の学問への圧迫と新規書物出版の禁止という、旧態依然の保守色の強いものでした。そのため、幕府の財政は好転せず、蘭学などの新しい学問研究が一時停滞することとなりました。一方で、田沼意次が行おうとした改革手法をまねて、藩財政を立て直し軍備の増強と近代化に成功した藩があります。特に、薩摩藩と長州藩の場合を見ていきましょう。

幕末の文政年間(1818~31年)、薩摩藩は500万両もの借金を抱えていました。この危機的状況を打開すべく立ち上がったのが、薩摩藩の財政責任者・調所笑左衛門広郷(ずしょ しょうざえもん ひろさと:文政10年<1827>就任)でした。調所はまず、借金をしていた大阪商人たちに無茶な要求を突きつけます。「利子はあきらめてくれ。その代わり元金は、毎年2万両ずつ250年で必ず返す」というものでした。これには大阪商人たちもあきれ返ってしまいましたが、無い袖は振れません。しぶしぶ承諾したといいます。そして、ここからが笑左衛門の腕の見せ所です。思想家で経済学者でもあった佐藤信淵(のぶひろ)のアドバイスを受けて、増収策に取り組みます。まずは、藩の特産品である黒砂糖や陶器(薩摩焼)を専売品として、藩の収入増を図りました(黒砂糖の増産に関しては、奄美三島の人々に過酷な労働を強いたという負の側面もありました)。さらに、幕府には内緒で、琉球を通した清国との貿易を大幅に拡大し、莫大な利益を得ました。幕府が独占的に取り扱っていた俵物(たわらもの:干しアワビ、昆布、フカヒレなど)を、蝦夷地の松前から長崎に運ぶ船からこっそり買い上げ、大量に清国に輸出していたのです。まさに、田沼意次が幕府財政の再建のために行った、商行為の奨励と貿易の拡大を踏襲して、薩摩藩は息を吹き返したのです。天保11年(1840年)には、金蔵に250万両の蓄えができるまでになりました。この資金を使って、洋式の兵器を大量に購入して軍備を整えた薩摩藩は、島津斉彬(なりあきら)が藩主になると、反射炉(高温溶融炉)を建設し鋼鉄製の砲身を自前で作れるようになりました。さらに、造船所やガラス工場などの洋式工場を建設しました(集成館事業)。明治維新を主導した薩摩藩の力の源泉は、調所らが実現した財政再建にあったのです。ところで、調所らが推し進めた密貿易は、やがて幕府の知るところとなり、嘉永元年(1848)、調所笑左衛門広郷は一人責任を取って服毒自殺しました。享年73歳でした。

長州藩も、多くの借金に苦しんでいました。天保3年(1832)には銀8万5千貫(140万両:1両=銀60匁として)に膨れ上がったといいます。この財政赤字の解消に取り組んだのが、13代長州藩主・毛利敬親(たかちか)に登用された村田清風(せいふう)でした。清風の手法も、薩摩の調所広郷のそれと似たものでした。まずは借金返済の負担を軽くするため、37年返済で利息を1割程度とすることを、大阪商人たちに認めさせました(三十七年賦皆済仕法)。増収策については、薩摩の場合とは異なり、それまで専売制としていた蝋(ロウ)などの特産物を、商人たちが自由に取引できるようにし、その代わり、商人たちに運上銀(運上税)を課税しました。また、商業・交通の要衝だった馬関海峡に目をつけ、越荷方(こしにかた)という藩営の金融兼倉庫業を設立しました。例えば、日本海側の海産物を馬関(下関)に留め置き、大阪の相場が高いときに売りさばくなどして、莫大な利益を得たといいます。これらの政策が効を奏して、巨額の赤字はほどなく解消し藩財政は豊かになりました。37万石の藩が100万石に匹敵する収入を得るまでになったといいます。清風の改革も、商業活動を活性化して経済発展するという田沼の政治を踏襲したものでした。財政健全化を果たした長州藩も、幕末にかけて近代兵器を装備し、幕府に対抗しうる実力を備えていきました。

タラレバの話になりますが、もし10代将軍家治がもう少し長生きして(家治は毒殺されたという説がありますが)田沼の改革が継続し、商業経済が発展し、蝦夷地の開発によって大きな富をもたらすことができたなら、幕府の財政再建は成功していたでしょう。そして、ロシアの南下政策による危機に目をつぶらず、海防の重要性を認識し、軍備の増強と近代化にいち早く着手していれば、幕末に頭角を現してきた薩摩や長州などの雄藩に敗れることはなかったかもしれません。その意味では、田沼の改革を完全否定して「先祖返り」ともいえる政治に固執した松平定信は、徳川幕府をつぶした張本人の一人だったといえます。薩摩の調所広郷も、長州の村田清風も、幕閣の最高実力者だった田沼意次がやろうとしたことは、当然知っていたはずです。彼らは、田沼の改革のエキス(重商主義、交易拡大)を理解し、それぞれの藩の実情に合わせてそれらを取り入れて成功したのです。

田沼の改革は、守旧派の猛反発と一橋治済の陰謀によってつぶされました。祖法を守ることを第一義とするという極めて保守的な徳川幕府は、時代の変化についてゆけず、みすみす再生のチャンスを自ら放棄してしまったのです。そして、薩摩や長州のように、旧来の陋習(ろうしゅう)にとらわれず柔軟な発想で改革(田沼の改革)を進めて実力を備えた雄藩が、やがて幕府を打倒し明治維新を成し遂げたのです。そういう意味では、田沼意次も明治維新の影の立役者の一人だったといえるかもしれません。

このページの先頭に戻ります

この記事は、以下の文献を参考にして作成しました。

- 後藤一朗著『田沼意次◎その虚実』(清水書院)

- 大石慎三郎著『田沼意次の時代』(岩波書店)

- 鈴木由紀子著『開国前夜』(新潮新書)

- 辻善三郎著『田沼時代』(岩波文庫)

- 井沢元彦著『逆説の日本史15近世改革編』(小学館)

- 海音寺潮五郎著『悪人列伝―田沼意次』(文春文庫)

- 笹沢佐保著『失脚』(祥伝社)

- 童門冬二著『田沼意次と松平定信』(時事通信社)

- 池波正太郎著『剣客商売』(新潮社)

このページの先頭に戻ります

写真集

(クリックすると写真が拡大されます)

▲相良城本丸跡 石碑

相良城は、安永9年(1780)4月に田沼意次によって築城されました。しかし、意次が失脚して松平定信政権になると、完膚なきまでに取り壊されてしまいました。当時の面影をしのぶ遺構はほとんど残っていません。

▲相良城址碑

▲牧之原市史料館

田沼意次にかかわる史料が数多く展示されています。また、相良で出土した古墳時代の馬具類なども展示されています。

▲田沼意次肖像画 鈴木白華筆

(牧之原市史料館パンフレットより)

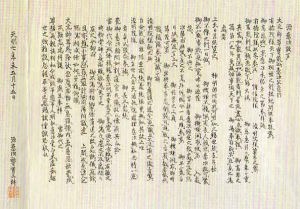

▲田沼意次上奏文

(牧之原市史料館パンフレットより)

田沼意次が失脚後に自らの潔白を

天皇に上奏しtたもの

▲「田沼時代」の貨幣

(牧之原史料館パンフレットより)

(左)南鐐二朱判、(中)明和五匁銀

(右)四文銭

▲「田沼街道」起点の碑

東海道の宿場町藤枝宿までの約7里(約28㎞)の道は、田沼時代に拡幅整備されたので「田沼街道」と呼ばれています。

▲「田沼街道」起点(湊橋付近)

▲湊橋から萩間川を望む

▲相良城二の丸跡のマツ

田沼時代の面影を残す数少ない遺構の一つ

▲相良城二の丸跡のマツ

▲仙台河岸(せんだいがし)

相良城築城の際、仙台藩主伊達重村が寄進したとされる石垣でつくられた河岸

▲仙台河岸

▲相良根上り松

宝永7年(1707)10月の大地震後に発生した大津波によって、根元部分の土が流されて、現在の姿になったと伝えられています。

▲相良根上り松

▲相良根上り松

▲浄心寺 山門

浄心寺は日蓮宗のお寺ですが、この境内には「江戸のレオナルド・ダ・ヴィンチ」といわれた平賀源内の墓石があります。晩年、源内は人を殺めてしまい、小伝馬町の牢で獄死したというのが定説ですが、実は源内のパトロン(経済的支援者)だった田沼意次が密かに脱牢させ、相良の地に匿ったという言い伝えがあり、源内はこの地で天寿を全うして、今は浄心寺に眠っているというのです。真偽のほどはわかりませんが、地元では、そう信じられているそうです。

▲浄心寺 本堂

▲浄心寺 本堂

▲大澤寺

浄土真宗大谷派のお寺です。現在ある本堂は、田沼意次失脚によって相良城が廃城となったのちに、その用材を活用して、寛政5年(1793)建造されました。

▲大澤寺 山門

▲大澤寺 本堂

▲大澤寺 本堂

▲大澤寺 本堂

▲大澤寺 本堂

▲大澤寺 親鸞上人像

▲大澤寺 鐘楼

▲大澤寺 梵鐘

▲般若寺 山門

般若寺本堂には、田沼意次が相良城築城の際につくらせたといわれる陣太鼓や、相良城大書院にあった大襖(描かれている絵は、狩野派の絵師によるもの)が現存し、見ることができます。

▲ 般若寺 本堂

▲般若寺 本堂

▲般若寺 本堂

▲般若寺 鐘楼

▲ 般若寺 梵鐘

▲片浜

相良市街地から北に3㎞ほど、「田沼街道」沿いの駿河湾を望む浜

このページの先頭に戻ります