薩長同盟を演出したもう一人の主役

──中岡慎太郎

はじめに

幕末の日本において、歴史の歯車を大きく動かした出来事の一つに薩長同盟(盟約)成立があります(慶応二年〈1866〉1月21日)。他藩に先駆けて財政立て直しに成功し、幕府に対抗しうるほどの力を持った薩摩・長州の両藩でしたが、このころは事あるごとに反目しあっていました。八月十八日の政変(文久三年〈1863〉8月18日)では、薩摩藩が会津藩と組んで、長州藩を京都から追放するという事件が起こりました。堺町御門を守っていた長州兵は、急進的尊攘派公家の三条実美(さんじょうさねとみ)以下七名の公卿(七卿)と共に、長州へ下るしかありませんでした。佐幕派の会津とは違い、ともに尊皇の旗印を掲げていた薩摩藩の「裏切り」は、長州藩から大きな恨みを買うことになりました。さらに翌年の6月、朝廷における失地回復を目指して上洛した長州兵に対して、これを阻んだのが西郷吉之助(隆盛)率いる薩摩軍でした(禁門の変)。長州勢は弁明の機会すら与えられず敗走しました。これほどまでに犬猿の仲だった薩摩・長州を結び付けようと奔走したのが、土佐藩脱藩浪士の坂本龍馬と中岡慎太郎でした。

一般には、薩長同盟は坂本龍馬が成し遂げた大業だと語られることが多いようです。自由闊達(かったつ)で天才肌の龍馬の方が、小説やテレビドラマなどでも引っ張りだこで国民的人気があるからでしょうか。しかし、中岡慎太郎が果たした役割も、龍馬に負けず劣らず大きいものがあります。慎太郎の盟友で幕末の動乱を生き残った福岡藩士・早川養敬(ようけい:元老院大書記官)は、明治になって東京で行われた史談会で次のように述べています。

「薩長和解は、坂本龍馬が仕遂げたというも過言でないが、私は内実の功労は中岡慎太郎が多いと思う。(中略)長州における坂本と中岡の尽力を見るに、華出なことは坂本に属するが、中岡はどうかというに、この人ほど苦心した者はないと思う。」

このコラムでは、華麗な坂本龍馬の活躍の陰で、新しい日本の国造りに大きな役割を果たした中岡慎太郎という人物にスポットを当て、その人生をたどってみたいと思います。そして、性格がまるで正反対の二人の若者が、どのようにコラボして薩長同盟という大業を成し遂げたのかを見ていきます。。

このページの先頭に戻ります

生い立ち(出生~脱藩)

幼少時代

中岡慎太郎は、天保九年(1838)4月13日、土佐国安芸郡北川郷(現・高知県安芸郡北川村)の大庄屋・小伝次の長男として生まれました。幼名は福五郎(または福太郎)、成長して光次と名乗りました。大庄屋は、地域(北川郷)の税務、警防、訴訟などの行政全般を仕切る存在で、苗字・帯刀を許されていました。年間所得も25石(一石は約150㎏:一人が年間に消費するコメの量)余りあり、当時としては比較的良い暮らしをしていたと思われます。

福五郎は父・小伝次の厳しいしつけを受けて育ちました。4歳にして、近所にあった中岡家の菩提寺・松林寺の住職に読み書きを習い、神童と噂されるようになりました。7歳になると、隣村の野友村(片道2里の距離)にある島村塾に通うようになります。ここで福五郎は、四書(儒教の経典:『大学』『中庸』『論語』『孟子』)を学びました。14歳になって光次と名乗るようになった慎太郎は、塾の代講を勤めるまでになったといいます。同じ年、母・牛が病気で亡くなっています。

志士への道

嘉永五年(1852)、光次は田野浦(現・高知県安芸郡田野町)に間埼滄浪(まさきそうろう)が滞在中と聞き、これを訪ねて門人となりました。滄浪は、高知城下で郷士の子として生まれ、江戸に出て昌平坂学問所教授・安積艮斎(あさか ごんさい:朱子学者、塾生には吉田松陰、高杉晋作、前島密など多くの著名人がいる)に学び塾頭まで勤めています。後の話になりますが、武市半平太と意気投合し、土佐勤王党結成を指導した尊王攘夷派の重鎮でもあります。この時期に滄浪の門下生になったことは、光次の思想形成に大きな影響を与えたことは間違いありません。これを機に、光次は尊攘派の志士としての道を歩んでいくことになります。

光次が滄浪の門下生となった翌年、藩校・田野学館が設立され、光次も通学するようになりました。ここで光次は、“人生の師”ともいうべき人物にめぐり会います。安政二年(1855)7月、武市半平太が武術の出張指導のために田野学館にやってきました。光次18歳の夏です。一か月ほど半平太の指導を受けた光次は、その武技と人格に敬服し、北川郷を出て高知城下の半平太の道場に寄宿するようになりました。この道場で武芸の修行をするとともに、同じ高知城下にあった滄浪の学塾に通う毎日でした。このころ光次は、半平太の遠縁にあたる坂本龍馬と初めて顔を合わせたと思われます。さらに光次は、西洋砲術や兵学についても、精力的に学んでいました。

高知城下で1年余り修行していた光次でしたが、安政三年(1856)秋、父・小伝次(77歳)が病を発したという知らせを受け、急遽郷里に帰り、大庄屋見習いの仕事をすることになりました。このとき、隣村・野友村の庄屋の女・兼(15歳)と結婚しています。庄屋見習いとなった光次は、ここでも精力的に働きます。安政五年(1858)夏、コロリが大流行し、さらに追い打ちをかけるように大地震に見舞われ、安芸郡一帯が大きな被害を受けました。光次は、まず村々を回って被害の状況を把握しました。そして、食糧不足解消のため中岡家の山林・田畑を抵当に米や麦を大量に買い、飢えに苦しむ人々に配給しました。さらに、これだけでは足りないと見るや、土佐藩の非常用貯蔵米官倉を開放してもらうたあめ、高知城下の国老・桐間蔵人の役宅を訪ねました。最初はなかなか会ってもらえなかったため、門前に座り込んで一晩明かしたといいます。翌朝、邸内を巡回していた桐間蔵人が見慣れぬ若者を見つけて問いただしたところ、光次は村民の窮状を訴え、官倉の開放を必死に求めました。この若者の理路整然とした話しぶりと誠実さに心ひかれた桐間は、非常用貯蔵米の配給を了承しました。北川郷の住民は救われたのです。のちに薩長同盟を周旋(しゅうせん)した中岡慎太郎(光次)の交渉能力の片鱗が、垣間見えるようなエピソードです。 0

飢饉による飢えから村人を救った光次は、田畑の開墾を奨励し、災害時に備えて食料を貯蔵する共同倉庫をつくりました。また、現在も北川村の特産品となっている柚子(ゆず)や木蝋の原料であるハゼノキの植栽を奨め、飢饉対策としました。しかし、混迷する政情を耳にするたびに、自分も尊攘の志士として何事かを成し遂げたいという思いが強くなっていきます。その時、土佐藩を揺るがすビッグニュースが光次のもとに届きました。光次は、矢も楯もたまらずその波に飛び込んでいったのです。

土佐勤王党加盟

文久元年(1861)8月、尊王攘夷を旗印とする土佐勤王党が結成されました。武市半平太を領袖として、最終的には192名の志士が誓約書に血書しました。そのメンバー構成は上士(じょうし)はわずか3名で、郷士(ごうし)や庄屋など身分階層の低い者が主流でした。郷士である坂本龍馬は九番目、庄屋見習いの中岡光次は十七番目に署名して加盟しています。

土佐勤王党の当面の目標は、藩主をいただいて上洛し、勤皇の旗印を鮮明にすることと、幕府の開国政策を批判し攘夷決行を迫ることでした。一方これに待ったをかけたのが、土佐藩参政・吉田東洋でした。東洋は、藩財政を立て直すためには開国し、西欧諸国との交易を通して殖産興業を図るべきだと考えていました。当然、ガチガチの攘夷派にとっては邪魔な存在でした。両者の対立は激化していきます。そして文久二年(1862)4月8日、土佐勤王党の行動隊20名が吉田東洋を襲撃し暗殺してしまいました。大きな障害がなくなった半平太らは、藩内保守派や江戸にいる山内容堂(安政の大獄で隠居してはいたが、依然として土佐藩の最高実力者であった)を説得し、同年8月25日には、藩主・豊徳(とよのり)の上京を実現させ、朝廷から国事周旋の勅命を受けることに成功しました。しかし、半平太の手法には過激な面も多く、岡田以蔵らを使っての反対派暗殺が日常的だったといいます。また、土佐一藩勤皇(土佐藩挙げて尊王攘夷の政策を実現する)を目指す半平太に対して保守派の抵抗は激しく、藩論統一は困難な状況でした。そうしたなかで、半平太の方針に見切りをつけて京や江戸で自由に活動したいとして、土佐勤王党同志の吉村寅太郎、坂本龍馬、沢村惣之丞が脱藩し(同年3月)、新天地に活動の拠点を求めていきました。

五十人組結成

このころ、幕府の政治総裁職に就任した松平春嶽(しゅんがく:前越前藩主)は、幕政改革をすすめていました(文久の改革)。その一環として参勤交代制度が緩和され、それまでの一年おきから三年に一回となり、さらに家族の帰藩まで認められることになりました。この改革には、江戸に滞在していた山内容堂も参画していました。ところが、大名相手に生計を立てていた多くの江戸庶民が生活に困ることになり、改革を主導した春嶽や容堂にまで危害を加えるという不穏な噂が立っていました。この噂が土佐に伝わると、容堂公をお護りするために江戸派遣を願い出るグループがあらわれました。彼らは、藩が許可しなくても自費で江戸に向かい容堂公をお護りするとして、上書嘆願に及びました。このグループ(五十人組)の首謀者は、武市半平太の弟・田中衛吉です。集まった人数は50人、そのなかには中岡光次もいました。彼らは、藩の許可を待たずに江戸へ向けて出発してしまいます(文久二年〈1862〉10月14日)。その際、半平太が青蓮院宮(しょうれんいんのみや:北朝第3代崇光天皇の男系子孫)からいただいた菊花の菓子を食べ、士気を高めたといいます。藩庁もこれをみて、やむなく後追いで許可指令を出しました。一行の首領は馬廻上士の宮川助五郎、その下に8人の伍長が配され、光次は6番目に指名されました。この五十人組が江戸に着いたとき、光次は慎太郎と名を改めています。「君子は必ずその独りを慎む」(『中庸』:君子は他人が見ていない所でもその行いを慎む)から採った名だといいます(慎太郎と改名したのは、もっと後の徒目付〈かちめつけ〉に就任した時だという説もあります)。

11月16日夕刻、慎太郎ら五十人組は、大雪の降る江戸の築地土佐藩中屋敷屯所に到着しました。そして12月3日、江戸鍛冶橋藩邸で容堂公に拝謁を許されました。ここでどのようなやり取りがあったか不明ですが、その後慎太郎は、松代藩の佐久間象山を訪ねることになります。この旅の目的は、松代藩に蟄居させられ(弟子・吉田松陰の密航計画に連座した罪)近頃赦免された佐久間象山を土佐藩に招聘(しょうへい)する事でした。当代きっての兵学者である象山を土佐に招いて、軍の強化および若手の育成に当たらせたいという容堂の密命を受けていたといいます。なぜ容堂が、一介の若者で実績のない中岡慎太郎にこのような大事な使命を与えたかは想像するしかありませんが、当時土佐藩の中で頭角を現してきた武市半平太の推薦があったのかもしれません。半平太はこのとき、攘夷実行を幕府に求める朝廷の特使・三条実美(さねとみ)と姉小路公知(きんとも)に随行して江戸に来ており、容堂にも会っていました。松代藩に向かう慎太郎には、同行者が2名いました。長州藩士・山県半蔵(やまがたはんぞう)と久坂玄端(くさかげんずい)です。彼らの旅の目的もまた、象山を長州に招聘するためでした。

結果的に、土佐も長州も象山の招聘に失敗しましたが、慎太郎にとっては貴重な経験ができた旅でした。象山は、椎の身形の新式の尖弾を見せながら、欧米の進んだ科学技術や政治制度について三人の若者に詳細に語り続けました。慎太郎は、西欧文明に比べて日本がいかに遅れているかを、改めて痛感したはずです。単純に「攘夷!攘夷!」と叫んでいるだけでは、何も変わらない。今やるべきことは、欧米諸国から多くの事を学び、経済的にも軍事的にも、そして社会制度においても欧米に追い付き、対等に渡り合える実力をつけることだ──という考えが、慎太郎の心の底に芽生えたのではないかと思われます。また、久坂ら長州勢と旅をしながら議論を重ねていくことで、尊王攘夷に対する彼らの純粋でひたむきな姿勢を感じ取り、それが長州への傾倒につながったとすれば、慎太郎のその後の人生に大きな影響を与えた旅でもありました。

徒目付(かちめつけ)となる

明けて文久三年(1863)正月、容堂公が江戸を出て入京すると、その警護をしていた五十人組も京に随行しました。先に京に入っていた藩主・豊範がこのタイミングで帰国することになり、五十人組の多くは藩主を護衛しながら帰国しました。しかし、志士として目覚めた慎太郎は、そのまま京にとどまることにしました。

2月7日、慎太郎は同志数名と共に、京都河原町土佐藩邸に呼び出され、容堂公に謁見しました。このとき慎太郎は容堂公に対して──公武合体策を抑えて、攘夷督促を幕府にはたらきかけるべき──と提言しました。すると、酔眼の容堂は烈火のごとく怒りだし、取り付くしまもなかったといいます。ところが、その直後に慎太郎は、武市半平太と並んで徒目付(かちめつけ)に任じられました。容堂在洛中の臨時職とはいえ、慎太郎は役に立つ男だと、容堂公も認めていたのだと思われます。

この年の8月、慎太郎は土佐藩馬廻役上士・乾退助(板垣退助)と会っています。実は前年の冬、慎太郎はひそかに乾を刺殺しようとしたことがありました。五十人組編成に対して乾が猛反対したからです。しかし、よくよく話し合ってみると、乾も尊王攘夷論者だということがわかりました。このとき慎太郎と乾は、胸襟を開いて国事のことを論じ合ったといいます。

脱藩

文久三年(1863)は、尊攘派にとっては苦難の年となりました。土佐においても反動の嵐が吹き荒れます。公武合体派の山内容堂にとって尊攘派の過激な動きは我慢ならず、土佐勤王党への弾圧を強めていきました。6月には、青蓮院宮令旨事件(しょうれんいんのみやりょうじじけん:土佐勤王党が攘夷派の青蓮院宮に令旨を請い、土佐藩主の父豊資に藩政改革を迫った事件)に関わったとして、間崎滄浪、平井収二郎、弘瀬健太(いずれも土佐勤王党幹部)が切腹させられました。慎太郎にとって、師とも仰いだ滄浪の死はショックだったに違いありません。そして、老公容堂への期待や尊敬の念は完全に消え去り、半平太が主導する、土佐藩挙げて尊王攘夷を遂行するという“土佐一藩勤皇”に対する疑念が膨らんでいきました。こののち慎太郎は、土佐勤王党とは一線を画し、独自の活動をすすめていくことになります。

同年8月18日、京都で天下を揺るがす大事件が勃発しました。公武合体派の薩摩と会津が手を組んで、尊攘派の長州勢を禁裏から追い出すことに成功したのです(八月十八日の政変)。長州藩主父子は国許で謹慎を命じられ、長州に近い尊攘派の三条実美はじめ七名の公卿(七卿)も追放され、長州に都落ちすることになりました。郷里北川郷でこの事件を聞きつけた慎太郎は、父・小伝次には「高知城下へ行ってまいります」とうそをつき、何事が起きているのかを探るために、単独で長州に向かいました。阿波国に入り、徳島城下を避けて間道を進み、瀬戸内海を船で渡って三田尻(現山口県防府市)に着いたのは9月19日でした。三田尻には、京を追われた三条実美はじめ七卿が滞在していました。慎太郎はまず、七卿に随行していた土佐藩士・土方楠左衛門らと情報交換を行いました。楠左衛門は土佐勤王党の一員で、藩命により京都で情報収集活動をしていましたが、やがて三条実美の知遇を得て、その御側に仕えることになった人物です。こののち、慎太郎と楠左衛門は互いに協力し合う相棒として活躍することとなります。さらに慎太郎は、七卿に二度も拝謁を許されています。このとき、三条実美から贈られた和歌は次のようなものです。

旅衣 つゆもかはかぬ 袖の上に

かゝるはわひし 秋の村雨

実美

たまたまこのとき、高杉晋作も七卿に拝謁していますので、もしかしたら慎太郎と晋作の初接触があったかもしれません。

滞在三日目、慎太郎は帰路につきました。ところが、慎太郎が三田尻にいる間に土佐ではとんでもないことが起きていました。京都の政変で尊攘派勢力が没落したのを見た土佐藩庁が、これを機会に尊攘派の息の根を止めようとして、首領の武市半平太をはじめ土佐勤王党の同志を次々と投獄したのです。慎太郎にも危険が迫っていました。実際、父・小伝次には、藩庁から慎太郎への出頭命令が届いていました。このとき、そろそろ高知に帰ってくるだろうと相談していた同志の一人・足立行蔵という男が、猟銃を持った猟師姿に変装して、慎太郎に危急を知らせるべく高知近郊の街道で待ち構えていました。何も知らずに歩いてくる慎太郎を見つけた行蔵は、土佐での異変を知らせ、危ないから逃げるよう伝えました。慎太郎は、同志の機転で辛くも逮捕を免れたのです。そしてついに、脱藩することになりました。

脱藩した慎太郎は三田尻に戻り、湯田(現山口市湯田温泉)にいた三条卿らと会い土佐藩の情勢を報告しました。その後、三田尻の招賢閣(しょうけんかく:尊攘派の参謀本部兼議政機関)に入り、同志として迎えられました。慎太郎は、久留米脱藩の真木和泉(いずみ)や肥後脱藩の宮部鼎蔵(ていぞう)、筑前脱藩の中村円太(えんた)らと共に会議員(招賢閣幹部)に推され、この地を活動の拠点とすることになりました。

このページの先頭に戻ります

志士活動(禁門の変~五卿遷座)

禁門の変~逆境に立たされた尊攘派

三田尻に落ち着いて志士活動に専念し始めた慎太郎は、文久4年(1864)正月、薩摩の動静を探るため三条卿家臣・丹波出雲守らと共に上洛します。このとき、変名を使って京都烏丸下ルの学習院講師・中沼了三塾に入門しました。目的は、同じ門人の西郷信吾(吉之助の弟)に近づき、薩摩藩の動静を探るためでした。また長州藩邸にも出入りして、高杉晋作とも会い、時勢を論じています。5月に長州に帰った慎太郎は、郷里土佐国の有志に檄文を送りました。諸外国の圧力による日本国の危機を説き、今こそ一死を厭わず立ち上がり行動すべきだと、激しい口調で訴えています。この時期の慎太郎は、革命の志士として最も過激に活動していたと思われます。

八月十八日の政変で禁裏を追われた長州藩は、何とかして朝廷の誤解(そう長州人の多くは思っていた)を解き、京への復帰を願っていました。しかし、思うように事は進みません。一方、京での尊攘派の勢力回復を目指す過激な志士たちは、武力に訴えてでも失地回復を目指すべきだと主張していました。その中心人物の一人だった古高俊太郎が新選組に捕らえられました。そして厳しい拷問の末、古高は次のように白状したといいます。──風の強い日、京の町に火を放ち、その混乱に乗じて禁裏御守衛総督・一橋慶喜(よしのぶ)と京都守護職・松平容保(かたもり)を殺し、孝明天皇を長州に動座させる──(しかしこれは、幕府側の作り話だという説もあります)。容疑は固まったということでしょうか。元冶元年(1864)6月5日、新撰組に捕らえられた古高奪還作戦を話し合うために京都池田屋に集まった志士たちを、新撰組が襲撃しました。この襲撃で、尊攘派は宮部鼎蔵、吉田稔麿(としまろ:長州藩士)以下7名がその場で討ち取られ、4名が負傷、23名が召し取られたといいます(近藤勇の証言)。桂小五郎は、会合に遅れたため無事でした。この事件により、京の尊攘派はますます窮地に追い込まれ、逆に新撰組の名声が高まることになりました。

池田屋事件の報が長州に伝わると、長州の人々の怒りは頂点に達しました。京に軍勢を送り、武力を背景にしてでも長州の復権をはかろうとする過激派の意見が強まり、一部の反対意見は抑えられてしまいました。慎重論を唱えていた久坂玄端も派兵論に傾きました。そして、慎太郎が参加する招賢閣同志で結成した忠勇隊(隊長・真木和泉)もこれに参加することになりました。ただし、この派兵の目的は、長州の追放が間違いであることを朝廷に認めてもらい、長州藩の復権と三条実美以下五卿を京に戻すことを要求することでした。禁裏に弓を弾くことになる武力行使は最後の手段であり、できる限り避けねばならない……そのはずでした……。

6月16日以降、長州兵は四隊に分かれて次々と長州を出発し、京を目指しました。京に到着した諸隊の配置は──忠勇隊以下諸兵300が山崎、家老・福原越後率いる300余は伏見、家老・益田右衛門率いる600は男山八幡、家老・信濃と来嶋又兵衛(きじままたべえ)率いる600余は嵯峨・天龍寺──として京の町を包囲し、禁裏を護る薩摩、会津、桑名などの兵に圧力をかけていきました。ここで長州軍は、朝廷、幕府、諸藩に対して、入京を願う嘆願書を提出しました。筑前、津和野など多くの藩や一部の公家衆の中には長州に同情的なものもありました。一方幕府は、長州を許す気などさらさら無く、会津、彦根、越前など幕府よりの藩に出兵を要請し、禁裏九門の守護を堅固にするよう命じました。

双方のにらみ合いが続く中、この膠着状態に焦れた長州軍はついに洛内突入を決意します。来島又兵衛、真木和泉らの強硬論が大勢となった結果でした。7月18日、長州軍は進撃を開始し、禁門の変が始まりました。しかし、2,000余の長州軍に対して、幕府連合軍はその10倍の兵力があり、勝敗ははじめから見えていました。最も戦闘が激しかった蛤御門(はまぐりごもん)の攻防戦では、来島又兵衛率いる長州軍と、会津・桑名軍が一進一退の攻防を繰り広げていましたが、西郷吉之助率いる薩摩軍が加勢に参じたため長州軍は後退し、来島又兵衛も馬上で狙撃されて戦死してしまいました。この戦いで、久坂玄端、真木和泉らも戦死し、長州軍は多くの犠牲を払い敗走しました。慎太郎は来島隊と共に行動していましたが、蛤御門の手前の中立売御門(なかだちうりごもん)で敵弾を足に受け負傷し、戦列を離れました。その後、京の中沼塾で顔見知りだった佐土原藩(さどわらはん:薩摩藩の支藩)の鳥居大炊左衛門宅に転がり込んで、九死に一生を得ました。禁門の変の兵火は京の町の中心部をほとんど焼き尽くし、応仁の乱に匹敵するほどの大きな被害をもたらしました。

禁門の変で禁裏に銃口を向けた長州は、「朝敵」となりました。7月23日、長州藩征討の勅命が出され、翌月には、藩主父子の官位が剥奪されました。長州藩は恭順の意を示し、藩庁を山口から日本海に面した萩に移すとともに、戦いに参加した三家老の首を差出し、さらに長州に滞在していた五卿(七卿のうち錦小路頼徳は元治元年に病没、澤宣嘉〈のぶよし〉は尊攘派が挙兵した生野の変に加わったのちに敗走、長州に残った公卿は五卿となった)は九州諸藩に引き渡すことを承諾しました。禁門の変ののち、長州では尊攘派の勢いが弱まり、佐幕派(俗論派)が藩政を牛耳ってうたのです。さらに8月5日、長州は英・米・仏・蘭四か国艦隊(十八隻)の砲撃を受け、沿岸に設置した砲台などが壊滅的な損害を受けました。これは、前年5月、幕府が朝廷と約束した「攘夷決行」に基づき、下関海峡を航行する米・仏・蘭の艦船を、長州藩が無通告で砲撃したことへの報復でした。圧倒的な敗北を受けて、連合国との和議交渉に臨んだのは高杉晋作、そして通訳としてイギリス帰りの伊藤俊輔・井上聞多が参加しました。晋作は、外国船の運航の自由、石炭・食料・水などを外国船に売り渡すことの許可、緊急時の外国船員の下関上陸の許可、下関砲台の撤去についてはあっさりと認めました。しかし、彼らが要求する300万ドルという賠償金については、断固拒否しました。長州藩は幕府(日本政府)の「攘夷実行」の命を受けて砲撃を実行したまでで、賠償金支払いの義務は長州藩にはない。それは、幕府に請求すべきだと主張しました。結局、四か国はこの主張を認めて、賠償金を幕府に請求することになりました。ところで、この四か国連合艦隊による砲撃事件は、長州の攘夷派の人々に異国の軍事力の強大さを痛感させる結果となりました。これ以後長州人の多くが、性急な攘夷ではなく、いったん国を開いて富国強兵を図ることが先決だと考えるようになったといいます。この様子をそばで見ていた慎太郎も、その思いをいよいよ強くしたのではないかと思われます。

一方、山内容堂による尊攘派弾圧が激しくなった土佐において、また一つ慎太郎にとって悲しい事件が起こりました。土佐国安芸郡の清岡道之助以下二十三名が蹶起し、武市半平太ら土佐勤王党の志士たちの解放と藩政改革を藩庁に求めました。彼らは武装して、野根山街道の岩佐番所(阿波国へ抜けるための関所)に集結しました(元冶元年〈1864〉7月26日)。しかし、藩庁がこの要求を認めるはずもありません。清岡らはそのまま関所を破って阿波国に入り、海路京へ向かおうとしましたが、阿波藩の藩兵につかまり土佐藩庁に引き渡されてしまいました。そして二十三士は全員、奈半利(なはり)川河原で斬首されました。清岡ら二十三士の殉難の報を聞いた慎太郎は、同志の死を深く悲しみ志士活動に命をささげる決意をさらに強くしたのでした。

五卿遷座(せんざ)

禁門の変後に長州藩が受けた処罰の一つに、五卿の九州移転(五卿遷座)がありました。しかし、この案件は、長州藩内の改革派の激しい反発によって容易に実現しませんでした。この案件の処理を行っていたのは、長州征討軍の総督参謀をつとめていた西郷吉之助でした。このとき、長州と西郷の仲を取り持ったのが福岡藩です。福岡藩には、月形洗蔵をはじめとして多くの尊攘派志士がいて、同じ勤皇派の薩長対立を何とか融和したいと考えている人々がいました。元冶元年(1864)11月、その一人・早川養敬(ようけい)が長府にやってきました。養敬は、五卿を九州五藩にあずけるという総督府の案を提案してきました。この養敬の提案を聞いた慎太郎は、五卿の安全を護ってくれるかどうか、その真意を知るために西郷に会うことにしました。養敬の従者に扮装した慎太郎は、小倉にいた西郷を訪ねます。(12月4日)。これが慎太郎と西郷吉之助の初対面です。この会合で慎太郎は、西郷が信頼できる人物であることを確認しました。さらに西郷は、五卿の安全と待遇改善をはかるため、できうる限り長州側の意向を尊重する姿勢を見せました。西郷と直接話し合い、その率直な物言いに感じ入った慎太郎の脳裏には、薩長融和実現の可能性がちらつき始めていたのかもしれません。一方西郷も、慎太郎の誠実さと熱い心を感じ取り、さらに、その非凡な才能を十分に認識しただろうと思われます。のちに西郷は、中岡慎太郎について次のように語っています。「倶(とも)に語るべき一種の人物なり」「節義の士なり」。

当初は、五卿を五藩にわけて移す計画でしたが、高杉晋作や慎太郎が西郷を説得し、結局五卿を福岡藩一藩にまとめて移すことになりました。福岡藩もこれに同調し、五卿を太宰府に移して十分な保護と待遇改善をはかることを約束しました。翌元冶二年(1865)正月14日、五卿は下関から九州へ渡海し、太宰府に遷座しました。

このページの先頭に戻ります

倒幕への道(薩長同盟~大政奉還)

薩長同盟

全国一和という観点から薩摩藩と長州藩を結び付けようと、藩規模ではじめて動いたのは福岡藩でした。藩主・黒田長溥(ながひろ)は、八月十八日の政変で京を追われた長州藩に寛大な処置をとるよう朝廷に願い出ていました。しかし、禁門の変によってその取り組みは挫折します。一方で、福岡藩士で尊攘派志士の月形洗蔵や早川養敬(ようけい)らは、薩摩藩に、長州藩との和解を望む考えがあることをキャッチしていました。尊攘運動の活性化をはかるうえでも両藩の関係改善が必要だとして、精力的に動いていました。元冶元年(1864)12月初旬(功山寺挙兵の直前)に、下関において西郷吉之助と高杉晋作の密会をおぜん立てしたのも、月形洗蔵でした。このとき西郷と高杉は一言も語らず、ただ固い握手をしただけだったといいます。しかし、両巨頭が顔を合わせたことは大変意義深いことだったといえます。

慎太郎が薩長融和に本格的に取り組み始めたのもこのころです。三条実美はじめ五卿を長州から九州に安全に遷す交渉のため早川養敬らと接触していた慎太郎は、薩長融和に向けて彼らが奔走していることに共鳴し、薩長同盟成立のために自らも取り組む決意を固めます。

元冶二年(1865:4月に慶応に改元)は、慎太郎が薩長同盟成立に向けて東奔西走した年です。まず2月5日、三条卿から命を受け、土方楠左衛門と共に上洛します。表向きは尊攘派の公卿との情報交換のためとなっていますが、真の目的は京の政情視察と太宰府に滞在する五卿の待遇改善にありました。幕府は、いまだに五卿を関東に遷すことをあきらめてはいませんでした。慎太郎は薩摩藩邸を訪れ、留守居役の吉井幸輔に、五卿関東移転阻止のための協力を要請しました。このとき、慎太郎と吉井の間で、薩長融和についても何らかの話し合いがあった事は、間違いないと思われます。

三条卿に京の動静を報告するため一旦太宰府に戻った慎太郎は、同年4月27日、今度は長州・下関(馬関)に向かいます。池田屋襲撃事件以来、しばらく消息を絶っていた桂小五郎が帰国したと聞いて、彼に会うためです。長州尊攘派のスポンサーとして多くの志士に経済援助をしていた白石正一郎邸で、慎太郎は桂と面会しました。ここで慎太郎は、薩長同盟実現こそが新しい日本の未来を築くために必要だと桂に迫ります。そのとき桂は次のように言ったといいます──奇説にして、大正論なり。討幕維新態勢の心棒は、これでなくてはなるまい──。桂も薩長同盟に賛同したのです。4月13日に幕府は第二次長州征討令を発していました。桂にしてみれば、薩摩と手を結ぶことにより、少なくとも薩摩が中立的な立場に立ってくれれば助かると思ったに違いありません。しかし、実現のための障害も大きかったのです。長年の反目から、多くの長州人は「薩賊会奸(さつぞくあいかん)」と叫び、薩摩や会津を敵視していました。この状況で、長州藩から頭を下げて頼み込むなどできる相談ではなかったのです。彼ら長州人を納得させるためには、倒幕の名分をもって薩摩の方から長州に申し出てもらうしかないと、桂は語りました。藩の命運がかかる重大事に、藩の面目など言っておられる状況かという論は、長州人には通用しない──いざとなれば、藩が亡くなろうとも意地を通す──ということでしょうか。慎太郎も桂の思いを受け止め、急ぎ、京の薩摩藩邸に向かいました。

しかし慎太郎は、西郷吉之助、小松帯刀(たてわき)ら薩摩藩首脳には会えませんでした。西郷らは、幕府が第二次長州征討を決めたことを受けて、薩摩藩の方針(出兵拒否)を議論すべく薩摩に向かった後でした。まさに、すれ違いでした。なおこのとき、神戸海軍操練所をつぶされ薩摩藩の庇護のもとにいた坂本龍馬も、西郷らと共に鹿児島に向かっています。西郷に会えなかった慎太郎ですが、留守居役の吉井幸輔、京家老の岩下佐次右衛門らと打ち合わせをし、西郷吉之助と桂小五郎との会談について合意を取り付けました。会談実現のための作戦とは次のようなものです。長州征討に対する出兵拒否の藩論がまとまれば西郷はすぐに上京するはずなので、途中で下関に立ち寄ってもらい、そこで桂小五郎との会談を設定する。薩摩の西郷には慎太郎と岩下佐次右衛門が行って説得し、長州の桂には、慎太郎の盟友・土方楠左衛門が行って桂を説き待機してもらうことにしました。5月24日、慎太郎、土方楠左衛門、岩下佐次右衛門は急ぎ京を出立しました。彼らを乗せた薩摩の蒸気船・胡蝶丸は瀬戸内海を進み、途中の豊前・田の浦で長州に向かう土方を降ろし、鹿児島に着いたのは閏5月6日のことでした。

薩摩に着いた慎太郎は西郷と面会し、薩長同盟の機が熟したことを訴え、下関で桂小五郎と面会するよう必死で説得しました。西郷も薩長が手を結ぶことには賛成し、一旦は下関での会談が成立するかに見えました。幕府の命令を無視して、長州征討軍には参加しないという藩論統一に成功した西郷は、同月16日、慎太郎、京家老・岩下と共に胡蝶丸に乗り込み、鹿児島を出帆しました。京に向かう途中、下関に立ち寄って桂との会談が行われるはずでした。

一方、薩摩を訪れていた坂本龍馬は、慎太郎が鹿児島に到着する前(5月16日)に薩摩を出国して太宰府で三条実美以下五卿に謁見した後、閏5月1日に下関を訪れました。ここで、桂小五郎に西郷来長の知らせを届けに来た土方楠左衛門と出会い、薩長融和のことを聴かされました。龍馬は大いに喜び、自分も薩長融和に向けて一緒に働きたいとして、桂と共に下関で西郷を待つことにしました。いよいよ、念願の薩長融和がなるはずでした。ところが……。

豊後国(大分県)佐賀関沖を航行していた胡蝶丸船内で、西郷が、突然「今は、桂どんとは会うことはできもはん」と言い出したのです。慎太郎がその理由を尋ねると、西郷は「時期尚早だ」と答えました。幕府が長州征討を公表し、将軍家茂(いえもち)までもが大軍を率いて江戸を進発している状況下では、まずこの長州征討をやめさせることが先決だというのです。幸いにも、長州征討の勅許はまだ下りていないので、早急に京に戻り、大久保一蔵と共に朝廷工作をすすめなければならないということでした。慎太郎も必死に西郷を説得しようと試みたのですが、一度こうと決めたらテコでも動かない西郷です。やむなく慎太郎は豊後の佐賀関で胡蝶丸を降り、漁船に乗り換えて一人下関に向かいました。このときの慎太郎の無念さ、悔しさは察するに余りあります。慎太郎が一人で下関の白石正一郎邸に着いたのは閏5月21日の夜でした。白石邸で出迎えたのは、桂小五郎、坂本龍馬そして長州藩士数名でした(土方楠左衛門は五卿の様子が心配で太宰府に戻っていました)。西郷は来ないと慎太郎が告げると、長州藩士たちは、「薩摩の狸め」「薩賊会奸」などとわめきたてました。この場は龍馬が、「西郷にも立場があろうぞ。貴殿らの腹立ちはわかるが、長薩の和解は、今日の行き違いをもって断念すべきではないぜよ。向後の処置は、われわれ二人にまかせてくれんかや。」と発言してこの場をおさめたといいます。慎太郎も救われた気持ちになったことでしょう。これ以降、薩長融和は、慎太郎と龍馬の「ワンチーム」で推進されていくことになります。

いったん壊れかけた薩長融和を元に修復するために、一つの案が浮上しました。そのころ長州藩は、幕府の妨害にあって、蒸気船や最新式の兵器を外国から購入することができませんでした。そこで、龍馬らがつくった亀山社中(日本最初の商社)が薩摩藩の依頼だとして外国商人から武器や蒸気船を購入し、幕府の目を盗んでそれらを長州に売るという作戦を考えました。この案が龍馬の発案だったか、桂小五郎が要求したものかは意見が分かれるところですが、いずれにせよ、これが成功すれば高杉晋作はじめ薩長融和に否定的だった長州の人々に、薩摩藩の本気度をわかってもらえるのではないかと考えたのです。慎太郎と龍馬は、この案をもって再度西郷を説得するため、京の薩摩藩邸に向かいました。6月18日、西郷と会った二人は、薩摩名義で長州の武器購入を行うことにより、薩長融和をすすめたいと熱く語りました。もともと薩長融和に積極的だった西郷も、二人の熱誠に感じ入り了承しました。そして、桂小五郎への和解の使者として、黒田了助(清隆:のちの総理大臣)を派遣することを決めました。慎太郎も、のちに陸援隊で慎太郎の右腕となる田中顕助(光顕)と共に下関まで同行し、いまだ薩摩に敵意むき出しの長州藩諸隊の説得を行いました。

このとき、薩長融和に奔走していた慎太郎に、思いがけない事件が起きます。尊攘派に理解を示していた福岡藩主・黒田長溥(ながひろ)が突然心変わりして、勤王派の弾圧を始めたのです。幕府が第二次長州征討を宣言し、将軍・家茂自ら大軍を率いて江戸を進発したことに恐れをなして、佐幕派が勢いを盛り返した結果でした。この結果、同年10月には、尊攘派の福岡藩家老・加藤司書以下6名が切腹、月形洗蔵以下14名が斬首されました。五卿の太宰府移転の際、慎太郎と共に働いた早川養敬も一時幽閉となり自由を奪われることとなりました。福岡藩が佐幕に転向したことにより、太宰府に滞在する五卿の安全が脅かされることを懸念した慎太郎は、五卿の応接係を買って出て、太宰府来訪者に目を光らせることになりました。

そのような状況下で12月に入って、龍馬から慎太郎に密書が届きました。西郷吉之助の意を汲んだ薩摩藩士・黒田清隆が下関に来て、桂小五郎に上京を求めたということでした。いよいよ、西郷と桂との歴史的会談が実現することになったのです。慎太郎も一緒に上京したかったのですが、太宰府の情勢も緊迫化しており、離れるわけにはいきませんでした。12月25日、桂小五郎は、長州藩士・品川弥次郎、三好軍太郎、薩摩藩のガイド役・黒田清隆と共に下関を出発しました。慎太郎は、断腸の思いで太宰府に残ることとし、腹心の部下・田中光顕に後事を託して一行に参加させました。このとき下関にいた龍馬も、年が明けた慶応二年(1866)正月10日、長州藩士・三吉慎蔵を伴って下関を発ち、同月20日、京に到着しました。

薩摩藩邸に入った龍馬は、驚きあきれてしまいました。薩長同盟の話は、一切進展していなかったのです。桂の話によると、毎晩ただご馳走攻めにあうだけで、薩摩側から両藩和解同盟のことを切り出しては来なかったというのです。桂にすれば、孤立無援で困っている立場の長州から言い出すことは、薩摩に憐みを請うことになり、意地でも言い出せないということになります。これを聞いた龍馬は西郷の部屋に駆け込み、「長州人の思いをなぜ分かってやらぬのか。西郷吉之助という人間の度量はその程度のものか。」と叫び、薩摩の方から同盟の話を切り出すよう、強く求めたといいます(ちょっと、舞台がかっていますが…)。結果、翌日(正月21日)になって、小松帯刀邸で6か条からなる薩長同盟が結ばれることになりました。

二月初旬、太宰府を巡る情勢が落ち着きを見せたことから、慎太郎が長州の桂を訪ねました。その時、薩長同盟が龍馬の立ち合いで成立したことを初めて知らされました。慎太郎はすぐに京に向かい、龍馬を訪ねています。薩長同盟成立直後に京・伏見の寺田屋で、伏見奉行所の捕り方に襲われ重傷を負った龍馬を見舞うためと、寺田屋襲撃事件で龍馬の危難を救ったお龍と龍馬の結婚を祝うためでした。二人は、薩長同盟を成功させた喜びを分ちあい、さらに次の目標(倒幕)に向けて大いに論じ合ったことでしょう。慎太郎と龍馬は二人三脚で、新しい日本の夜明けを目指して突き進んでいきます。

薩土盟約~大政奉還~

薩長同盟が成立して5か月後の慶応二年(1866)6月5日、幕府は第二次長州征討を開始しました。しかし、幕府軍の中には薩摩軍の姿はありません。一方、龍馬らの仲介で新型の武器を調達・装備した長州軍は強力でした。四軍に分けて四方から攻め入った幕府軍でしたが、長州軍にことごとく粉砕され敗走しました。そして、この戦いのさなかに将軍家茂が大阪城で急逝し(享年21歳)、長州征討は幕府軍敗北で幕を閉じました。西国の一藩が、幕府軍相手に勝利したのです。この戦いで、幕府の権威は完全に失墜し、倒幕派の勢いがますます強まっていきます。

慎太郎と龍馬にとっての次の大仕事は、土佐藩の藩論を勤王倒幕に向けることでした。慎太郎は、京で土佐藩重役・小笠原唯八(ただはち)と会い、公武合体から勤王倒幕への路線転換を強く迫りました。小笠原は、3年前、土佐国安芸郡奈半利河原で、慎太郎の同志23名を惨殺した張本人ですが、そのわだかまりを捨て、藩論の転換を必死に説いたのでした。こののち小笠原は、武力討幕派となるのですが、その言動が過激だとして山内容堂から遠ざけられ、失脚してしまいます。一方龍馬は、土佐藩参政・後藤象二郎に近づきます。後藤は元参政・吉田東洋の甥で、土佐勤王党党首・武市半平太を切腹に追いやった人物ですが、龍馬もその恨みを捨て、日本の新しい国づくりに土佐藩を参加させるために後藤の力を利用しようとしたのです。

慎太郎と龍馬の土佐藩重役への働きかけに加えて、薩摩の西郷吉之助も土佐藩の誘い出しに動きます。同年2月15日には高知城を訪れ、山内容堂に面会して上洛を強く要請しています。そしてようやく、これらの運動が実を結ぶことになります。慶応三年(1867)5月21日、薩摩と土佐の最初の提携が実現しました。土佐藩大目付の職を解かれ江戸で遊学していた乾退助(いぬいたいすけ:板垣退助)が、突然京にやってきました。このころの退助は勤王倒幕の志士となっており、江戸でも、倒幕をとなえる多くの浪士を邸内にかくまっているほどでした。京の料亭・近安楼で慎太郎、福岡藤次(土佐参政の一人)らと会った退助は、土佐藩も倒幕に踏み切るべしと主張しました。これを受けて、慎太郎らは薩摩と倒幕の密約を結ぶべく西郷と接触します。5月21日、小松帯刀邸で、薩摩と土佐の有志による会談が行われました。出席者は、乾退助、慎太郎、薩摩側は小松帯刀、西郷吉之助、吉井幸輔でした。この席で退助は、「我々が藩を代表して出兵いたすによって、どうぞ盟約を結んでもらえますまいか。出兵の余裕は三十日。それができねば割腹いたしもうす」と宣言し、慎太郎も続いて、「西郷さんの人質になり、乾君の言うことがちがったならボクが割腹しよう」と述べたといいます。この二人の決意表明を聞いて、西郷も大いに喜び、薩土倒幕密約が成立しました。この密約は藩の代表同志が結んだものではなく、あくまでも有志の合意ではありましたが、土佐藩が倒幕に踏み切った第一歩としては意味のあるものだったと思われます。国許に帰った退助は(このとき退助は大目付に就任している)、藩論を倒幕に統一しようと試みますが、反対の声も多くなかなかまとまりません。結局、藩主父子の意向で──上京のうえ大義のある方向が見えれば決行せよ──ということになりました。条件付きですが、現場の判断にゆだねられたということです。6月17日、大目付・佐佐木三四郎、小目付・毛利恭助以下70名の兵士が藩船・空蝉に乗って浦戸を発ち、京を目指しました。退助も慎太郎も、かろうじて面目を保った形です。

一方龍馬も、6月中旬に後藤象二郎と共に入京しています。この船上で龍馬が書き上げた「船中八策(せんちゅうはっさく:新国家体制の基本方針)

」は、後藤象二郎に伝えられ土佐の藩是となっていきます。この八策の一番目には、大政奉還がうたわれていました。慎太郎の基本的考えは武力倒幕論でしたが、大政奉還についても、あえて阻止することはしないというスタンスだったと思われます。一方薩摩は、武力倒幕の方針で動いていました。そこで後藤は、薩摩の小松帯刀(たてわき)に掛け合い、大政奉還の策に同意するよう迫ります。山内容堂名で大政奉還建白書を将軍に提出して将軍・慶喜の決断を迫るということで藩重役の意見をまとめた後藤は、6月22日、料亭・三樹での薩摩藩との会議にのぞみます。土佐側の参加者は、側用役・寺村左膳に加え後藤象二郎・福岡藤次・真辺栄三郎の三仕置役、薩摩側は家老・小松帯刀、西郷吉之助・大久保一蔵の三人が出席しました。ほかに、中岡慎太郎・坂本龍馬の二人が関係者として列席しました。この会議で後藤は、大政奉還建白の必要性を強く主張しました。これについては薩摩側も否定せず、しばらく様子を見よう(武力倒幕は保留する)ということになりました。またこの会議では、王政復古により新しい国家体制を構築する(その際、将軍職は廃止する)という薩土盟約が交わされました。武力による倒幕は一時中断し、事態の推移を見守るということになったのです。しかし、土佐藩の動きも迷走します。山内容堂は後藤の進言を受けて、大政奉還建白書の作成には同意しましたが、建白書の条文から将軍職廃止の一文を削除してしまいます。これを聞いた薩摩側は、盟約違反だとして、9月になって薩土盟約は破棄されてしまいました。

とにもかくにも、山内容堂の大政奉還建白書は、10月3日将軍・慶喜に提出されました。土佐藩の建白を受けた慶喜は、10月13日、洛中に滞在する40藩の重役を二条城・二の丸御殿に集め、意見を求めました。そしてその翌日、慶喜は決断し、朝廷に「大政奉還上表」を提出しました。これを受けて朝議が開かれ、大政奉還勅許が下されました。そして10月15日、大政奉還が正式に成立したのです。さらに、王政復古により、幕府の廃絶と天皇による新政府の成立が宣言されたのが12月9日でした。しかし、中岡慎太郎も坂本龍馬も、この新しい日本の夜明けに立ち会うことはできませんでした。

もう一つの「薩長融和」

中岡慎太郎が成し遂げたもう一つの大仕事は、公卿の中でも実力者といわれた三条実美(さねとみ)と岩倉具視(ともみ)を和解させることでした。天皇中心の国家体制を造り上げるためには、朝廷内部をしっかりまとめることのできる人物が必要です。ましてや、実力者同士が内部で反目しあっていては問題です。慎太郎は、この朝廷内をまとめるキーマンは、太宰府にいる五卿の一人・三条実美と、現在は京都北部の岩倉村で隠居状態の岩倉具視だと睨んでいました。しかしこの二人には対立する過去がありました。文久二年(1862)8月、当時公武合体派だった岩倉具視以下4名の公卿が、孝明天皇の異母妹(いぼまい)・和宮を将軍家に降嫁(こうか)させようとしたとき、尊攘派の公家衆に糾弾され、辞官・落飾(らくしょく:髪を剃り落として仏門に入ること)に追い込まれた事件がありました。このときの尊攘派公家のトップにいたのが三条実美です。岩倉は実美に計られたと思い、大いに悔しがったといいます。その後、実美も京を追われ、九州・太宰府に隠棲することになりました。慎太郎は、この公家の実力者二人を和解させようと動いたのです。まず、太宰府にいる実美に、岩倉への和解の手紙を書くよう願い出ます。最初は渋っていた実美でしたが、天皇中心の新しい国家建設には二人の融和が不可避だという慎太郎の熱い思いを受け止め、ついには岩倉への手紙をしたためます。この手紙をもって、慎太郎は岩倉具視と面会しました(慶応三年〈1867〉4月)。このころの岩倉は、薩摩藩士と頻繁に情報交換をしており、勤王倒幕派の公卿となっていました。実美からの手紙を岩倉に渡した慎太郎は、新しい日本の国造りのために実美と和解するよう強く訴えました。岩倉もその熱意にこたえ、実美との和解を承諾しました。のちに岩倉は、慎太郎を評して次のように述べています。「誼(ぎ)を条公(三条実美)に通じ、交を西郷、木戸、広沢、品川、五子に結びたるは中岡、坂本、二子の恵みなり」。

この二人の対面が実現したのは、慎太郎が凶刃に倒れて一か月余り、実美ら五卿が赦免されて再び京の土を踏んだ後でした。しかし慎太郎の思いはかなえられ、三条実美も岩倉具視も明治新政府の中枢にあって、新国家建設に多大な貢献をすることとなったのです。実美は長州系、岩倉は薩摩系とすれば、これはまさに、朝廷内の「薩長融和」と言えるのではないでしょうか。

暗殺

慶応三年(1867)11月15日五ツ時(午後八時)、底冷えのする京の町で悲劇は起こりました。京都河原町にある土佐藩出入りの醤油商・近江屋二階の8畳間を間借りしていた龍馬を慎太郎が訪ね、二人は酒を酌み交わしながら時勢を論じていました。その時、数名の賊が乱入し二人に斬りかかってきたのです。とっさの事で慎太郎も龍馬も身を護ることができませんでした。龍馬は頭を割られ、慎太郎も全身十一か所を斬られて重傷を負いました。仲間が駆け付けた時には、龍馬はすでに絶命していました。慎太郎はまだ生きていたのですが、後頭部の傷が致命傷となって翌々日の朝に亡くなりました。坂本龍馬享年33歳、中岡慎太郎享年30歳でした。新しい国づくりを夢見て、全速力で走り抜けた二人の英雄も、明治維新を見ることなく散ってしまったのです。二人を暗殺した下手人は、当初は新撰組と思われていましたが、箱館戦争後に捕縛された元見廻組の今井信郎が、「両名暗殺は、見廻組が実行した。ただしこれは、犯罪人(龍馬は寺田屋襲撃事件で奉行所の捕り方2名を殺めている)捕縛の過程で起きたもので公務だった」と自供しています。そのため、現在の定説では見廻組の「犯行」となっています。しかし、いきなり斬りつけた状況などから公務であったとは考えにくいことや、現場に不可解な遺留品が複数残っていたことから、暗殺者には黒幕がいた(薩摩藩説、土佐藩説など)との説もあり、真相は藪の中です。

このページの先頭に戻ります

中岡慎太郎の思想

中岡慎太郎は生涯において四編の論策を残しています。これらは、慎太郎の思想や行動原理を知るうえで貴重なものです。以下にそれぞれの内容について見ていきます。

時勢論Ⅰ(慶応元年〈1865〉冬)

土佐藩同志に贈ったものです。ここで特筆すべきは、「自今以後天下を興さん者は必ず薩長両藩なる可し。吾思ふに天下近日の内に二藩の令に従ふこと、鏡に掛けて見るが如し。」として、新しい時代は、薩摩と長州が中心となると予見していることです。このころすでに慎太郎は、薩長融和の実現こそが最優先の課題だと確信していたと思われます。また慎太郎は、欧米の進んだ学問や兵学をしっかり学び、新生日本に取り入れるべきだと述べています。攘夷のための攘夷ではなく、欧米の進んだ技術を自分たちのものにし、経済力、軍事力を高めてこそ、本物の攘夷が実現できると考えていたのです。

『窃(ひそか)二知己二示ス論』(慶応二年〈1866〉10月)

土佐藩京都藩邸吏・毛利恭助の要請によってしたためたものです。薩摩の勢力が優勢な京都の政情と日本国の前途を見据えて、土佐藩の採るべき道(勤王倒幕)が示されています。ただしこの書では、武力倒幕ではなく、大政奉還論を主張しています。徳川家は大政を朝廷に返上し一諸侯となる、すなわち名誉ある撤退をすべきだと述べています。

『愚論窃二知己ノ人二示ス』(慶応二年〈1866〉11月)

長州の軍制をモデルにして、土佐藩の兵制改革を行うべきだと述べています。平民にも兵士としての教育を施し、入隊者には苗字・帯刀を許すことや、最新の兵器を諸外国から購入し、装備を充実させることが急務だと述べています。また攘夷とは、アメリカの独立戦争に見られるように民族独立闘争であると断じ、そのためには、封建排外主義から脱却して近代的国家建設を目指すべきだとも述べています。

『時勢論Ⅱ』(慶応三年〈1867〉夏)

この書で慎太郎は、武力倒幕は避けられないとしています。一年前に唱えていた大政奉還論による平和的政権交代は難しいとし、いずれ武力による衝突が起こるだろうから、非常の覚悟を固めるべきだとも述べています。また攘夷については、アメリカのワシントンがイギリスから独立を勝ち取るため、時間をかけて軍備を整え、結果的にイギリス軍を打ち破ったように、日本も軽挙妄動を避け、国が富み国力が充実するまで攘夷を待つべきだと改めて主張しています。

このページの先頭に戻ります

中岡慎太郎こそ薩長同盟の立役者?

薩長同盟を成し遂げた中心人物は坂本龍馬と考えられている方が多いのではないでしょうか。明治以降、評論、小説あるいはテレビドラマなどで坂本龍馬の功績や人となりが数多く伝えられ、その自由闊達とも思える「性格」ゆえに、日本史上最も人気ある人物の一人となっていることが原因しているのかもしれません。しかし、今まで見てきたように、薩長同盟成立の過程には多くの人々の血のにじむような苦労がありました。本格的に動いた最初の人物は、福岡藩の月形洗蔵や早川養敬でした。次に、五卿の九州遷座で福岡藩の攘夷派と接触を持ち、彼らの薩長融和政策に共鳴した中岡慎太郎が、長州の桂小五郎と薩摩の西郷吉之助を説得し、二人の会談を手配します。しかしこれは、すんでのところで失敗しました。ここで登場したのが、坂本龍馬でした。この後、慎太郎と龍馬が協力して巻き返しを図ります。長州向けの武器を薩摩の名義で購入するという奇策をもって長州藩と薩摩藩を説得し、ついに慶応二年(1866)正月21日、京の小松帯刀邸で6か条からなる薩長同盟(盟約)が締結されました。この経緯を見ると、長州藩や薩摩藩への地道な説得工作を展開し、あり得ないと思われた薩長融和をもう一歩のところまで推し進めてきた慎太郎の功績は絶大なものがあります。一方で、慎太郎一人でこの大事業が成し遂げられたかについては、疑問が残ります。龍馬が亀山社中を使って、長州向けの兵器を薩摩名義で購入するという“奇策”を実行していなければ、薩長和解は成立しなかったかもしれません。また、京での長州と薩摩の会談が物別れになりそうになったとき、龍馬が西郷に対して──孤立無援の長州から話を切り出すことは、薩摩に憐みを請うことになる。大局を見て、薩摩の方から頭を下げてでも同盟のことを切り出してほしい。西郷さん、あんたの度量がためされているぜよ──と強くいさめなければ、この会談は破談になっていたかもしれません。そういう意味で、薩長同盟成立の大事業は慎太郎と龍馬の合作だったといえます。どちらかが欠けても成功しなかったのではないでしょうか。慎太郎は、謹厳実直でその論法はどんな人物をも納得させるほどの切れ味があったといいます。対して龍馬は、自由闊達で既成概念にとらわれない柔軟な発想を持った人物であったといわれます。この、性格も手法も違う二人の英雄が、欧米列強に負けない新しい国造りという共通目標に向かって「ワンチーム」で協力し合ったからこそ、大偉業がなしえたのだと思います。慎太郎と龍馬──この二人の英雄が、たまたま同時代に同郷(土佐)で生まれ、同じ目標に向かって協力し歴史の扉を開いたことは、歴史が演出する奇跡のようにも思えます。慎太郎と龍馬は、この後も薩土盟約成立などで共同戦線を張り、維新への道筋をより確実なものにするために奔走しました。もし、あの暗殺事件がなければ──明治維新後も彼らの活躍の舞台が用意されていれば──新政府の基盤もより強固なものになっていたに違いありません。返す返すも残念です。

この記事は、以下の文献を参考にして作成しました。

- 宮地佐一郎著『中岡慎太郎』(中公新書)

- 松岡司著『中岡慎太郎伝』(新人物往来社)

- 箕輪諒著『千里の向こう』(文藝春秋)

- 堀和久著『中岡慎太郎(上)(下)』(講談社)

- 加来耕三著『坂本龍馬の正体』(講談社+α文庫)

- 宮川禎一著『坂本龍馬からの手紙』 (教育評論社)

- 小林幸比古著『龍馬暗殺の謎』(PHP新書)

このページの先頭に戻ります

写真集

(クリックすると写真が拡大されます)

▲高知駅南口の三志士像

左⇨武市半平太

中⇨坂本龍馬

右⇨中岡慎太郎

▲中岡慎太郎像

(高知県安芸郡北川村)

▲中岡慎太郎生家

(高知県安芸郡北川村)

▲中岡慎太郎生家

▲中岡慎太郎生家

▲巻の渕 断崖

慎太郎幼少のころ、この崖の上から奈半利川に飛び込んで遊んでいたといいます

▲中岡慎太郎館

慎太郎の郷里・北川村にある、慎太郎ゆかりの史料を展示した歴史記念館

▲土佐勤王党誓約書

坂本龍馬は9番目、中岡光次(慎太郎)は17番目に血書しています

(中岡慎太郎館)

▲中岡慎太郎顕彰碑

中岡慎太郎の功績を讃えるため、昭和2年(1927)北川村に建立されました

▲モネの庭 水の庭

慎太郎のふるさと北川村にある庭園。フランスのシヴェルニーにある「モネの庭」を模して造られました

▲モネの庭 水の庭のスイレン

▲青いスイレン

モネの庭に咲く青いスイレンは、毎年6月下旬~10月下旬が見ごろとなります

▲室戸岬に建つ中岡慎太郎像

▲室戸岬 月見ヶ浜

▲室戸岬 潅頂(かんじょう)ヶ浜

縦じま模様の地層(タービタイト層)

▲アコウの木

室戸岬周辺に植生する亜熱帯性植物

▲坂本龍馬・中岡慎太郎像

(京都市円山公園)

▲中岡慎太郎寓居跡

(京都市中京区米屋町)

中岡慎太郎の京都での住まいは、二人が暗殺された近江屋からほど近い書店の菊屋でした

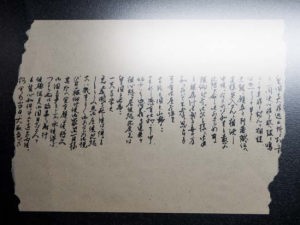

▲中岡慎太郎書状

(北川村 中岡慎太郎館)

禁門の変直前に、家族に決死の思いを伝えた手紙

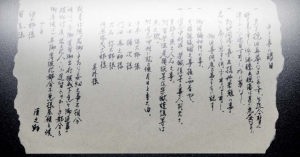

▲中岡慎太郎書状

(北川村 中岡慎太郎館)

清岡道之助以下23名の同郷の志士たちが武装して、武市半平太はじめ土佐勤王党の同志の赦免と藩政改革を求めて立ち上がりました。しかし聞き入れられず、逆に、土佐藩庁に捕らえられて安芸郡奈半利(なはり)川河原で斬首されました。これを聞いた慎太郎は深く悲しみましたが、軽挙妄動はするなと手紙をしたため、同郷の同志たちを説得しました

▲久坂玄端 進撃像

萩市城下町近くの中央公園

(平成27年1月建立)

▲ 久坂玄端誕生地

(萩市平安古〈ひやこ〉)

▲高杉晋作立志像

晋作が明倫館や松下村塾に通っていた当時(20歳)の姿を基に作製されました

(萩市城下町晋作広場)

▲高杉晋作誕生地

(萩市城下町)

▲乾(板垣)退助像

(高知城公園)

▲桂小五郎旧宅

(萩市城下町)

▲桂小五郎旧宅

(萩市城下町)

▲西郷隆盛像

(鹿児島市)

▲桜島

▲ 寺田屋(京都市伏見)

薩長同盟成立直後、坂本龍馬は長州藩士・三吉慎蔵と寺田屋二階で酒を酌み交わしていました。そこへ、伏見奉行所の捕り方が現れ、龍馬を捕縛しようと室内に乱入してきます。龍馬も、高杉晋作からもらった拳銃を発砲して防戦しますが、右手親指に重傷を負い、拳銃を捨てて屋根伝いに逃亡しました。結局薩摩藩邸に逃げ込み、九死に一生を得ました(第二次寺田屋事件)

▲お龍さんの風呂桶

伏見奉行所の捕り方が寺田屋の周囲を取り囲んだ時、入浴していたお龍(おりょう:龍馬の恋人、のちに結婚)が外の気配に気づき、階段をかけ上がって2階の龍馬に危機を知らせたといいます(このときお龍は裸のままだったという説がありますが、実際は袷〈あわせ〉1枚羽織っていたというのが本当のようです)

▲寺田屋 梅の間

坂本龍馬がよく泊まってまっていた部屋

▲近江屋跡

(京都市中京区塩屋町)

慶応三年(1867)11月15日五つ時(午後八時)、土佐藩出入りの醤油商近江屋二階で、坂本龍馬と中岡慎太郎が暗殺されました。龍馬はその日のうちに、慎太郎は翌々日の朝に息を引き取りました。龍馬享年33歳、慎太郎享年30歳でした。

▲近江屋跡周辺

▲近江屋二階再現ジオラマ

(高知市桂浜 坂本龍馬記念館)

靴を脱いで座敷に上がることができます

▲京都霊山護国神社

坂本龍馬や中岡慎太郎はじめ、多くの幕末の志士たちの墓石や慰霊碑があります

▲坂本龍馬・中岡慎太郎墓石

▲坂本龍馬・中岡慎太郎像

二人の墓石のそばにあります

(京都霊山護国神社)

▲京都市街の眺望

坂本龍馬・中岡慎太郎之墓石のある高台からの京都市街の眺望です

▲中岡慎太郎遺髪墓地

高知県悪軍北川村松林寺の中岡家墓地にある、中岡慎太郎遺髪墓地です

このページの先頭に戻ります