小栗忠順/近代日本の礎を

築いた「明治の父」

はじめに

幕末期の歴史をひもとくとき、徳川幕府を倒して明治維新を成し遂げた薩摩・長州・土佐などの志士たちの英雄的な活躍が語られることが多いのですが、徳川幕府の中にも、グローバルな視点から日本の近代化に尽力した人々がいました。その代表的な人物が、小栗上野介忠順(おぐり こうずけのすけ ただまさ)です。作家・司馬遼太郎氏は、その著書『明治という国家』(NHKが放送した「太郎の国の物語」<1989年放映>で司馬が語ったはなしをまとめたもの)で次のように述べています。

「じつは、小栗も勝も、明治国家誕生のための父たち(ファーザーズ)だったということをのべたかったのです。いわゆる薩長は、かれらファーザーズの基礎工事の上に乗っかっただけともいえそうなのです。」

司馬の“勝(勝海舟)好き”は有名ですが、それと並び称されるほどの高い評価を小栗に与えているのです。小栗とはいったい何者なのか。彼が「明治の父」と称される根拠はどこにあるのか。それが、このブログの主テーマです。まずは小栗忠順の幼年時代から幕府高官(勘定奉行)に昇りつめるまでの半生をたどります。そして、幕府高官として忠順が成し遂げた様々な功績を振り返り、小栗忠順という男の生きざまについてみていきたいと思います。

▲小栗忠順胸像 (ヴェルニー公園) |

▲小栗家家紋「丸に立波」 |

このページの先頭に戻ります

幼年期~青年期

小栗忠順は、文政10年(1827)6月23日、小栗家十一代忠高とその妻・邦子の長男としてこの世に生を受けました。小栗家は、徳川家が安祥城(あんじょうじょう:現・愛知県安城市にあった城)に在城していた時代──松平信光から始まり、家康の祖父・清康が岡崎に移るまで──からの家来で、安祥譜代と呼ばれます。特に、四代・忠政の勇猛ぶりは際立っていて、姉川の戦い(織田信長・徳川家康連合軍と浅井長政・朝倉義景連合軍との戦い)では家康の側近くに仕え、味方の防壁を破って侵入してきた敵を撃退して主君・家康を守ったといいます。その功績で、家康から信国作の槍を与えられました。以降も、数々の戦で一番槍の功を上げ、家康から「忠政が又一番か」と称賛され、「又一」の名を授かりました。小栗家の石高は2500石で、多くの家来を抱え、暮らしぶりも豊かなものであったと考えられます。また、家康から授かった「又一」の名は、代々当主に受け継がれていて、徳川家への忠誠心も小栗家の伝統として引き継がれていきました。そのような環境の中で小栗忠順(幼名・剛太郎)はすくすくと育っていきました。

▲小栗家屋敷跡(忠順生誕地) 東京都千代田区神田駿河台 |

|

幼少から青年期にかけて、剛太郎(忠順)の物の見方・考え方に最も影響を与えたのは、二本松藩(現・福島県郡山市)出身の漢学者・安積艮斎(あさか ごんさい)でした。剛太郎が生まれたとき、艮斎は神田駿河台の小栗邸の長屋を借りて私塾を開いていました。剛太郎は9歳の時、艮斎の塾に入門しています。艮斎は、漢学全般にとどまらず、外国事情にも詳しく、特に海防論の論客として評価されていました。基本的に攘夷論者ではありましたが、「中庸」を重んじ、「今は戦う時ではない。海防のためには、交易で国を富ませ国力を強化することが先決だ」と主張していました。この考え方は、青年・小栗忠順の思想形成に多大な影響与えたと考えられます。その後艮斎は、幕府直轄の学問所(昌平黌:しょうへいこう:東京大学の前身)の教授を務めました。艮斎の門人は2,000人を数え、その中には、吉田松陰、高杉晋作、岩崎弥太郎、栗本鋤雲、清河八郎、近藤長次郎、前島密など、幕末から明治初期にかけて活躍した多くの著名人がいます。

忠順は、学問だけではなく武術にも優れた才能を発揮しています。剣については、藤川整斎から直心影流(じきしんかげりゅう)の免許皆伝を授かりました。また、馬術や弓術にも長けていて、忠順21歳の秋、将軍上覧の弓術大会で大的皆中の成績を上げ、将軍から褒美の服(時服:じふく)を賜ったこともありました。さらには砲術についても、当時主流であった田付流・田付主計(たつけ かずえ)に学びました。このとき忠順は、同門で年上の結城啓之助と知り合います。結城は根っからの開港論者で、幕府が定めていた「大船建造の禁」などは早く廃止し、大船を建造して外国との交易を盛んにし、大いに国を富ませるべきだと主張していました。この論には、艮斎の教育を受けていた忠順も共感を覚えたと思われます。青年・忠順の関心を海外に向けさせ、外国との交易によって国を富ませることの大切さを教えた結城との出会いは、忠順をさらに成長させることとなりました。

小栗忠順がはじめて江戸幕府に仕えることになったのは、弘化四年(1847)21歳の時です。西の丸書院番に登用され役料300石を支給されました。その後、12代将軍・家定の側近くに仕える進物番出役を経て、嘉永7年(1854)には、外国船警戒のため浜御殿警備を命じられます。しかしその1年後、小栗家にとって、予期せぬ不幸が起こります。新潟奉行を務めていた父・忠高が47歳の若さで急死したのです。悲しみに沈む小栗家でしたが、長男の忠順が家督を継ぎ「又一」を名乗ることになりました。

父の死から4年後の安政6年(1859)9月、忠順にとっては青天の霹靂というか「棚からボタモチ」というか、思いもかけない幸運が舞い込みます。前年に締結された日米修好通商条約の批准書交換のために渡米する代表団の一人に選ばれたのです。当初は、条約締結に多大な貢献をした外国奉行・岩瀬忠震(いわせ ただなり)が行く予定でしたが、大老・井伊直弼と将軍継嗣問題で対立し、一線から退けられてしまいました。次の候補として挙げられていた同じく外国奉行の水野忠徳(みずの ただのり)も、ロシア士官殺傷事件の責任を取って辞任したため、忠順にお鉢が回ってきたのです

このページの先頭に戻ります

忠順、アメリカに渡る

アメリカへ出発

安政7年(1860)1月18日、小栗上野介忠順がアメリカへ渡る旅立ちの日がやってきました。この遣米使節のメンバーは、正使・新見豊前守正興、副使・村垣淡路守範正、目付・小栗豊後守忠順(このころ忠順は豊後守と称していた)をはじめとして、その随行員や医師、通詞、賄方などを含め、総勢77人にも上りました。米国が手配してくれた軍艦・ポーハタン号に乗り込み、太平洋を横断してアメリカ大陸に向かうことになります。この時徳川幕府は、日本人単独での太平洋横断を目指して、幕府所有の咸臨丸(かんりんっまる)を同時にメリカに向かわせました。遣米副使の役目も負った木村摂津守喜毅を参謀とし、船長に勝海舟、通詞としてジョン万次郎らが乗船していました。また、木村の従者として、青年・福沢諭吉(当時26歳)も乗船していました。ところが、悪天候に悩まされ、勝海舟はじめ多くの日本人船員が船酔いで操船もままならない状態となりました。日本人でまともに動けたのは、ジョン万次郎や測量技師として乗船していた小野友五郎など数えるばかりでした。結局、母国アメリカに帰国するために乗り合わせていたアメリカ海軍測量船船長・ジョン・ブルック大尉以下アメリカ人水兵11名の助けを借りることとなり、日本人単独での航海とは言えない苦い旅となりました。

▲幕末の帆船模型 (東善寺 小栗公遺品館所蔵) |

さて、忠順ら77人を乗せたポーハタン号も何度か暴風雨に襲われましたが、比較的順調に航海を続け、2月13日には石炭と水を補給するためハワイに立ち寄りました。この地で忠順らは、新聞を発行している会社を訪れ、新聞を印刷する機械の精巧さとそのスピードに驚かされます。銅版で刷り上げる新聞の枚数は1,800枚/日で、白黒ながら写真印刷まで可能でした。昨日の日本使節団の記事が翌日にはハワイ中に届けられると聞いて、日本国にもこのような情報発信のツールが必要だと忠順は痛感しました。日本の使節団がさらに文化の違いを実感したのは、王宮でカメハメハ国王に謁見した時でした。肩から勲章という飾り帯を吊るした国王の側には、両肩をあらわにしたドレスをまとった王妃が控えていました。当時の日本では、将軍や藩主が使節と謁見するときに正室が同席することはありませんでしたし、ましてや、両肩をあらわにしたドレスを着て人前に現れるなど、想像だにできませんでした。まさに、強烈なカルチャー・ショックを受けた一行でした。

安政7年3月9日(3月18日に万延と改元:1860)早朝、ポーハタン号はアメリカ西海岸のサンフランシスコに到着しました。21発もの祝砲が鳴り響く中、ポウハタン号はゆっくりと港に入り、港内に錨を下ろしました。埠頭には、日本からの使節が到着したことを聞いた市民が、黒山のような人だかりとなって迎えてくれました。この地で、先に到着していた咸臨丸の乗組員と再会を喜んだあと、10日後には、アメリカ大統領の待つワシントンに向けて出港しました。当時はパナマ運河が出来ていなかったので(1914年開通)、北米大陸の西海岸を南下してパナマまで行き、そこで蒸気機関車に乗り換えて、大西洋沿岸のアスピンホール港まで陸路をとることにしました。それにしても、「鉄の塊」が白い蒸気を吐いて、どこまでも果てしなく伸びた線路上を高速で走るさまは、日本の使節団の度肝を抜いたことでしょう。ここでも忠順は情報収集に余念がありません。

「この鉄道建設にはどのくらいの費用が掛かるのですか」

返ってきた答えは、

「総工費は700万ドルですが、その資金の多くは市民から集めます。その集めた金で鉄道を造り、開業後は運行利益をそれぞれ投資してくれた額に応じて分配するのです。つまり、カンパニーです」

これを聞いた忠順は確信したはずです。

──そうか、幕府に金がなくとも、財力のある商人から金を集めることができれば、鉄道建設だけではなく、なんだってできるぞ──

忠順の胸中に、圧倒的に後れを取った西洋諸国に日本が追いつき追い越すための道筋が、おぼろげながら見えてきた瞬間でした。

大西洋岸のアスピンホール港から、アメリカの軍艦・ロアノーク号に乗り込んだ一行は、カリブ海を北上し、サンフランシスコを出発してから一か月余りの旅を終えて、閏3月24日、ついにアメリカの首都・ワシントンに到着しました。

批准書交換

ワシントンでも大歓迎を受けた日本使節団とアメリカ大統領との謁見は、ワシントン到着三日後の27日に行われました。新見、村垣、小栗の3名は、武士が朝廷に参内するときの礼装で、烏帽子をかぶり、腰には太刀を佩して、四頭立ての馬車に乗り込みました。大統領の待つホワイトハウスへ向かう沿道には多くの群衆が集まっていました。東洋からやってきた客人の威厳のあるエキゾチックないでたちに興味津々な様子で、ほうぼうから感嘆の声が上がりました。

正午から行われた国書奉呈の儀(将軍から大統領への親書と批准書奉呈)は滞りなく行われ、その翌日には国務長官主催のパーティが、翌々日には大統領主催のパーティが催されました。忠順たちはここでも日米の文化の違いに驚かされます。まず、パーティの主役は夫人で、夫の姿は人ごみに隠れ、どこにいるのかわからない様な有様でした。また、女性たちは老いも若きも両肩をむき出しにするドレスをまとい、裾が大きくひろがったスカートをはいています。そして音楽に合わせて、男たちと手を組み、楽しそうに踊っているのです。日本では、人前で男女が肌と肌を合わせることなど考えられませんし、嫁いだ女性は眉を落とし、歯を黒く染める(オハグロ)という習慣がありましたが、このパーティに参加している女性は、皆、真っ白い歯をむき出しにして楽しそうに笑っているのです。

ところで、日本使節団の中でも飛び切りの美男子だった立石斧次郎(通詞として乗船)が、アメリカ女性の間で評判となり、人気を博しました。どこに行っても女性たちに取り囲まれ、「トミー(本名の為八からとったとか?)」呼ばれ、人気俳優並みの騒ぎとなりました。挙句の果てには、『トミー・ポルカ』なる歌まで作られたといいます。

海軍造船所見学

ホワイトハウスでの大統領謁見から8日後、忠順らはワシントンの海軍造船所を見学しました。ここは、レンガ造りの大きな建物が10棟ほど並んだ大きな工場です。そこには鉄を溶かす溶鉱炉(反射炉)があり、船のエンジン、ボイラーなど、さらには配管用パイプ、ボルト、ナット、歯車にいたる鉄製部品も作っていました。さらには、船内内装に使う木工製品や帆を造る製帆所、太いロープを編み上げる製鋼所なども完備していました。中でも忠順らが驚いたのは、蒸気の力で鉄板を瞬時に切断加工するスチームハンマーでした。数トンものハンマーに大きな刃をつけ、蒸気の力で2メートルほどの高さに持ち上げ、一気に落とすことによって鉄板を切断加工する機械です。忠順は痛感します。

──やはり、西欧の技術力はすごい。日本は圧倒的に遅れている。しかし、日本も手をこまねいているわけにはいかない。西欧に追いつき追い越すためには、日本にもこのような工場を造らねば……──

忠順の造船所建設の構想は、この時はっきりと彼の胸に刻み込まれたに違いありません。

▲スチームハンマー 門型3トン 横須賀製鉄所で実際に稼働していたもの (ヴェルニー記念館所蔵) |

▲スチームハンマー 片持ち0.5トン 横須賀製鉄所で実際に稼働していたもの (ヴェルニー記念館所蔵) |

通貨問題、忠順の主張

今回の忠順の渡米のもう一つの目的が、日米の通貨問題にくさびを打つことでした。そのため忠順は、勘定組頭(現在でいえば、財務省局長?)の森田信行を引き連れてフィラデルフィアの政府造幣局を訪れました。日米両者立会いの下で、日本とアメリカの通貨の金・銀含有量の分析を行うためです。

ここで、日米通貨問題とはどんなものだったのか、簡単に解説します。日米修好通商条約は、関税自主権の放棄などで日本側に不利な条約だったといわれますが、この時定められた日米通貨交換比率においても、日本側に大きな損失を与えることになりました。当時、アメリカではメキシコドル銀貨が流通していました。一方日本では、一両小判(金貨)を基準通貨として、一両=四分のレートで一分銀貨が使われていました。日本側は、一メキシコドル=一分を主張していましたが、アメリカ側の交渉責任者・ハリスは一メキシコドル=三分を主張します。ハリスの主張はこうです。

「一メキシコドル銀貨には銀が27グラム含まれているが、一分銀貨には9グラムしか含まれていない。よって、一メキシコドル銀貨は一分銀貨の3倍の価値がある。したがって、一ドル=三分のレートが妥当だ。これは、同種同量交換という国際的な原則にのっとっている。」

対する日本側の主張はこうです。

「日本では小判(金貨)を基準とする金本位制をとっている。一分銀貨は単なる補助貨幣に過ぎない。実際、小判一枚には金が6グラム含まれている。一方、米国で使用されている二十ドル金貨には金がその5倍の30グラム含まれている。つまり、小判一枚は二十ドル金貨の1/5の価値となるから四ドルに相当する。一両=四分だから、一ドル=一分となる。」

これでは、いつまでたっても平行線で合意などできないでしょう。ポイントは、日本側が主張する「補助貨幣」なるものの理解の食い違いでした。ハリスは、あくまでも同種同量の交換という原則をかたくなに主張します。日本側は、一分銀貨は幕府が本来の3倍の価値があることを保証したもので、補助貨幣であるから、基準貨幣である小判(金貨)と米ドル金貨との比較で交換レートを設定すべきだと主張しました。ところが、あまりにも強硬なハリスの態度に押され、最終的には彼の要求を認めてしまいました。このことが、日本側にどんな不利益をもたらすかということについて、幕府側担当者の理解が完全に不足していたためです。問題は、上海ではまだ、一両小判が四メキシコドル銀貨に交換できていたということでした。つまり、

日本で4メキシコドル銀貨を一分銀貨12枚に両替する⇒一分銀貨12枚を一両小判3枚に両替する⇒上海で一両小判3枚をメキシコドル銀貨12枚に両替する‼

こうすれば、“濡れ手に泡”でメキシコドルがどんどん増やせることになるのです。と同時に、日本の小判(金)がどんどん海外に流出することにもなります。もちろん、日本から上海までの船賃はかかりますが、その何倍ものメキシコドルを用意すれば、問題はありません。資本力の豊かな外国商人たちは、血眼になって“イチブ(一分銀貨)”を買い集め、荒稼ぎをしました。張本人のハリスも、これで一財産を築いたといいます。

このような、きわめてバランスを欠いた通貨交換レートの状況を、アメリカ本国の造幣局の責任者にも理解してもらうために、忠順は、日本から持ち込んだ一両小判とアメリカ20ドル金貨との金銀含有量の比較分析を依頼したのです。結果は、金の含有量については、(小判):(米ドル金貨)は、1:5、銀については、日本の小判のほうが若干多かったということが確認できました。少なくとも、一両小判の価値は20ドル金貨の1/5、つまり4ドルに相当することを米側も認めざるを得ませんでした。

忠順たちが行った日米通貨の比較分析の結果は、不均衡な通貨交換レートの是正の足掛かりとなるはずでした。しかし、資産増やしに味を占めたハリスやイギリス公使オールコックの猛反対にあい、交渉は難航しました。結局幕府は、金の含有量を1/3に減らした「万延小判」を発行して、金の流出を防ぐこととしました。しかし、為替レートの極端な日本通貨安や、貨幣改鋳の影響でインフレが進み、庶民のみならず武士階級の生活が一段と苦しいものとなりました。

日本使節団帰国

「鉄の国」アメリカの進んだ文明に触れ、日本国の現状との格差に衝撃を受けながらも、日本が欧米に追いつき追い越すために何をなすべきかについての多くの知見を得た旅でもありました。忠順らのアメリカでの振る舞いは実に堂々としていて、多くのアメリカ人にも好印象を与えたようです。特に、フィラデルフィアの造幣局での日米硬貨分析実験については、新聞紙上で次のように書かれています。

「最後に、スノーデン局長(造幣局長:筆者注)か使節にお別れのあいさつをして、アメリカのコインを使節に進呈し、安全で楽しい帰国の旅になることを祈った。使節の人たちは、感謝の気持ちを伝え、分析結果に満足していると述べた。〈目付〉(小栗忠順:筆者注)は、正しい貨幣交換のシステムが日本とアメリカの間で確立されることを確信すると述べた」(「ニューヨークタイムズ」 一八六〇年六月十六日<新暦>)

「彼(小栗:筆者注)は、明らかにシャープな男である。ワシントンで〈日本使節のブラック判事〉とニックネームがついたのも、もっともなことであった(「ニューヨーク・ヘラルド」)

ブラック判事は、ペンシルベニア州最高裁判事を経て、合衆国司法長官や合衆国国務長官を務めた人物です。忠順はこの人物と並び称されるほどに評価されたのです。

さて、多くの学びと知識を得た充実の旅も終わりを告げることとなります。日本使節団一行は、米国軍艦・ナイアガラ号で大西洋を横断し、アフリカ大陸の南端・喜望峰を回って、東南アジアを経て帰国することになりました。行きと帰りを合わせれば世界一周となります。途中寄港したロアンダ(現・アンゴラ)では、黒人奴隷が白人たちに売買されている場に遭遇しました。また、アヘン戦争後の南京条約でイギリスに割譲された香港では、白人に虐げられている中国人の姿に衝撃を受けました。中国人たちは白人に遠慮して道の両端を肩をすくめて歩いています。ちょっとでも抵抗しようものなら、こん棒で容赦なくたたかれます。

──絶対に、日本人にこんな苦しみを与えてはならない。そのためには、西欧の文明を取り入れ、国力を強化する以外にない。しかも、時間的余裕はあまりないのだ──

忠順は、改めてそう痛感したはずです。

万延元年(1860)9月28日、8か月余りの旅を終えて、日本使節団は帰国しました。が、日本国内の情勢は大きく変化していました。3月3日、日米修好通商条約締結の責任者だった大老・井伊直弼が、水戸浪士を中心とする暗殺集団に、江戸城下・桜田門外で刺殺されるという大事件が起きました。これにより、幕府の権威は大きく失墜しました。そして、全国的に攘夷熱が高まり、諸大名の中にも幕府に攘夷を決行するよう迫るものが現れました。このような状況下では、米国帰りの忠順らから貴重な経験や知見をまじめに聞こうとするものはほとんどいませんでした。忠順が胸に描いた日本再生のプログラムを実行するには、まだまだ時間が必要だったのです。

▲小栗のネジ 忠順がアメリカから持ち帰った船舶組立用のネジ、「新生ニッポン」創成を目指す忠順の気迫が伝わってっ来るようです (よこすか近代遺産ミュージアム所蔵) |

▲ヤシの実 忠順がアメリカから帰国する途中、バタビア(今のジャカルタ)で拾い持ち帰ったものとされる (東善寺 小栗公遺品館所蔵) |

このページの先頭に戻ります

忠順、幕府要職に就く

対馬事件

万延元年(1860)11月、忠順は、井伊直弼の後を継いで老中筆頭を務めていた安藤信正に呼び出され、外国奉行(現代でいえば外務事務次官)を仰せつかりました。その3か月後、とんでもない事件が起こります。ロシアの軍艦・ポサドニック号が突然対馬沖に現れ、船体修理のためと称して島に無断で上陸したのです。上陸したロシア人たちは、対馬の芋崎浦に小屋を建て長期滞在する構えでした。対馬藩庁はロシア艦に対して厳重抗議をしました。しかし、艦長ビリレフは、逆に、船体修理のための機材や食料の調達を要求してきました。あげくの果てに、夜の世話をする女たちまで要求してきたといいます。ついには、ロシア兵と島民との衝突事件まで起き、安五郎という若い島民が撃ち殺されるという痛ましい事件まで起きてしまいました。この間、艦長ビリレフは、再三再四対馬藩主に面会を申し出ていました。

「イギリス軍が対馬を狙っている。このイギリス軍から日本を守るために、我々の駐留を認めてほしい。そのために、芋崎浦周辺の地の借地を求めたい」

というのです。しかし本音は、日本と大陸(朝鮮半島)を海路で結ぶ中継基地として戦略的価値のある対馬を、ロシアのものにしたいという下心があってのことでした。事ここに至って藩主の宋義和は、事の顛末を幕府に報告し幕府に助けを求めてきました。これを受けて老中・安藤信正は外国奉行・小栗忠順に対して、対馬に赴いて事の収拾を図るよう命じました。忠順は、目付の溝口八十五郎を引き連れて対馬に向かいました。

対馬に着いた忠順は、早速ビリレフと面会しました。忠順は、

「見たところ、船体修理をしている様子もない。用がないなら即刻退去してほしい」

と、きっぱり言い放ちます。対してビリレフは、

「我々は、ただ藩主との面会を望んでいるだけだ。また、イギリスが対馬を狙っているから、ロシアが守ってやると言っているのだ」

対して、忠順は、

「対馬は日本の領土であるから、幕府がこれを守る。ロシアの助けはいらない。即刻対馬から退去してもらいたい。」

こうなると、双方引くに引けず平行線のまま話は進みません。ここで忠順は、重大な決断をします。

──大国ロシアの理不尽な要求に対しては、一地方藩主の力で対処するのは難しい。ここは、対馬藩に領地替えをしてもらい、対馬をを幕府直轄の天領としてしまおう。そうして、ロシアの要求に対しては、幕府が責任を持って対処し、場合によっては一戦交えることも辞さない。──

この決意をもって忠順は急ぎ江戸にもどり、老中・安藤信正に進言しました。ところが、忠順の報告と提案を聞いた安藤は、口元に微笑みを浮かべながら、意外なことを口走ります。

「もう案ずることはない。イギリス公使・オールコックに頼んで、イギリス東インド艦隊を対馬に派遣してもらうことにした。これで、ロシア兵も対馬から退去するだろうから安心するがよい。」

これを聞いた忠順は、唖然として返す言葉がありませんでした。

──日本国の外交問題の解決に、他国の軍隊の助けを借りるとは何たる恥辱か。自国の主権を自ら放棄するものではないか。──

三河武士の魂を持ち続ける忠順にとっては、安藤の決断はその場しのぎで到底納得できるものではありませんでした。忠順は外国奉行を辞する決断をし、翌日安藤老中に辞職願を出しました。就任からわずか8か月後のことでした。

──国を富ませ、早急に国力を増強しなければ、日本はやがて西欧諸国の餌食となってしまう──

改めて、忠順にそう痛感させた事件でした。

忠順、勘定奉行に

文久二年(1862)正月15日、またしても大事件が起きました。老中・安藤信正が江戸城下・坂下門外で水戸浪士らに襲撃されて手傷を負ったのです。井伊大老に続いて二度までも幕府の中枢人物が一介の浪士に襲われたことは、幕府の権威を著しく低下させることとなりました。その世論に押された幕府は、「武士道不覚悟」という理由で、安藤を罷免しました。これにより幕閣人事は刷新され、小栗忠順も同年三月には小姓組番頭(こしょうぐみ ばんがしら:若年寄に属して、諸儀式に参与し、将軍の外出時の警護、市中の巡回などに当たる職の長)、さたに六月には勝手方勘定奉行(幕府の財政や天領の管理:現代でいえば財務事務次官クラス)に任じられました。いよいよここから、「新生ニッポン」創成を目指す忠順の本格的な戦いが始まります。

大海軍構想

新たな職を得て忠順が最初に取り組んだのは、海軍力の整備と強化でした。これには、安藤の失脚に伴い老中に昇進した板倉勝静(かつきよ)や若年寄の小笠原長行の強力な後押しがありました。さらには、忠順らが渡米した時、咸臨丸でともにアメリカに渡った木村義毅(今は軍艦奉行)や小野友五郎(同・軍艦方頭取)らも、海軍力強化に賛同し、そのk構想会議には積極的に参加していました。忠順の構想とは次のようなものです。

──日本の沿岸部を六つに分ける。すなわち、東海(江戸)、東北海(箱館)、北海(能登)、西北海(下関)、南海(大坂)、西南海(長崎)地区に海軍基地を設け、最終的には日本全土で300隻を超える軍艦を配置する。必要な兵士の数は、士官、水夫を含めて約6万人となろう──

この構想には、居並ぶ面々も度肝を抜かれ、驚きを隠せない様子だったといいます。さらに忠順は、これらの軍備を整えるには10年あれば十分だと豪語します。「はじめのうちは、オランダなどから軍艦を購入するしかありませんが、早い段階で造船所を建設し、国産の船をどんどん造れるようにしたい」……忠順の狙いはそこにありました。そのために、老中・板倉勝静に懇願して、勘定奉行の要職に就くことになったのです。造船所建設の最大のネックは「資金の調達」です。忠順は、勘定奉行の権限を最大限に活かして、大幅な歳費の削減をはかり、無駄と思われる儀礼や式典なども中止するよう建言していきました。忠順の夢だった造船所建設は、ついに実現するかに見えました。ところが、世の中はそう甘くはなかったのです。

文久二年6月、薩摩藩最後の藩主・茂久(もちひさ)の父・久光が、朝廷の勅使・大原重光を800名もの薩摩藩士に護衛させるかたちで、江戸城に乗り込んできました。「公武一和を推し進めるために、朝廷派と目される一橋慶喜と松平慶永(よしなが:福井藩主)を幕政に参画せしめよ」というのが久光のねらいでした。朝廷の使者を前面に押し立てて、幕府の人事に介入することは異例中の異例でしたが、幕府はこの要求をのみ、一橋慶喜を将軍後見職、松平慶永を政事総裁職に任命しました(文久の改革)。この二人が、忠順らの造船所構想に待ったをかけたのです。理由の第一は、莫大な資金が必要となることでした。さらに当時軍艦奉行並に出世していた勝麟太郎(勝海舟)の反対意見が幕閣に受け入れられたのも、その理由の一つでした。勝の反対意見とは、

「軍艦は資金の許す範囲で西欧諸国から購入し配備するしかない。それよりも、まず軍艦を操船できる人材を確保し技能を習熟させることが最優先されるべきだ。上野介(小栗忠順)の計画はあまりにも無計画、無責任なもので完成には500年はかかるだろう」

というものでした。江戸に下向した島津久光の一行が京に帰る途中、生麦村(現・横浜市鶴見区生麦)で騎馬の英国人3名を殺傷した事件(生麦事件)で、英国政府から30万両の賠償金を請求され、幕府の財政事情がさらに苦しくなっていたこともあり、結局忠順の「大海軍構想」はあえなく却下されました。忠順にすれば、

──欧米列強が中国の次は日本だとして虎視眈々と日本侵略の機会を狙っている環境の中で、金がないからこれはできない……だから、できることから(人材育成)はじめよう……などという甘っちょろい考え方ではだめだ。いま何が必要か。その優先順位をしっかり見定めて、やらなきゃいけないことは絶対やる‼そのためには、優先順位の低いものはどんどん切っていく。そうして予算をやりくりしてでも、必要なことはやりきること。これこそが、危機に直面した指導者の取るべき行動ではないか。そしてそのために、俺は勘定奉行になったのだ──

との思いが強かったのではないでしょうか。まことに無念極まりないことでしたが、こうして、忠順の造船所建設計画第一幕は幕を閉じたのです。

このページの先頭に戻ります

攘夷問題と長州征討

将軍奪還作戦

文久2年(1862)12月、忠順は歩兵奉行を兼任することになり、幕府陸軍の改革にも乗り出します。これからの戦は、刀や槍ではなく銃や大砲が主力の武器となることはだれの目にも明らかでした。そのためには、洋式の「三兵制度」(歩兵、騎兵、砲兵に分け、機能的に組織化する制度)を取り入れる必要があります。さらには、新式の銃火器を大量に調達しなければなりません。またここでも多額の資金が必要となります。忠順が、その資金繰りに奔走していたころ、幕府は大きな問題に直面していました。第14代将軍・徳川家茂(いえもち)と皇女・和宮(かずのみや・孝明天皇の異母妹、明治天皇の叔母)との婚儀を決めるにあたって幕府が約束した攘夷の実行をどうするかという問題でした。その約束とは、

「和宮を降嫁させることと引き換えに、異国との条約はことごとく破棄し攘夷を実行すること。そしてその刻限をあきらかにすること」

というものでした。「公武一和」の実現を優先するあまり、先の老中・安藤信正が安易に約束してしまったものです。この対応には、幕府も困り果てました。一方的に条約破棄などすれば外国との関係が悪化し、戦争になるかもしれません。現在の日本の戦力では、諸外国に到底太刀打ちできません。一方、いったん朝廷と交わした約束を反故にすることは、「公武一和」の方針を破棄することになりかねません。明確な結論を出せないまま、いたずらに時は過ぎていきました。ここで、将軍後見役の慶喜が決断します。

「要するに、孝明天皇から通商条約の勅許を得られればよいのであろう。さすれば朝廷側も、過激な攘夷論など引っ込めることになろう。私が上洛してお許しを願い出る。そうして、朝廷の中に条約容認の機運が見えたところで、将軍に上洛していただければよいのではないか。」

会議に参加していた多くの人々が、この慶喜の提案に賛意を示し、将軍・家茂も慶喜に一任することを承諾しました。

年が明けて文久3年正月、慶喜は上洛しました。同時に、政事総裁職・松平慶永と老中格に出世した小笠原長行、京都守護職を拝命した会津藩主・松平容保(かたもり)も京に入りました。そして同年3月、朝廷との話し合いがいまだ決着を見ない中で、将軍・家茂も、三代将軍・家光以来の上洛を果たすため江戸を出立しました。供の者は、老中・板倉勝静以下3,000名にも上りました。

将軍上洛に先駆けて、慶喜らは朝廷工作を進めました。慶喜の作戦は、政事全般(外交も含む)については、幕府が朝廷から一任されている(政令帰一)ということを、朝廷側に再認識させることでした。関白・鷹司輔煕(すけひろ)と会談した慶喜は、

「外国との条約締結についても幕府の権限で責任をもって行うので、朝廷側はそれを黙認してほしい……それができないのであれば、政権を朝廷に返上するしかない」

と、半分脅しのような強い口調で迫ったのです。しかし、輔煕は強い口調で反論します。

「幕府への大政委任は認めるが、朝廷も国事に関しては諸藩に直接命を下すことができる(政令ニ途)と考える。よって、朝廷の意思を尊重して攘夷は必ず実行すべし」

と、念を押されてしまいました。一向にらちが明かない談判の連続に嫌気がさしたのか、慶喜はこの朝廷側の主張を受け入れてしまいました。これに腹を立てたのが松平慶永です。政事総裁職を辞して福井に引っ込んでしまいました。朝廷の権威に抗えない慶喜の弱さが露呈してしまったとしか言いようがありません。このような最悪の状況の中で、将軍・家茂一行は入京したのです。

攘夷断行を主張する朝廷側の姿勢を打ち崩すことは難しいように思われました。このままでは、攘夷実行のみならずその期限までも約束させられることになりかねません。江戸で留守を預かる忠順はじめ幕閣の面々は、ひそかに将軍を江戸に戻す作戦を練り始めました。その中心にいたのが忠順でした。江戸に駐留する歩兵、騎兵、砲兵合わせて2,000名を率いて上京し、攘夷派に圧力をかけて条約の勅許を取り付ける。そして、将軍・家茂を江戸に連れ戻すという作戦でした。この忠順らの動きは、いち早く京にいる幕閣の耳にも入ってしまいます。老中・板倉勝静や老中格の小笠原長行などは賛成の意を示しましたが、将軍・家茂の強い反対にあい、作戦は中止となりました。自力で将軍を取り戻し、失墜した幕府の権威を取り戻そうとした忠順の思いは届きませんでした。こののち、忠順はすべての職を辞する決意を固めます。

朝廷からの「攘夷断行せよ」とのプレッシャーはますます激しくなる一方で、若き将軍・家茂(当時18歳)は、心身ともに疲労困憊だったと思われます。そして、同年4月20日、ついに条約を破棄することを約束するとともに、攘夷断行の期限を5月10日とすることを宣言してしまいました。将軍・家茂はようやく解放され、いったん大坂城に入りました。この決定を受けて、一橋慶喜は急ぎ江戸にもどり、攘夷を断行するとして次のような指令を発しました。

「攘夷期限の日(5月10日)をもって異国との条約をすべて破棄すること、横浜を鎖港しイギリスが要求する賠償金の要求にも応じないこと、異人追放令を布告すること……」

などなどです。

一方、慶喜と同時に江戸にもどった老中格の小笠原長行は、慶喜の指令を無視して独自の行動をとっていきます。彼は横浜に着くやいなや、生麦事件の後始末として懸案だった英国への賠償金30万両をかき集めて、全額返済してしまいました。そして、忠順を自邸に呼び出し、驚くべき計画を打ち明けます。その計画とは、

「以前お主に手配してもらった2,000の兵をわしに預けてくれ。その幕兵を率いて上洛し、朝廷に圧力をかける。そして、なんとしても条約の勅許を取り付ける。もし、長州勢などの攘夷派が抵抗したら、これらを討つ。」

一説には、この計画は一橋慶喜の発案だともいわれます。とりあえず攘夷実行の奉答をして将軍を解放し、その後武力をもって圧力をかけ、攘夷実行を反故にして条約勅許を取り付ける手はずだったというのです。しかし、慶喜は結局何もせず、将軍後見職を辞職する意向を示して自邸に引きこもってしまいました。朝廷に刃を向けて「朝敵」となるのを恐れたのか、はたまた、はじめからその気はなかったのか、意見が分かれるところです。

5月末に江戸を出立した小笠原長行率いる幕府軍は、大坂港から上陸し京の西・山崎に陣を構えました。この知らせを聞いた京の公卿たちは、皆一様に震え上がりました。しかし、この小笠原らの行動は、将軍・家茂の許可なく行われたものでした。恐れをなした公卿たちが将軍宿所である二条城に乗り込んで抗議の声を上げたため、家茂の耳に入ることとなりました。幕府軍の中に慶喜の姿がないと確認した将軍・家茂は、「この暴挙は小笠原長行の独断によるものだとして、即時撤退命令を下しました。幕府軍は撤退せざるを得なくなり、非難を一身に浴びた小笠原長行は老中格を罷免されました。この京での顛末の知らせを聞いた忠順は、落胆の色を隠せませんでした。

──これで、幕府の権威は完全に失墜した。いまの幕府は、朝廷の了解を得なければ何事もなせないのか。これでは、朝廷を陰で操ろうとしている攘夷派どもを勢いづけるだけだ。慶喜も慶喜だ。肝心なところで日和ってしまう。いくら聡明で知恵者だろうが、頼れるリーダーの器ではない。とてもついていけない。幕府はもうダメかもしれない──

忠順には、260年続いた徳川幕府の落日の姿がはっきりと見えたのかもしれません。

長州・薩摩の変節

攘夷決行期限の5月15日を過ぎても、幕府は一向に動きを見せませんでした。小笠原長行の独断(?)により、生麦事件の賠償金30万両を英国政府に支払ったことについても、幕府として特段何ら行動を起こすでもなく、そのまま放置していました。一方、朝廷側からも抗議の声は出ず、攘夷決行の催促の声も上がりませんでした。小笠原長行率いる幕府軍が京の間近まで迫り、武力によって朝廷に圧力をかけたことが、朝廷内の公卿どもを震え上がらせ、結果的に効果を上げたことになりました。ところが、コチコチの攘夷派であった長州藩は黙ってはいませんでした。攘夷期限当日、馬関(下関)海峡を航行中のアメリカ商戦に砲撃したのです。さらに、フランスやオランダの艦船にも無通告で砲撃を加え、オランダ人6人を死傷させました。しかしその翌月、アメリカとフランスから報復攻撃を受けます。長州藩が保有する軍艦2隻を撃沈させられ、沿岸に配備していた砲台もことごとく破壊されてしまいました。それでも長州藩の攘夷行動は続きます。破壊された砲台を修復し、対岸の小倉藩領の一部までも占領して砲台を増設しました。そして、関門海峡の海峡封鎖を継続したのです。一向に攘夷の姿勢をくずさない長州藩に対して、イギリス、フランス、アメリカ、オランダの四か国連合軍は本格的な報復攻撃を仕掛けます。翌元治元年8月、17隻の連合艦隊が馬関沖に集結し、馬関にある砲台をことごとく破壊し無力化しました(下関戦争)。さすがの長州藩も、欧米列強との軍事力の差をまざまざと見せつけられ、こののち、欧米の進んだ技術を取り入れ、軍備や軍制の近代化にまい進することとなります。しかし、攘夷の姿勢を崩すことはありませんでした。この戦により四か国から請求された賠償金300万ドル(約225万両)は幕府が払うこととなります。長州藩の言い分としては、「幕府が攘夷決行を決めたのだから幕府の責任である。当方はそれに従ったまでだ」というものでした。安易に攘夷決行を宣言したツケが、幕府財政をますます苦しいものにしていきました。

一方、薩摩藩も、列強の手痛い洗礼を受けました。攘夷期限の日から二か月足らず後の7月2日、イギリスの軍艦7隻が鹿児島湾に入り、生麦事件の下手人引き渡しと藩からの謝罪を要求しました。しかし薩摩藩がこれを拒否したため戦闘が始まりました(薩英戦争)。薩英間の戦力の差は圧倒的です。薩摩側は、鹿児島湾に逗留していた数隻の艦船を失い、砲台、火薬貯蔵庫を破壊されました。また、鹿児島城下に雨あられの砲弾が浴びせられ、城下の一割の家屋が焼失したといいます。しかし、薩摩も善戦し、旗艦のユーリアラス号をはじめ複数の軍艦に損傷を与え、イギリス軍は60余名の死傷者を出しました。この戦いを通じて薩摩藩は、欧米列強との戦力差を痛感し、積極的に欧米と交易して最新鋭の武器の調達を推し進めるという方針に切り替わっていきます。また、薩摩の善戦を目の前にしたイギリスも、薩摩の実力を認め、これ以後両者は急速に接近していくことになります。

八月十八日の政変

開国容認に方針を変えた薩摩藩にとって、あくまでも純粋に攘夷を主張し続ける長州藩は煙たい存在になりました。そして、長州藩を排除する行動に出ます。まずは、京都守護を任されていた会津藩と手を結び、長州藩追い落としの計画を練ります。さらに、中川宮(昭和天皇妃の祖父)を仲間に引き入れ、孝明天皇から計画承認の勅許を得ます。文久3年(1863)8月18日未明、会津・薩摩・淀藩兵が、長州勢のすきをついて禁裏六門を封鎖し、防備を固めました。これを知った長州以外の諸藩も、遅れてなるものかと次々と御所に集結してきました。こうなると、不意を突かれた長州兵1,000余名はなすすべもありません。結局、京を追われ地元・長州に退散せざるを得ませんでした。この時、親長州で過激攘夷派だった三条実美(さねとみ)以下七名の公卿も京を追われ、ともに長州に下りました(七卿落ち)。のちに「八月十八日の政変」と呼ばれるこの事件が、不安定な京の政情をますます混乱に陥れ、攘夷派による悲惨な事件を誘発することとなります。

第一次長州征討~忠順、再び勘定奉行に

攘夷決行決断の中で、朝廷と幕府との板挟みに嫌気をさしたのか、一橋慶喜は将軍後見職を辞してしまいます。ところがその直後、孝明天皇の強い要望によって禁裏御守衛総督に就任します。朝廷の管轄の下で禁裏を守護する要職で、京都守護職をも支配下に置く立場となりました。そんな京で、大事件が立て続けに起こります。元治元年(1864)6月5日、京都三条木屋町の旅籠・池田屋に集結して京都焼き討ちの謀議を凝らしていた攘夷派浪士に対して、近藤勇以下新選組隊士が斬りこむという事件が起きました。この騒動で、宮部鼎蔵(ていぞう)・吉田稔麿(としまろ)ら急進的攘夷派が討ち取られ、二十数名の浪士が死傷しました。長州の桂小五郎は運よく逃れましたが、この事件をうけて長州藩士の怒りは頂点に達しました。翌月の7月19日、「藩主や三条実美以下七卿の冤罪を訴え、入洛の許可を求める」として、長州藩の将兵が大挙して京の町に攻め入りました。京都御所・蛤御門の攻防では、長州藩兵と会津・桑名藩兵との激しい戦いとなりましたが、乾(いぬい)門を守っていた薩摩藩兵が応援に駆け付け、長州軍は後退を余儀なくされます。結局、この戦いの首謀者である久坂玄端(くさか げんずい)、来島又兵衛(くるしま またべえ)が自刃し、長州軍はその目的を果たせず敗退しました。御所に向けて発砲するなど、長州軍の振る舞いは帝の怒りを買い、長州は「朝敵」となったのです。直ちに、孝明帝により長州征討の勅令が発せられました。

▲京都御所 蛤御門 |

▲蛤御門に残る銃弾の跡 |

この長州征討は、幕府にとっても一大事業でした。日本全国35藩から動員される兵(十数万ともいわれる)だけではなく、幕府直属の旗本・御家人も多数繰り出すことで、、兵糧、武器・弾薬などの出費は莫大なものとなり、幕府財政を揺るがしかねません。ここで、再び小栗忠順が幕政の表舞台に復帰します。8月半ば、忠順に勘定奉行・勝手方復帰の辞令が下りました。前回就任時、将軍上洛の費用や生麦事件賠償金の捻出に見せた手腕を買われたからでした。しかし、忠順は、これこそ千載一遇のチャンスととらえていました。

──政事総裁職も将軍後見職も「攘夷問題」に嫌気をさして辞任してしまった。自前の造船所建設を妨げる大きな壁はもう存在しない。今度こそ、何が何でも造船所建設を実現するのだ──

小栗忠順、一世一代の大仕事が、いま幕を開けようとしています。

このページの先頭に戻ります

横須賀製鉄所建設

第一次長州征討の結末

孝明帝の勅命を受けて幕府は、西国諸藩(35藩)を中心とした総勢15万の征長軍を編成しました。総督は尾張の元藩主・徳川慶勝、総参謀は薩摩の西郷隆盛です。元治元年(1864)11月には藩主父子のいる山口に向けて総攻撃する手はずを整えていました。ところが、長州藩が一転して幕府への恭順の意思を示したため、あっけない幕切れを迎えます。先の攘夷行動の報復として四か国連合艦隊から壊滅的な砲撃を受けていた長州藩にとっては、征長軍に抗うすべはありませんでした。参謀の西郷を通じて和議を申し入れ、総督の慶勝がこれを受け入れました。結局、藩主・毛利敬親(たかちか)父子が朝廷に伏罪書を差し出し、さらに三家老の切腹、四参謀の斬首をもって、長州藩は許されることとなりました。当時としては、かなり軽い罰と言わざるを得ません。征長軍は軍務を解き毛利父子は山口から萩城に移って謹慎することになりました。

私たちはその後の歴史の結末を知っていますから、幕府がなんてまずい処置をしてしまったのかと思ってしまいます。この際、長州藩を徹底的にたたいて立ち直れないほど痛めつけていれば、その後の幕末の歴史は大きく変わったことでしょう。しかし、当時の人々にとっては、まさか、あの「犬猿の仲」の薩長が盟約を結び、倒幕の目的のために手を携えることなど予想すら出来なかったのかもしれません。それでも西郷だけは、その可能性をも視野に入れていたとする説があります。だからこそ、自ら進んで和睦交渉に奔走したのではないか……。いずれにしても、長州征討が中途半端な形で終わったことによって、用意していた莫大な戦費の一部が手元に残り、火の車だった幕府財政の助けになったことも事実です。

造船所建設計画スタート

忠順にとって、長年の夢を実現するチャンスが巡ってきました。忠順の造船所建設に難色を示していた政事総裁職(松平慶永)も将軍後見職(一橋慶喜)もすでに辞任しています。また、忠順の「大海軍構想」に猛反対をしていた勝海舟も、神戸に開いた私塾に脱藩浪士を抱えていたことなどがとがめられて、軍艦奉行を罷免されました(この年の11月)。表立って反対する者がいなくなったことから、忠順は造船所建設に向けた準備作業を本格的にスタートさせました。まずは、造船所建設の技術支援をどの国に依頼するかを決めなければなりません。アメリカといいたいところですが、当時アメリカは南北戦争の真っただ中で、そんな余裕はありませんでした。イギリスは、清国における暴虐ぶりを見ても信用おけません。ロシアも、対馬事件に見るように油断ならない相手です。長年友好国だったオランダは国力が衰え、とても頼れる存在ではありませんでした。結局、消去法でフランスが残り、技術支援の交渉をすることにしました。この時、忠順の右腕としてフランスとの交渉に尽力したのが、栗本鋤雲(じょうん:通称・瀬兵衛)です。

瀬兵衛は、御典医の家に生まれ、忠順より5歳年長です。21歳で昌平坂学問所に入校したころは、小栗家の屋敷に寝泊まりしていました。このころから忠順と瀬兵衛は兄弟のように仲が良かったといいます。その後奥医師(将軍とその家族を診療する医師)の家系である栗本家の家督を継ぎ、奥医師となりました。37歳の時、築地の軍艦操練所に係留されていたオランダ製の蒸気軍艦(日本名:観光丸)の「艦内見学及び操船研修を志す者」という募集を見た瀬兵衛は、向学の為と思い応募しました。しかし、そのことが上役にばれ蝦夷地(箱館)に左遷させられてしまいます。「将軍家の医事に携わるものが、西洋にかぶれて洋艦に乗船するとは言語道断である」ということでおとがめを受けたのでした。箱館に赴任した瀬兵衛は、医師の仕事を行うかたわら、蝦夷地の開拓にも取り組みました。薬園を開いて薬草栽培に精を出し、松・杉・桑などの苗を育てては官林・海岸などに植林することを奨励しました。また、原野を切り開いて牧場を造成し、牛の放牧などの畜産業を振興しました。さらに、樺太や南千島に渡り、実地調査も行いました。箱館滞在中瀬兵衛は、フランス人宣教師のメルメ・ヵションと知り合います。彼らはお互い打ち解けあい、瀬兵衛はヵションに日本語を、ヵションは瀬兵衛にフランス語を教えあいました。この二人の出会いが、造船所建設における日仏協力の大きな推進力となるのです。

▲栗本鋤雲胸像 (東善寺境内) |

▲箱館奉行所 (北海道 函館市) |

箱館での仕事ぶりが認められ、栗本瀬兵衛は6年ぶりに江戸にもどり、昌平坂学問所頭取、さらには目付に登用されました。これを聞いた忠順は、すぐさま瀬兵衛を訪ね、造船所建設の計画を打ち明け協力を願い出ました。しかし、あまりにも壮大な計画に、瀬兵衛はためらいをみせ、

「莫大な費用を要する事業です。いったん決定して、相手国(フランス)に技術委託をしてしまえば、もう後戻りはできませんよ」

と、忠告します。しかし、忠順はさらに主張します。

「現在の幕府財政は確かに火の車だ。だからこそ、優先順位を決めて、本当に必要なものに投資すべきなのだ。それ以外の無駄なものは、徹底的に削減すればいい。そのために、俺は勘定奉行になったのだ」

そして、こう言い放ちます。

「これ(造船所)が出来上がれば、いずれ売り出す(政権を委譲する)ときでも、“土蔵付きの売家”の栄誉は残ることになる」

忠順にしてみれば、

──造船所建設は、幕府のためというよりは、将来の日本の国防を確かなものにするための必要不可欠なものだ。現状を鑑みれば、徳川幕府の威信は低下しつつあり、もしかしたら新しい政府にとって代わられることがあるかもしれない。その時でも、日本という国は存在し続ける。その日本の民の生命・財産を守るためにも、この造船所(土蔵)は完成させなければならない──

という思いで発した言葉だったのではないでしょうか。この忠順の熱意に心を動かされた瀬兵衛は協力を誓います。まずは、フランスとの交渉です。このときのフランス公使は、この年(元治元年<1864>)の4月に着任したばかりのレオン・ロッシュです。そしてロッシュの下で通訳として働いていたのが、瀬兵衛の旧知の友、ヵションでした。

忠順らは、まず、佐賀藩から幕府に献納された造船用の機械類を利用することを考えました。佐賀藩が、自前の造船所建設のためにオランダから購入したものですが、それを使いこなす技術者の手当てができず、また保管のための経費もかさむことから幕府に譲り渡したものです。忠順らは、フランスから技術協力を取り付けるために、フランス公使に面会を申し出ました。フランス公使・ロッシュは、50代半ばで、頬から顎にかけて黒々とした髭を蓄え、威厳の中にも優しく人懐っこそうな雰囲気を漂わせた人物でした。ロッシュは、日本側の造船所建設計画に熱心に耳を傾け、協力することを約束してくれました。まずは、上海で休暇中のジンソライ大尉を日本に呼び寄せ、幕府が持っている機械類を検分させました。その結果ば、

「これらの機械では、小規模な工作は可能だが、大型の造船は無理です。しかし、小規模でも修理工場として使えば大いに役立つはずです」

ということでした。忠順らは、とりあえずその小規模造船所を横浜に造ることを決め、さらに本格的な造船所を建設する計画を練り直すことにしました。ロッシュも、その際は造船技術に長けた専門家を派遣することを約束してくれました。しかし、この事業には莫大な出費が必要です。忠順らは、この造船所建設計画を幕閣に提案し、説得工作を粘り強く続けました。そしてついに、元治元年(1864)11月10日、三老中(水野和泉守忠精、阿部豊後守正外、諏訪因幡守忠誠)の合意を取り付け、造船所建設計画は承認されました。忠順の長年の夢が、いよいよ現実のものとなって始動したのです。

横須賀製鉄所建設

本格的な造船所建設の認可が下りた直後、忠順は、勝海舟が罷免されて欠員となっていた軍艦奉行に任命されました。これで、名実ともに造船所建設計画を統括する責任者になりました。まずは、建設場所を決めなければなりません。忠順は、あらかじめ小野友五郎(咸臨丸で共に米国に渡った技術者。忠順の造船所建設計画に賛同しその実現に向けて奔走した同志)らに、候補地を探すよう命じていました。その候補地を確定するため、忠順は幕艦・順動丸(しゅんどうまる:イギリス製蒸気艦)に乗り込み、江戸湾周辺を視察しました。これには小野友五郎ら幕府の役人だけではなく、フランス公使・ロッシュやジンソライの上司であるショウライス大佐も同船しました。いくつかの候補地の中で、フランス人たちが最適地として評価したのが横須賀でした。フランス第一の軍港・ツーロンによく似ているというのが、その理由です。まず、三方を小高い丘に囲まれた天然の要害だということ、湾の形がよく水深も15m以上あること、土質がローム層の粘土質でドック建造に最適だということでした。参加者全員から異論はでず、建設地は横須賀に決定しました。この地に、造船、船舶補修用のドックのみならず、船を造るために必要なあらゆる部品(エンジンやポイラー、パイプやねじ・歯車などの金属部品、木工製品や帆・ロープなど)を自前で製造できる総合工場が建設されることとなりました。ということで名前も造船所ではなく「横須賀製鉄所」と呼ぶこととしました。

▲横須賀港 |

▲現在の横須賀造船所ドック 右:第一ドック 左:第二ドック |

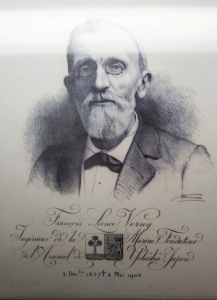

次は、一連の工事を信頼して任せることができる技師の選定です。フランス側からは、現在上海で砲艦の建造に携わっているフランソワ・レオンス・ヴェルニーが紹介されました。上海での仕事はもう終わるので、年明けには来日できるとのことでした。翌元治2年(1865)正月5日、ヴェルニーが横浜にやってきました。当時はまだ27歳、エリートが集まるエコール・ポリテクニック(理工科大学)を優秀な成績で卒業して海軍大技師として働いていました。初対面でヴェルニーを見た忠順は、未だ童顔の残るこの青年が果たしてこれほどの大事業を切り盛りしていけるものかと、少し不安になりました。ところがどっこい、それは全くの杞憂に過ぎませんでした。来日してすぐに、ヴェルニーは精力的に働き始めます。横須賀を視察して現地の測量を行い、3日後には工場のレイアウト図面を書き上げてしまいました。それによれば、用地の敷地面積は5万5千坪で、造船(船舶修復)所が3か所、金属部品工場、製鋼工場、武器蔵などがバランス良く配置されていました。これを見た忠順は、ヴェルニーの仕事の迅速さとその完成度に感心し、このフランス人ならば、安心して任せることができると確信しました。ヴェルニーの試算では、工事期間は4年で総工費は240万ドルになるということでした。240万ドルといえば、当時のレートで180万両ほどです。忠順らが予想していた金額(200~300万両)よりはだいぶ安い見積額でした。

▲ヴェルニー自画像 (ヴェルニー記念館所蔵) |

▲ヴェルニー胸像 (ヴェルニー公園) |

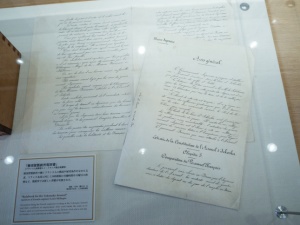

横須賀製鉄所の建設に向けた日仏両国間の打ち合わせはとんとん拍子に進み、製鉄所建設にかかわる様々な取り決めをまとめた「横須賀製鉄所起立原案」が作成されました。そこには、製鉄所建設の施工方法や事務的な規約・規律などに加えて、日仏間の交易に関する取り決めも記載されていました。当時フランスでは、疫病によるカイコの大量死が発生し、生糸の生産が全くできなくなっていました。そこで良質な日本産の生糸を優先的にフランスに輸出してくれるよう、日本側に要望していました。フランス側が、二つ返事で日本に技術協力した背景には、そういう事情があったのです。日本側としても、フランスの要求には誠意を持って対応すると約束していました。しかし、このことが後にイギリスはじめ各国の反発を招くことになるのですが……。いずれにせよ、横須賀製鉄所建設計画は大きく前進し、元治2年(1864)正月29日には、「製鉄所約定書」が日仏間で調印され、正式に造船所建設がスタートすることとなりました。

▲横須賀製鉄所規則書 (よこすか近代遺産ミュージアム所蔵) |

横須賀製鉄所建設が本格的にスタートした時点で、忠順は、勘定奉行および先年の12月に就任したばかりの軍艦奉行を辞職しました。国内では、異国との共同プロジェクトに突き進んだ幕府に対して、攘夷論者をはじめとして猛反発がありました。また海外では特にイギリスが、このようなビッグプロジェクトに対してイギリスが全く蚊帳の外に置かれたことに対して猛抗議をしていました。忠順は、それらの批判を一身に浴びて、責任を取る形で辞めざるを得なかったのです……というのが定説です。しかし、忠順のやるべき仕事はこれで終わりではありません。

──「横須賀製鉄所」建設計画は本格的にスタートし、海軍力増強のための基盤はできつつある。しかし、国内情勢を見れば、長州征討で一時おとなしくなったとみられた長州藩において、高杉晋作らが実権を握り、武士・庶民の混成部隊である奇兵隊なる組織を立ち上げ、倒幕の意思を鮮明にしている。薩摩藩は薩摩藩で、薩英戦争相手国のイギリスと積極的に外交関係を結び、最新鋭武器を購入して軍備増強をはかるなど、不気味な存在になりつつある。これらに対抗するために、幕府軍も最新鋭装備を整え近代化をはかる必要がある。2年ほど前、俺(忠順)は歩兵奉行となって軍制改革に取り組んだ。洋式の「三兵制度」(歩兵、騎兵、砲兵の三部門に分けて組織化する)を取り入れ、新式の銃火器を大量に調達し、刀や槍の時代ではないことを徹底しようとした。しかし、この改革はちっとも進んでいない。このままでは薩摩・長州に太刀打ちできなくなる。幕府軍の近代化(特に陸軍)は、喫緊の課題だ‼もう一つ、日本経済の再生にも取り組まなければならない。せっかく開国して、諸外国との交易が盛んになったのに、現状は、大手外国資本に交易の利をほとんど奪われている。これを打破するためには、日本の商人を結集・組織化して、外国にあるようなコンペニー(株式会社)を立ち上げ、外国資本に対抗できる大きな組織(商社)を作る必要がある。そうすれば、交易の利を日本にひき戻すことができる。そして、そのコンペニーから得られる莫大な利益を元手にして、鉄道敷設や郵便制度、ガス灯の普及などを推進していくのだ。──

すでに忠順は、次の目標に向かって、再始動していたのです。

横須賀製鉄所建設のその後ですが、忠順は新設された製鉄所建設委員(御用掛)には名を連ねていて、機会あるごとにアドバイスをしたりして、建設計画が滞らないよう裏で支えていました。横須賀製鉄所建設計画は、幕末の争乱により一時中断しましたが、その後、明治新政府に引き継がれ、明治四年(1871)には第一号ドックが完成しました。しかし、横須賀製鉄所建設を最も熱望していた小栗忠順は、戊辰戦争の最中に新政府軍の手にかかり殺害され、完成した造船所の姿を見ることはかないませんでした。一方ヴェルニーは、製鉄所の完成後、それらが順調に稼働するのを見届けて、明治9年(1876)3月、12年間滞在した日本を離れ、母国フランスへと帰国の途に就きました。

このページの先頭に戻ります

軍制改革と兵庫商社

軍制改革

要職から退いて身軽になった忠順でしたが、幕府の行く末を案じる気持ちはいささかも変わりありませんでした。特に、薩長両藩が不穏な動きを見せる中、なかなか進まない幕府の軍制改革にやきもきしていました。思えば2年ちょっと前、忠順が歩兵奉行だった時に導入した洋式の三兵制度は形骸化し、騎兵、砲兵、歩兵それぞれがバラバラで、一つの目的に向かって機能的に動く組織体とはなっていませんでした。事ここに至っては、三兵制度が確立している諸外国から指導教官を招き、軍の再編と再教育をはかるしかない……そう思い立った忠順は、外事担当の目付だった栗本瀬兵衛に相談を持ち掛けます。そして、当時世界最強の陸軍を持つといわれたフランスから指導教官を招聘することを思い立ちます。これを受けて瀬兵衛は、フランス公使館を訪ね、ロッシュ公使にフランス人軍事指導教官の派遣を要請しました。ロッシュは二つ返事で快諾し、最高の人選をして日本に送り込むことを約束してくれました。この話は、幕府の陸海軍総奉行を兼務していた老中・松前崇広(たかひろ)に伝えられ、その後幕義にかけられて正式に決定されました。

こうなると、指導を受ける日本側にもフランス語が理解できて話せる人材が必要となります。それは、横須賀製鉄所建設においても同様です。そこで忠順らは、フランス語を学ぶ専門学校を設立することにしました。忠順は、私財をなげうって横浜の開港所近くに学校を建設しました。教師については、瀬兵衛の旧知の友であるヵションに頼んで探してもらうことにしました。そして、元治2年3月6日、横浜仏国語学伝習所が開校されました。校長にはヵションが就任し、ほかに5人のフランス人が教員として採用されました。修業期間は1年半と短く、フランス語のみならず地理や世界史、数学や幾何学なども教科に組み込まれ、かなりの詰め込み授業だったと思われます。この学校には、忠順の養嫡子・又一、瀬兵衛の長男・貞次郎など、幕臣の子20人ほどが入学しました。卒業生には、のちに『和仏辞書』を著した田中弘義、明治陸軍の創設に尽力した田島応親(まさちか)、西洋簿記の導入に力を注いだ稲垣喜多造、鹿鳴館館長の吉田要作など、明治期に活躍した多くの人物が輩出しました。

第二次長州征討

要職を辞して無職となっていた忠順は、意外にも早く復職することになりました。このころ幕府は、長州藩の不穏な動きに神経をとがらせていました。高杉晋作ら正義派(討幕派)が実権を握り、藩主・毛利敬親を擁して幕府に無断で萩城から山口城に政庁を移し、軍備拡張をはかっていました。前回(第一次長州征討)降伏時の誓約違反は目に余るものがあります。そこで、慶応と改元された4月はじめ、幕府は再度の長州征討を決断しました。ということで、長州遠征にかかる莫大な費用をねん出する必要に迫られ、小栗忠順に勘定奉行勝手方の辞令が下されたのです(5月‘)。忠順にとっても、必死にならざるを得ませんでした。ただでさえ、横須賀製鉄所建設に莫大な投資をすることに反対の意見が多い中で、長州征討に金がかかるのなら、製鉄所のほうは延期もしくは中止せよ……という意見が出かねない状況でした。忠順は、長州征討も製鉄所建設も遅滞なく遂行できるよう必死に金策に駆け回りました。

一向に反省の色を見せない長州藩に業を煮やした幕府は、尾張藩前藩主・徳川茂徳を先手総督、紀州藩主・徳川茂承(もちつぐ)を副総督に任命し、長州征討先遣隊を組織しました。そして慶応玩年閏5月16日、将軍家茂が自らその先遣隊を率いて江戸を出立し、同月26日大坂城に入りました。この情報をキャッチした長州藩は、岩国領主・吉川経幹(つねまさ)、広島藩元藩主・徳川慶勝の仲介により幕府に嘆願書を提出するのですが、一方、幕府からの大坂城登城命令には、病気などと称してのらりくらりと時間稼ぎをしていました。このままでは幕府軍の士気にも影響すると考えた一橋慶喜は、家茂に京への上洛を促し、長州再征の勅許を得るよう求めます。最終的に長州再征の勅許は下ったのですが、このタイミングで、幕府の長州征討を妨害するような事件が勃発します。英仏米蘭四か国の艦隊(9隻)が、突如として大坂湾に侵入し、兵庫の開港を要求して威嚇行動に出たのです。

大老・井伊の時代に各国と結んだ通商条約では、横浜、長崎のほかに兵庫、新潟も開港する約束でした。しかし、朝廷からの条約勅許が下りない中、幕府は朝廷の意向をふまえて兵庫、新潟の開港を延期するよう各国に打診し、了承を取り付けていました。ところが、赴任したばかりで実績を上げることに焦っていた英国公使ハリー・パークスが、強硬に兵庫開港を主張し、他の3か国を巻き込んで行動をおこしたのです。パークスは、10日以内に回答しなければ、淀川を下って直接京の帝と交渉すると脅してきました。京にいた将軍・家茂、松前崇広と阿部正外の二人の老中は、急ぎ大坂城にもどり協議をしました。松前と阿部は、

長州征討の準備が整いつつあり勅許もおりている状況のなか、兵庫開港の問題で長州遠征が先延ばしになることは避けたいとして、重い決断をします。

「われら老中の責任で、兵庫開港を四か国に約束する」

これを聞いた一橋慶喜は烈火のごとく怒ります。

「帝の勅許も得ずに、またしても独断で事を進めるのか‼」

これに勢いを得たのか、朝廷内でもニ老中に対する批判が相次ぎ、ついには関白名で両名の罷免を命ずる書状が大坂城に届けられるという事態となりました。これに対して今度は、将軍・家茂が激怒します。幕府の人事に朝廷が介入することに反発し、また、禁裏守衛総督の名のもとに公卿どもを煽り立てたのではないかと、慶喜に対しても疑念を覚えたからでした。将軍・家茂は、将軍職を辞任すると言い出しました。これにはさすがの慶喜も慌てました。いま将軍・家茂が辞任するとなれば、次期将軍は自分に白羽の矢が当てられるかもしれない。いまはその時期ではないと考えた慶喜は、朝議の開催を求め、一転してその主張を翻します。

「条約勅許がなされなければ、四か国は大坂に上陸し、すぐにでも京に攻め入るでしょう。もはや、条約勅許と兵庫開港は避けて通れないのです。」

慶喜は必死になって朝臣たちを説得し、ついに孝明帝の条約勅許を引き出すことに成功しました……と同時に兵庫開港も認められたのです(10月5日)。まさに“瓢箪から駒”のような出来事でした。これにより、大坂湾に停泊していた四か国の艦隊は湾外に去っていきました。

▲大坂城天守 |

▲大坂城 桜門 門の向こうに大坂城天守を臨むことができます |

この四か国艦隊の大坂湾侵入事件については、薩摩の西郷隆盛が一枚かんでいたという説があります。当時薩摩藩は、英国商人・グラバーから大量の武器・弾薬を購入して、ひそかに軍備増強をはかっていました。さらに、新任公使のパークスの通訳をしていたアーネスト・サトーは西郷とかなり親しい間柄でした。その西郷が、条約の勅許と兵庫開港を幕府に要求したらどうかとパークスの耳元に囁いたというのです。一方で、朝廷に対しては、勅許は認めるべきではなく、京に近い兵庫の開港など言語道断ですと進言していたといいます。目的は、幕府を困らせ混乱させると共に、長州征討を遅らせ、長州に防戦準備の時間的余裕を与えるためだったとされます。実際、薩長の関係改善をはかろうとする動きは、すでに水面下で進んでいました。

この年の閏5月、土佐脱藩浪士・中岡慎太郎や坂本龍馬の斡旋で、薩摩の西郷隆盛と長州の桂小五郎(後の木戸孝允)との会談を下関で決行するという計画が秘かに進められていました。下関で待つ桂に対して、西郷は薩摩から蒸気船・胡蝶丸に乗って上京する途中で下関に立ち寄り、二人の会談が行われる手はずでした。しかし、胡蝶丸は下関には立ち寄らず、この計画は成功しませんでした。そこで、幕府を倒して新しい政権をつくるためには、薩摩と長州の協力関係構築が不可欠だと考えていた龍馬らは、薩長の溝を修復するための秘策を考えます。当時長州藩は、その過激な攘夷行動の結果、諸外国との関係が悪化していました。そのため、新式の武器を外国から購入する手立てがありませんでした。そこで龍馬は、薩摩藩が国から購入した小銃一万丁を長州藩に横流しすることを考え、これを実行しました。薩摩と手を組むことにより、長州にも大きな利益があることを実感させるためでした。このような努力の甲斐があって、薩長の関係は少しずつ改善していきます。よって、長州藩に戦争準備のための時間的余裕を与えるために西郷が画策したという話は、ありえないことではないでしょう。そして、年が明けて(慶応二年<1866>)正月21日、坂本龍馬と中岡慎太郎の仲介で薩長は盟約を結び、倒幕のために互いに協力することを約束しました。こののち、長州藩は、薩摩経由でイギリスから大量の武器を購入し、軍備を整えました。幕府がなかなか長州征討に踏み切れずモタモタしている間に、長州藩は、幕府軍と対等に戦えるほどの軍備を整えていったのです。

四か国連合艦隊が大坂湾を去った後も、幕府は長州再征に踏み切れませんでした。幕府としては、約束不履行の罰として長州藩に処分を課すことで、事態を収拾する腹積もりがあったようです。その処分とは、「領地を10万石削減、藩主は蟄居、世子は永蟄居、家督はしかるべき人物に相続させ、三家老の家名は永世断絶」というものでした。しかし、長州藩は大坂城への召還命令にすら応じようとはしません。さらに幕府にとって衝撃的な情報がもたらされました。慶応二年(1866)4月14日、薩摩の大久保利通が老中・板倉勝静(かつきよ)へ、「薩摩藩は出兵を拒否する」という建白書を提出したのです。追い詰められた格好の幕府でしたが、威信をつなぎとめるためにも長州再征に踏み切る決断をしました。かくして、同年6月7日、戦いの火蓋が切って落とされたのです。

緒戦は、幕府軍が周防大島(すおうおおしま:現・山口県南東部、瀬戸内海に浮かぶ島)を攻め落とすなど優勢でしたが、その後長州軍に押し戻され、四か所の攻略地点(大島口、広島に接する芸州口、島根に接する石州口、関門海峡を望む小倉口)いずれでも攻めあぐね、戦いは長州軍優位で推移しました。長州軍が薩摩を通じて手にいれた最新式の武器が効力を発揮した形です。1年前、忠順らが急遽フランスから軍人教官を招いて幕府陸軍の近代化をはかろうとましたが、この戦いにはとても間に合いませんでした。さらに、幕府軍にとって不幸な出来事が起こります。7月20日、将軍家茂が大阪城内で急死(病死・享年21歳)したのです。急遽徳川宗家を継いだ慶喜は、「大討込」と称して反撃攻勢を将兵に指示しますが、小倉口での幕府軍敗退の報を聞いて戦意を喪失し、朝廷に休戦の勅命を発してもらうよう働きかけました。結局、休戦は成立したのですが、大軍を擁して行った長州征討が失敗に終わったことは、幕府の権威を完全に失墜させ、こののち、薩長を中心とした倒幕の動きがますます加速することになります。

徳川慶喜将軍になる

徳川宗家を継いだものの将軍就任は拒否していた慶喜でしたが、、老中・板倉勝静や小笠原長行らの再三の説得に押し切られ、慶応2年(1866)12月5日、ようやく将軍宣下を受けることとなりました。このころの慶喜は、開国派を標榜して特にフランスとの友好関係を重視していきます。さらに、長州征討失敗の反省から、幕軍の強化と近代化をはかる必要性を痛感し、その体制整備を急ぐよう指示します。その直後、幕末期、21年の長きにわたって在位していた孝明天皇が崩御しました。死因は病死とされますが、死の直前の苦しみようが「ヒ素中毒」のようだったとして、毒殺されたのではないかという風聞が立ちました。孝明帝は外国嫌いではありましたが、徳川幕府には信頼を寄せていて慶喜とも良好な関係を保っていました。そのため、毒殺の首謀者は反幕派の公家・岩倉具視ではないかと疑われましたが、確たる証拠が出ないままうやむやになってしまいます。新帝には、16歳の睦仁親王(明治天皇)が即位しました。

慶喜が将軍に即位した翌月、慶応3年(1867)正月13日、忠順待望のフランス軍事顧問団が来日しました。忠順らが幕府陸軍の近代化をはかるために要請してから実に2年の月日が流れていました。顧問団の団長シャルル・シャノアールをはじめとしてブリュネ中尉ら5名の士官と10名の下士官で構成された教官団です。来日翌日から、横浜に造られた仮設の練兵場で調練が開始されました。その後、訓練場は江戸の講武所に移され、本格的な軍事訓練が開始されました。幕府にはもう時間的余裕はありません。一日でも早く、実戦に投入できる陸戦部隊を養成する必要がありました。

兵庫商社設立に向けて

この年の3月、大坂城大広間で新将軍への謁見の儀が行われました。英仏米蘭四か国の公使や総領事の前で慶喜は実に堂々と振る舞い、各国の評判も良好でした。この席で慶喜は、思い切った発言をします。

「まもなく兵庫は開港します。また、江戸、大坂の開市にも踏み切ります」

これを聞いた薩摩など諸藩からは、

「またしても幕府は、帝の勅許も得ずに勝手に事を決めた」

との抗議の声が上がりました。攘夷派からは幾多の妨害工作がありましたが、慶喜はひるみません。自ら朝廷に乗り込んで兵庫開港の約定を取り付けてしまいました。まさに電光石火の早業です。兵庫開港の期日は、半年後の12月と定められました。忠順は、かねてより温めていた兵庫商社の設立計画を実行に移すべく奔走します

忠順は、日本から外国に輸出する生産品は、すべてこの兵庫商社を通して流通させようと考えました。外国商人を介さないことにより、安く買いたたかれることなく適正価格で交易ができる仕組みを作ろうとしたのです。また、収益の一部を幕府にも還元されるようにすれば、幕府財政の立て直しもはかれることになります。そうすれば、鉄道敷設、ガス灯設置、通信・郵便制度構築などのインフラ整備を推進することも可能になるのです。この兵庫商社は、扱う商品も多岐にわたり、現在の日本の総合商社の原型となったといわれます。あの坂本龍馬が「海援隊」を組織したのも、この兵庫商社に対抗しようとしたからだといわれています。

この年の6月、忠順は大坂の豪商20名に新商社への出資を促し、全員から約束を取り付けました。この20名を役員とし、その中から3名の頭取と6名の肝煎り(きもいり:支配役、世話役)を選任しました。出資総額は100万両とし、利益は出資額に応じて還元(配当)することとしました。さらには、出資者の便をはかるために金札の発行も決めました。百両から一分まで6種類で、総計10万両の金札です。将来的には、武士でも町人・農民でも、蓄えのあるものはだれでも加入できるようにすることも決めました。兵庫商社設立の準備は着々と進み、この年末には正式に発足するはずでした。これにより多くの商人が潤うことになり、幕府にも莫大な収入が見込めて財政再建への大きな足掛かりとなるはずでした。そして、忠順の夢だった鉄道の敷設、ガス灯の普及、書信館(郵便局)の新設などのインフラ整備も可能になるはずでした。しかし、この年の10月、天下を揺るがす大政変が起きてしまいます。このため、兵庫商社設立計画も頓挫を余儀なくされてしまいました。

大政奉還~慶喜の巻き返し

慶応3年(1867)10月14日、第15代将軍徳川慶喜は、朝廷から委任された大政を奉還する上表文を朝廷に提出し、翌日、慶喜も参加した朝議において正式に受理されました。さらにその10日後、征夷大将軍の辞職についても朝廷に申し出、260年以上続いた徳川幕藩体制は終焉を迎えました。このような思い切った行動に出た慶喜の狙いは、薩摩を中心とした討幕派の機先を制して、その後の新体制への移行に際して主導権を握るためだったといわれます。つまり、今の朝廷には政務を遂行する意欲も能力もないとみて、朝廷のもとにつくられるであろう新政府においては、自分(慶喜)が主導権を握れると考えていたということです。実際慶喜は、大政奉還上表の前日、幕臣の西周(にし あまね)に対して、イギリスの議院制度をベースにした新しい日本型政治制度について意見を求めています。翌月西周が提出した意見書には、徳川家中心の具体的な政権構想が描かれていました。その内容とは、

- 基本的には三権分立制を取り入れ、行政権を公府、立法権を各藩大名らによって構成される議政院(上院・下院、二院制)に与える。また司法権は暫定的に公府がもつ

- 天皇は象徴的存在とする

- 公府の元首は徳川家当主が就任し、上院議長を兼ね下院の解散権をもつ

- 軍は、将来的(数年後)には中央に統一し一元化する

などというものでした。

▲二条城 慶応3年10月13日、二条城二の丸大広間に集められた40藩50人の重臣たちに対して。幕府より大政奉還の方針が正式に伝えられました |

▲二条城 唐門 |

一方、薩摩を中心とした討幕派の動きはどうだったのでしょうか。薩摩藩は、はじめから倒幕を目指したわけではありませんでした。幕臣や譜代主導の従来型の政治を改め、広く優秀な人材を求め、様々な意見を取り入れる仕組み(公議政体論)を採用することにより、この国難に立ち向かうべきだと考えていました。その実現のために薩摩藩は動きます。藩主の父(岳父)島津久光、前福井藩主・松平慶永、前土佐藩主・山内容堂、前宇和島藩主・伊達宗城の四氏で構成される四候会議を立ち上げました。ここでは、国の将来にかかわる重要政策について審議し、幕府の政策決定に強い影響力を行使するという狙いがありました。慶応3年(1867)5月、朝廷人事や兵庫開港問題、長州処分問題を審議するため、京都で四候会議が開かれました。薩摩藩は、これを機に政治の主導権を幕府から雄藩連合に移そうと画策していたのです。しかし結果は、慶喜の政治力に圧倒される形で会議の主導権を握られてしまいました。議奏(ぎそう)の人事は親幕派に握られてしまい、薩摩藩が朝廷を巻き込んで反対していた兵庫開港についても帝の勅許を得ることに成功するなど、慶喜の意のままに会議は進行していったのです。この失敗を受けて、薩摩藩は武力による倒幕へと路線を変えていきます。

倒幕の意思を固めた薩摩藩首脳らは、討幕派の一致結束をはかるためとして、岩倉具視と結託して「倒幕の密勅降下」を得るべく動きます。その結果、密勅は同年10月14日に下されました。しかし、この日は慶喜が大政奉還の上表を行った日であり、倒すべき政権はすでになく、倒幕の密勅はその名目を失うこととなりました。慶喜の機先を制した一手に討幕派がほんろうされた形です。なお、この密勅は天皇の裁可のしるしが記入されていないなど、偽勅の疑いが濃厚だといわれています。

大政奉還によって、倒幕の動きを封じられた薩摩藩は、さらに過激な行動に移ります。大政奉還したとはいえ、いまだに影響力を持ち続ける将軍・慶喜の政治力をそぐためには、摂政・二条斉敬(なりゆき)をはじめとする親徳川派を朝廷から一掃し、明治天皇を中心とした新体制(慶喜抜きの)を構築しなめればなりません。そのため、薩摩藩首脳と岩倉具視は、武力を背景とした政変を起こすことを決断します。慶応3年(1867)12月9日朝、御所では長州問題(長州藩主父子の官位復旧と三条実美ら五卿の赦免について)を審議するため徹夜で朝議が行われていました。その朝議が終了し全員が退出した直後、待機しいた薩摩・土佐・安芸・尾張・越前の五藩の兵が御所の九門を封鎖し、親幕派の公卿の参内を厳しく制限したのです。この混乱の中で、岩倉具視ら討幕派の公卿は天皇のご列席を仰ぎ、「王政復古の大号令」を発し、新政府樹立を高らかに宣言しました。その内容とは、

- 徳川慶喜の将軍職辞職を正式に承認し幕府を廃止する

- 京都守護職、京都所司代を廃止

- 摂政、関白を廃止

- 新たに総裁、議定、参与の三職を設ける

などでした。なお、総裁には有栖川宮熾仁親王(たるひとしんのう:将軍・家茂の御台所・和宮の元婚約者)、議定には、5人の公卿と島津久光、松平春嶽、山内容堂など5人の前藩主や藩主の父が、参与には岩倉具視、後藤象二郎、西郷隆盛、大久保利通など20名が選出されました。注目すべきはこのメンバーの中に慶喜の名が見当たらないことです。このことが、後々争いの種となります。

新政府は、発足当日の夜、天皇隣席のもと御所内の小御所(こごしょ)で三職会議を開催しました(小御所会議)。岩倉や薩摩藩首脳らは、この会議の中で徳川慶喜の内大臣解任と徳川家の所領没収(辞官納地)を決定するべく画策します。しかし、土佐藩前藩主・山内容堂ら公議政体派は、この会議に慶喜が参加していないことに抗議し、慶喜を議長とする諸侯会議の実現を強く主張しました。会議は紛糾しましたが、結局は岩倉らの主張が通り、慶喜の辞官と徳川家の所領を400万石から半減することが決定しました。そのころ慶喜は、薩長の兵らに京を追われた会津・桑名の藩兵や旗本を率いて大坂城に入っていました。そこへ、「辞官・納地」の情報が飛び込んできたのです。大坂城内は、大騒ぎになりました。特に、小御所会議を首謀した薩摩への怒りは激しいものでした。

「もうこうなったら、薩賊を討つべし」

の声が上がり、一触即発の状態になりました。遅れてこの情報が伝わった江戸城でも、幕吏から旗本・御家人に至るまで、薩摩ら討幕派による徳川家への仕打ちに怒りの声が沸き上がりました。もはや、「薩摩討つべし」の声は止めようもありません。ひそかに江戸を抜け出して上方に向かう旗本が続出しました。ついには、老中格兼陸軍総裁・松平乗謨(のりかた)と同海軍総裁・稲葉正巳、さらには陸軍奉行並・藤沢次謙(つぐよし)までもが幕艦に乗り込み、歩兵・騎兵・砲兵の三兵を率いて上方に出陣することとなりました。忠順も、勘定奉行として莫大な戦費をねん出するため東奔西走する毎日でした。

一方京では、岩倉ら倒幕派と山内容堂をはじめとする公議政体派との確執は深まる一方で、土佐藩に同調する肥後藩、筑前藩、阿波藩などは、御所からの薩摩長州両藩の軍隊引き上げを要求するほどでした。この状況を重く見た岩倉や薩摩藩は、慶喜の辞官を撤回し議定に任命することを提案します(9月13日)。さらに、小御所会議で決定された辞官納地は有名無実化されることとなりました。これを受けて慶喜は、諸外国の公使を大坂城に招き、外交権を幕府が引き続き保持することを宣言し、19日には朝廷に対して王政復古の大号令の撤回を要求します。朝廷側も、慶喜の攻勢に押され、幕藩体制による大政委任の継続を認めてしまいました。王政復古の大号令は事実上失敗に終わったのです。

このページの先頭に戻ります

鳥羽・伏見の戦い~幕府の終焉

このままでは徳川慶喜に政治の主導権を奪われかねないと危機感を覚えた岩倉や薩摩藩首脳は、武力によって旧幕府を滅ぼして慶喜の息の根を止めるしかないと決意を固めます。まずは朝廷内を討幕派で固め、若き帝を擁して旧幕軍を徹底的に叩きのめす作戦を立てました。決して自分たちから攻め込むことはしません。薩摩への怒りで一触即発になった徳川勢をさらに挑発して、先に仕掛けさせる作戦に出ました。先に仕掛けてきた旧幕軍をやむなく迎え討つ「官軍」という形をとろうというわけです。そのため、西郷に指令を受けた薩摩兵が江戸で暗躍します。

師走の23日夜、薩摩藩支藩・佐土原藩の藩兵が江戸市中警固役の庄内藩の屯所(とんしょ:兵士の駐在所)を襲撃しました。佐土原藩は薩摩藩の支藩であり、裏で薩摩が糸を引いていることは疑いようもありませんでした。実際、この一か月の間、公儀御用達商人宅に押し入り強盗を働く輩が毎夜のように出没していました。下手人は捕まらなかったのですが、目撃者の話では、怪しげな浪人どもが毎夜のように三田の薩摩藩上屋敷に出入りしているとか、狼藉者の中に薩摩言葉を話す者がいたことなどか噂されていました。薩摩による嫌がらせ、挑発行為であることは、忠順をはじめ江戸の留守を任されていた幕閣にも明々白々でした。さらに、その翌日の明け方、江戸城二の丸から火の手が上がりました。自宅で寝ていた忠順は飛び起き、急ぎ江戸城に走ります。着いてみると二の丸は完全に焼け落ちていました。出火の原因は何者かによる付け火です。これも、薩摩の手のものが強風の日を選んで放火したのではないか、二の丸には天璋院(前薩摩藩主・島津斉彬の養女で、第13代将軍家定の御台所)が起居しており、火事の混乱に乗じて天璋院を奪い薩摩に連れ戻そうとしたのではないかという、まことしやかな噂までたちました。いずれにしても、もう我慢の限界です。これらが薩摩の仕業であることは否定できず、罪なき江戸市民をも巻き込んだ狼藉は絶対に許すことができません。江戸の町の治安を守るために、悪行を重ねる者どもは成敗しなければならない……そう決断した幕閣と庄内藩主・酒井忠篤は、薩摩藩に対して、狼藉に関わった浪人どもの引き渡しを要求しました。しかし、薩摩上屋敷からの返答はありません。もはやこれまでと、庄内藩兵を中心とした部隊が出動して薩摩・佐土原両藩邸を包囲して砲撃を加えました(師走25日)。薩摩藩邸は炎上し50人ほどが討ち死に、一部は捕獲されましたが、何人かは逃げおおせ、藩邸裏手の品川沖に待機していた藩船に乗って上方に逃げ去りました。この報告を聞いた薩摩の西郷は、「しめた」と思ったに違いありません。これで、堂々と戦を始めるができます。旧幕軍と薩長を中心とする倒幕軍との戦いは、もはや避けられない事態となりました。

一方、江戸での騒乱の報告を受けた大坂城では、徳川方の将兵たちが怒りの声を上げました。略奪行為などで江戸市民を不安に陥れるばかりか江戸城にまで火をつけるとは……「薩賊の狼藉」は到底許しがたいと、だれもが口々に叫んでいました。ついには、薩摩藩の罪状をあげつらい、薩摩藩を討伐せよという「倒薩の表」なる奏聞書(そうもんしょ:天皇に勅裁を仰ぐための上申書)を作成するものまで現れました。事ここに至って、慶喜もようやく重い腰を上げました。

「薩摩を討つ‼」

時に、慶応3年(1868)元旦の出来事でした。これを受けて翌朝、大目付の滝川播磨守具挙(ともたか)は、「倒薩の表」を携えて大坂城を発ち京に向かいました。これに続いて、老中格・大河内豊後守正質(まさただ)率いる1万5千の軍勢が本隊として出発しました。この本隊は、途中で二手に分かれ、それぞれ鳥羽街道と伏見街道を通り京に向けて進撃しました。しかし薩摩側も、この旧幕軍の動きを察知して防戦体制をとっていました。滝川率いる先遣隊が鳥羽街道を北上して、京への入り口・四ツ塚関門に着いてみると、そこには薩摩兵500~600ほどが待ち構えていました。そして、

「我々は、朝命に従ってここを守っている。朝廷のお許しがなくば、ここは通せない。しばし待つがよい」

と言うのです。いまは事を荒立てたくないと考えた滝川は、しばらく待つことにしました。しかし、これは薩摩側の「じらし作戦」だったのです。一向に返答がないまま、時間だけが無為に過ぎていきます。もう待てないと感じた滝川は、

「もう待てぬ。力づくでも通させていただく‼」

と叫びます。

薩摩側はこの言葉を待っていたのでした。突然、攻撃合図のラッパが鳴り響くと、薩摩軍の大砲が火を噴き、一斉射撃が開始されました。不意を突かれた旧幕軍は防戦一方となり退却を余儀なくされました。滝川も砲弾を浴びて馬から振り落とされ、負傷してしまいました。この鳥羽での戦闘開始とほぼ同時刻に、伏見でも戦端が開かれました。薩長を中心とする倒幕軍が、鳥羽方面から聞こえる砲声を聞いて奮い立ち、会津兵や新選組が守る奉行所に向けて発砲したのです。戦いは、一進一退でしたが、緒戦では旧幕軍がやや劣勢でした。陸では苦戦を強いられていた旧幕軍でしたが、海では薩摩勢を圧倒しました。軍艦頭・榎本武揚率いる幕府艦隊は、開戦間近とみて兵庫港に集結していました。そこへ、薩摩の艦隊が姿を見せたため戦闘となりました。榎本率いる旧幕軍の軍艦は最新鋭で、薩摩艦隊との戦力の差は明らかでした。薩摩の翔鶴丸は炎上大破、旗艦の春日丸も相当な損害を被り、ほうほうのていで逃げ去りました。海軍力では、旧幕軍の戦力が勝っていたのです。

陸戦では一進一退の攻防が続いていましたが、ここで薩長勢が「伝家の宝刀」を持ち出してきました。帝の旗印、「錦の御旗」を掲げて進撃してきたのです。これには旧幕軍も一瞬たじろいだかに見えました。さらた旧幕軍に予想外のことが起こります。反撃の拠点とするため淀城にいったん集結しようとしましたが、藩主の留守を守る重臣たちによって入城を拒否されたのです。淀藩は徳川家譜代大名です。しかし、藩主が江戸城に詰めている間に、重臣たちが薩長側に寝返ってしまったのです。やむなく、旧幕軍はさらに後退し、大坂から二里の位置にある淀川沿いに陣を構えました。ところが、ここから反撃に出ようとした矢先に、今度は味方と思っていた津藩にも裏切られました。津藩は外様ではありましたが、藩祖・藤堂高虎は徳川家康の重臣であり、代々親徳川を貫いてきたはずなのに、この重大な局面で裏切られることとなりました。このままでは総崩れとなると見た旧幕軍は、いったん大坂城まで退却して体制を立て直すことにしました。

不利な戦いを強いられてきた旧幕軍でしたが、後方に控えていた主力部隊は無傷で温存されていました。また、榎本武揚率いる強力な海軍も控えていたことから、士気はまだまだ衰えてはいませんでした。正月6日の夕刻に大坂城で開かれた評定では、各部隊の将からは、

「まだまだ戦の勝敗はついていません。この際、上様(慶喜)御自ら御出陣なされば、兵の士気も上がり、必ずや勝利に導くことでしょう」

との強い要望が慶喜に向けて発せられました。さすがの慶喜も、部下たちの熱い思いには抗しきれず、

「あい分かった。余が陣頭に立つ。明朝(7日)総反撃の出陣じゃ‼」

と宣言してしまいました。これを聞いた将兵たちは喚声を上げ、「薩長何するものぞ‼」と叫び、戦いのボルテージは否応にも盛り上がっていきました。ところが……ところが、まさかの出来事に、大坂城に詰めている将兵全員が言葉も出ないほど驚き、落胆してしまいます。この日の夜半、慶喜が城を抜け出し、幕艦・開陽丸に乗って江戸に逃げ帰ってしまったのです。従えた供は、老中・板倉勝静、会津藩主・松平容保(かたもり)、桑名藩主・松平定敬(さだあき)ら、わずか4,5名だったといいます。一行は、大坂湾に停泊していた開陽丸に乗り込もうとしました。艦長の榎本武揚が不在で留守を任されていた副艦長の沢太郎左衛門は、艦長不在のため船を出すことはできないといったんは拒否しますが、雲の上のお偉いさんの命令には従わざるを得ませんでした。大阪湾を出た開陽丸は、途中悪天候に見舞われ、品川沖に到着したのは、5日後の11日深更でした。それにしても、慶喜は、一軍の総大将として最もやってはいけないことをしてしまいました。総大将の敵前逃亡により、大坂城に結集していた一部の兵は戦う気力をなくして城を去っていきました。それでも、自分の船を乗っ取られた榎本はじめ多くの将兵は、戦う姿勢を持ち続けたまま再起を期して江戸までたどり着きました。なぜ慶喜は敵前逃亡をしたのでしょうか。もともと水戸藩は、尊皇の思想を大事にする藩でした。慶喜も幼いころからその教育を受けていたはずです。また、慶喜の母は、有栖川宮織仁親王(おりひとしんのう)の第12王女・吉子女王です。もし薩長との戦いに敗れるようなことがあれば、慶喜は天朝に弓を弾いて敗れた「朝敵」として未来永劫語り継がれることになりかねません。戦況の悪化とともに、その恐れが心の中で増幅し、戦意を喪失していったのかもしれません。この後慶喜は、朝廷のみならず新政府軍に対しても恭順の姿勢を崩すことはありませんでした。

江戸にもどった慶喜は、徳川家の別邸・浜御殿で一夜の休息をとりました。翌朝早く、元軍艦奉行・勝海舟を召し出し、二人は何やら密談を交わしたといわれますが、朝廷への恭順を決意していた慶喜が薩長との和解の道を探るため、薩長とのコネを持つ勝に相談をもちかけたというのが真相ではないかと思われます。その後慶喜は、ようやく江戸城に入りました。この日から江戸城大広間では、将軍を交えた評定が連日のように行われました。勘定奉行にして陸・海軍奉行並を拝命していた小栗忠順、将軍・慶喜の指示により参列を許された勝海舟、慶喜に軍艦を乗っ取られ怒り心頭の榎本武揚および陸軍歩兵頭の大鳥圭介も参列していました。議論は、あくまでも主戦論を展開する小栗忠順らのグループと朝廷に恭順を示し薩長と和解すべしという勝海舟ら恭順派の意見とが真っ向からぶつかり合い、平行線のまま延々と続くかに見えました。3日目の14日深更、勝がこう切り出します。

「上方で勝利した倒幕軍は、勢いに乗じて関東にまで攻め上るでありましょう。江戸が主戦場となれば、江戸の町は焦土と化しますぞ‼」

忠順は反論します。

「江戸の町を焦土とはしません。薩長らの兵は一兵たりとも江戸には入れません」

勝が厳しく問いかけます。

「しからば、どのような策がおありか」

忠順は、自ら腹の中に秘めていた倒幕軍撃退策を話し始めました。

「陸と海から同時に攻めるのです。まずは敵の先鋒隊が箱根を通過するまでは何もせず、小田原あたりまで誘い込んでから一気にこれをたたく。と同時に、敵の主力に対しては、駿河湾に待機させた8隻の軍艦から一斉砲撃を加え大損害を与える。そうすれば、敵兵は前後に分断され大混乱に陥り、兵站(へいたん)の供給もままならなくなるでしょう。さらには、一部の艦隊を兵庫沖に侵入させ、薩長の応援に駆け付けようとする西国の諸大名の軍勢に砲撃を加え、これを足止めする。さすれば、薩長と西国の諸藩との連携を断つことができます。敵の勢力の分断に成功すれば、もともと、兵の数では勝っているのですから、わが軍が圧倒的に有利となることは間違いありません」

この忠順の作戦には、列席していた多くの人々から賛同の声が上がりました。勝海舟でさえ、あえて反対の意見は述べませんでした。しかし、肝心かなめの慶喜の心を揺り動かすことはできませんでした。戦いを止め朝廷に恭順の意を示すという決意は揺るぎませんでした。なおも説得を続けようとする忠順を振り切って、慶喜は席を立とうとします。ここで諦めたら徳川家の将来はない……忠順は、退出しようとする慶喜の狩衣の袖をつかんで、なおも訴え続けます。

「無礼者‼手打ちにいたすぞ‼放せ‼」

すさまじい慶喜の怒号が室内に響き渡りました。その時、末席近くにいた榎本武揚と大鳥圭介が駈け寄り、忠順の両肩に手をかけて、

「もう充分にござります。もう充分に……」

と、忠順に声をかけました。万事休すでした。260年続いた徳川による執政が完全に終焉を迎えた瞬間でした。これからは、薩長を中心とした新政府とやらが、日本国のかじ取りをすることになるのです。

このページの先頭に戻ります

権田村移住~終焉

最後の御前会議の翌朝(15日)、忠順は江戸城に呼び出され正式に免職を言い渡されました。徳川最後の将軍・慶喜は、朝廷並びに薩長を中心とする新政府に恭順の意を示し、勝海舟を陸軍総裁兼若年寄に抜擢して薩長との交渉にあたらせました。すべての役職を解かれた忠順は、江戸を離れ小栗家の領地である上野国権田村(現・群馬県高崎市倉渕町権田)に一族郎党を引き連れて移り住むことを決めました。

忠順が上州へ移り住むと聞いて、毎日のように様々な人々が別れを惜しみ訪ねてきました。その中の一人、渋沢成一郎が忠順に重大な決断を迫るべく小栗邸にやって来ました。成一郎は、従兄の渋沢栄一とともに一橋慶喜の侍臣の一人でした。この時成一郎は、徳川家の復権と薩長討滅を旗印にしていた彰義隊(しょうぎたい)の頭取として活動していました。彰義隊の隊士たちにとっては、最後の最後まで薩長と戦うべしと主張し続けた忠順は、幕閣の中でも頼りになる存在だと思われていました。

「ぜひ、隊長として指揮を執ってほしい」

と要請する使者が何度も忠順のもとを訪ねてきたといいます。しかし、忠順は頑として受け入れることはありませんでした。それでもあきらめきれない成一郎が、忠順が上州へ旅立つ前日の夜に単身で訪ねてきたのです。忠順は言います。

「貴公らの志は充分理解できる。私もできることなら薩長と一戦交えてでも徳川の復権をはかり、道半ばの改革を成し遂げたかった。しかし、上様が恭順の姿勢を取り戦いの意思をなくされた今、旧幕軍は統制が取れずバラバラの状態だ。薩長軍には勝てぬ。それでも抵抗を試みるならば、それは犬死というものだ。ここはこらえてくれ。新政府とやらができても、また内輪もめが起こり群雄割拠の時代が来るやもしれぬ。そのときこそ我らの出番となる。あるいは、新政府の統治がうまくいき平穏な時代となるやもしれぬ。それならそれでもよいではないか。前朝の頑民(ぜんちょうのがんみん:前政府以外に仕えない頑固な人)として終えるのに悔いはない。我ら旧武士の使命は、民の幸せを実現することにあるのだから」

しかし、成一郎は納得せず、失意のうちに小栗邸を後にしました。この後渋沢成一郎は、副頭取の天野八郎らと意見が合わず彰義隊を脱退して新たに振武隊(しんぶたい)を結成します。武州・飯能(現・埼玉県飯能市)で新政府軍とたたかい、その後、榎本武揚や大鳥圭介らとともに箱館・五稜郭に立てこもり、最後まで新政府軍に抵抗し続けました。戦後は何とか生き残り、従兄の渋沢栄一とともに、日本経済の発展に大いに貢献しました。

慶応4年(1868)2月28日、忠順ら一行は江戸を立って上州・権田村に旅立ちました。小栗一家5名(忠順、妻の道子、母の邦子、養嗣子の忠道、その妻の鉞子<よきこ>)に加え、塚本真彦、荒川佑蔵ら側近、大井磯十郎、佐藤銀十郎などの権田村出身の家来を含め総勢30名もの大移動でした。3月1日、権田村に着いた一行は、仮住まいとして定めた東善寺に入りました。東善寺は、江戸中期にこの周辺が小栗家の領地となったときに、小栗家5代・政信が中興した寺で、政信以降の小栗家の位牌を祀る菩提寺となっています。

▲東善寺 本堂 |

▲遺愛の椿 忠順が権田村に移住した時、神田駿河台の自宅の庭から移植したとされる黒椿 (東善寺境内) |

権田村に着いて、やっと落ち着いたと思った矢先、不穏な情報が舞い込んできました。本郷村(現・高崎市本郷)に住む鬼定ら博徒が、近隣の四か村の村人を従えて権田村に攻め込んでくるというのです。勘定奉行を務めた小栗忠順が、江戸城から巨額の軍用金を運び出して権田村に移住して来たという噂を信じて、それらを奪ってやろうと息巻いているというのです。鬼定が指揮する暴徒は2,000人ほどにも膨れ上がりました。事を穏便に済まそうと考えた忠順は、家臣の大井磯十郎を鬼定らが集結していた三ノ倉村に派遣して交渉に当たらせました。磯十郎は、無益な戦いはやめようと説得し、50両を差し出して手を打とうとしましたが、金に目がくらんだ鬼定たちは納得せず、談判は不成立に終わりました。こうなれば、忠順らも受けて立つしかありません。忠順主従に加えて、鉄砲の扱いに慣れた猟師や腕自慢の屈強な若者を100人ほど募り、これを五隊に分けて四隊を四方の防備に、残り一隊を遊撃隊として暴徒への攻撃に当たらせました。忠順の家来は、皆フランス軍人教官から近代戦のノウハウを叩き込まれた者ばかりで、鬼定たちの敵ではありませんでした。戦いは3月4日の朝に始まりましたが、正午過ぎには決着がつき、鬼定たちは散り散りとなって逃げ去っていきました。この日の夜、鬼定に加担した四か村の村役人が東善寺を訪れ、すべては博徒どもに脅されてやむなくやってしまったことですと、わび状を入れてきました。忠順もこれを受け入れ、この件は一件落着となりました。

平静を取り戻した権田村で、忠順は居宅の建設に取り掛かりました。建設地は、東善寺から下手に700メートルほど離れた場所に位置する観音山の台地です。

──上流の沢から用水路を引き、水田や茶畑を併設しよう。建物には住居部分だけでなく、私塾を開けるような広い部屋もつくろう。そして、近隣の村々から若者を集め、自分が知る限りの知識や経験を彼らに語りつくすのだ。家来たちの中には、仏語伝習所で外国語のみならず地理、歴史、数学、幾何学など最先端の学問を学んだものが大勢いる。彼らを講師として村人達に学問を修めさせよう。そうして広い視野を持った人材を育成し、世に送り出すのだ。──

徳川の世は消えてなくなるかもしれないが、忠順にはまだまだやらねばならないことがあったのです。それは、ある意味では、今まで以上にやりがいのある重要な使命なのかもしれません。「まだまだ、隠棲というわけにはいかないな」……そう思いなおした忠順でしたが、この思いは、新政府軍によって完全に踏みにじられることとなります。

▲観音山 小栗邸跡 |

▲観音山 小栗邸跡 |

鳥羽・伏見の戦いで勝利した新政府軍は、1月7日には朝廷から「慶喜追討令」を出させることに成功し、旧幕軍は朝敵とされました。さらに、9日には空になった大坂城に入り、京阪一帯は新政府軍の支配下となりました。そして2月1日、大和国(現・奈良県)に軍事基地として設置された大和鎮台を大和鎮撫総督府と改称し、有栖川熾仁親王(ありすがわ たるひと しんのう:14代将軍・家茂の御台所・和宮の元婚約者)を大総督とした東征軍が組織されました。東征軍は、東山道・東海道・北陸道の三隊に分かれて江戸に向けて進撃を開始しました。中山道を進む東山道軍には、鎮撫総督として岩倉具定(ともさだ:岩倉具視の次男、当時17歳)、副総督が岩倉具経(同三男:当時16歳)、参謀として板垣退助(土佐)、伊地知正治(薩摩)らがいました。この東山道鎮撫総督府から、4月22日付で高崎・安中・吉井の三藩に「小栗上野介追討令」が出されました。

「小栗上野介は権田村に陣屋を構え、砲台まで築いて新政府に抵抗しようとしている。謀反者・小栗上野介を追捕せよ。万一手に余るようなことあらば、本陣へ申し出よ。その際は東山軍自ら出向いて、これを誅滅する」

というものでした。指示された三藩は、閏4月1日、追捕の兵を繰り出し隣村の三ノ倉に宿陣させたうえで東善寺に乗り込み、忠順に事の真偽をただしました。三藩は徳川譜代ではありましたが、相手は元幕府高官でしたから、忠順に対する処し方は極めて丁重なものでした。忠順も穏やかな姿勢を崩さず、

「何も隠すこともございません。観音山に建設中の屋敷も含めて存分に検分なさるがよかろう。また、ご指摘の大砲は確かに一基あるが、これは駿河台の玄関に飾ってあったもので、すでにさび付いて使い物にはなりません。お疑いならば、持ち帰って確認なさるがよい。さすれば、疑いも晴れることでしょう」

と言ってのけました。三藩の藩士たちは、権田村の隅々まで調べつくしましたが、「謀反」につながるような証拠は何一つ見つけ出すことはできませんでした。三藩の兵たちは納得した様子でしたが、最後に、

「総督府にご理解いただけるように、直接ご説明願いたい」

と申し出てきました。忠順は快諾し、養嗣子の忠道に塚本真彦ら7名の従者をつけて高崎に向かわせ、弁明に当たらせることとしました。しかしこれが、忠順らにとって命とりの結果となるのです。

権田村から戻った三藩の使者は、小栗忠順には反逆の意図はないと総督府に報告しました。ところが東山軍の軍監・原保太郎(長州藩、22歳)および豊永貫一郎(土佐藩、18歳)は激怒し、

「上野介がどのように弁明しても、これまで彼が犯した大罪は許されるものではない。即刻権田にもどって追捕せよ」

と、激しい口調で三藩に命じました。高崎・安中・吉井の三藩にとっては、藩の存続がかかっています。そのためには命令に従わざるを得ませんでした。原と豊永は、自ら三藩の兵を引き連れて、権田村に向かいました(閏4月4日夜半)。

一方東善寺では、養嗣子の忠道らが高崎に向かってから2日たっても戻ってこないのに不審を抱いた忠順は、妻の道子・母の邦子・養女の鉞子(よきこ)ら女性だけでも逃がしてやろうとはかり、信頼できる村役人の中島三左衛門とともに親幕の会津藩に向かわせました。忠順自身も家族とともに逃げてくださいと勧められましたが、おそらく人質にされたであろう忠道らを見捨てることはできず、また、忠順が逃亡すれば村の人々にも迷惑がかかることを案じて、権田村に残ることにしました。

三藩を率いた原と豊永は、5日早朝、東善寺に到着し寺の周囲を包囲しました。忠順ら主従は、寺の本堂の仏前に端然と正座して彼らを迎えました。小栗主従は捕らえられ、三ノ倉の屯所に引き立てられました。しかし、忠順らに対する取り調べは一切行われませんでした。有無を言わさず処刑することが目的だったのです。閏4月6日朝、忠順らの朝食に頭のない鰯の干物が、ひと切れの香の物とともに供されました。死の前の作法です。その後、忠順主従は近くの烏川水沼河原に引き出され、斬首されました。小栗上野介忠順、享年42歳。そして翌日の7日、高崎で人質として捕らえられていた忠道と家臣らも、何の取調もないままに高崎城内で斬首されました。

▲小栗忠順顕彰碑 (烏川水沼河原) |

▲小栗忠順父子 本墓 (東善寺境内) |

このページの先頭に戻ります

小栗忠順の功績

「小栗忠順は所詮『徳川の人』だ。徳川幕府の存続を第一優先にして行動した人だ」と評価されます。確かに、「安祥譜代(あんじょうふだい)」の嫡子として生まれた忠順には、徳川家に忠誠を尽くすというDNAが埋め込まれていたのは事実だろうと思います。しかし、大老・井伊直弼に抜擢されてアメリカに渡り、進んだ文明と高い技術力を目のあたりにしたとき、日本が欧米諸国に圧倒的に遅れを取っていることに危機感を覚えたのも事実だと思います。

──このままでは日本国は滅びる。これからは、欧米の優れた技術や制度を学び、あらゆる面で日本国の近代化をはからねばならない。まずはワシントンにある海軍造船所のような総合工場建設だ。さらには、パナマの鉄道建設会社のように、商人たちから投資を呼び込んでコンペニー(株式会社)を立ち上げる。そこで得た利益を元手に、鉄道敷設、ガス灯普及、郵便・通信制度確立などのインフラ整備を実現していくのだ──

そう決意しました。さらに、これらの改革を自らの手で実現したい……そう固く誓ったのです。勘定奉行勝手方(現在でいえば財務次官クラスか)に就任した忠順は、徹底的なムダの削減をはかります。ただし忠順の経費削減策は、「一律何パーセント」などという安易で無責任なものではありません。必要なものには予算をつける……一方、緊急性のないもの、必要性に乏しく慣習的にやっているものなどは縮小または中止とするという、きわめてメリハリのあるものでした。多くの反対で何度もとん挫した造船所建設の着工にこぎつけたのも、忠順が勘定奉行勝手方として予算の差配をしていたからでした。横須賀製鉄所は、造船施設だけではなく、金属部品・木工部品なども自前で生産する総合工場です。しかも、工場を稼働するための動力は、それまで日本では主力だった水力ではなく、大きなパワーを生み出す蒸気機関でした。この近代工場建設が成功すれば、軍艦製造による日本の国防強化のみならず、近代産業の発展と国産技術力強化に大いに貢献できます。横須賀製鉄所建設の成否は、「周回遅れ」に甘んじている日本の近代化を推進し、欧米に追い付き追い越すための突破口となり得るものでした。すなわち、「新生ニッポン」実現のための重要な施策の一つであったわけです。明治37年(1904)に始まった日露戦争の日本海海戦において、ロシアの無敵艦隊と言われたバルチック艦隊を撃破して大いに名を挙げた東郷平八郎が、明治45年(1912)7月に、忠順の娘・国子の夫・小栗貞雄とその子・又一(忠順の孫)を自宅に招き、「日本海海戦に勝利できたのは、製鉄所(造船所)を建設した小栗氏のお陰であることが大きい」と礼を述べ、「仁義礼智信」としたためた書を又一に贈ったといいます。

小栗上野介忠順が、日本国の再生のために奮闘した実例をもう一つ挙げます。それは兵庫商社の設立ニまい進したことです。安政5年(1868)に米国を皮切りに、米蘭露英仏の五か国と通商条約(安政五か国条約)を結んで外国との交易をスタートさせた日本でしたが、当初は資本力の優る外国商人に商品を安く買いたたかれて、彼らの利益独占を許していました。この状況を打破するために、忠順は大阪の富商20名から出資を募り、「総合商社」としての兵庫商社設立を計画します。日本から外国への輸出品の多くをこの商社を通じて行うこととし、外国商人に買いたたかれることなく適正価格で輸出できる仕組みをつくろうとしたのです。さらに、この仕組みに幕府も参画することにより、幕府にも利益が還元されて財政再建の道筋をつけることもできます。そうすれば、忠順が夢に描いていた鉄道敷設やガス灯普及、郵便・通信制度の構築などのインフラ整備にも着手できるはずでした。しかし、この忠順の壮大な構想も実現には至りませんでした。徳川最後の将軍・慶喜が大政を奉還するという挙に出て徳川幕府が消滅してしまい、兵庫商社の設立計画も宙に浮いてしまいました。

ところが、この忠順の願いは、明治になってかないます。明治初期、生糸などの輸出は、相変わらず日本在留の外国商人に支配されていました。国外に営業拠点を持たない日本の商人たちは、彼らに頼らざるを得なかったのです。そのため、相も変わらず安く買いたたかれ(海外市場価格の1/2から1/3)、利益の大半は外国商人に吸い取られていました。このような状況を打破し、外国資本と対等に戦うためにつくりあげられたのが、幕末に小栗忠順が思い描いていた「日本型総合商社」でした。この総合商社は、鉛筆からミサイルまで世界中のあらゆる商品の輸出入を取り扱うもので、日本特有のものです。欧米にも貿易商社はありますが、穀物メジャーや石油ジャーのように一分野に特化しているものばかりです。いずれにしても、この総合商社が設立された(三井物産、三菱商事など)お陰で日本経済は発展の道筋を見出し、その後の「新生ニッポン」構築に大きく貢献したことは言うまでもありません。忠順の夢が、時代を超えて現実のものとなったのです。

以上みてきたように、技術的にも経済的にも欧米に遅れを取った日本の再生、「新生ニッポン」の構築に果たした小栗忠順の貢献度は大変大きなものでした。作家・司馬遼太郎氏が、小栗忠順を「明治の父」と評したのも当然のことだと言えます。しかし、明治初期においては、この忠順の業績は多くの人々には知らされることはありませんでした。明治新政府が小栗の存在を意識的に無視し続けていたからです。小栗忠順が世間の人々に再び注目されるキッカケを造ったのは、大正4年(1915)に開かれた横須賀海軍工廠創立五十周年祝典でのできごとでした。当時の総理大臣・大隈重信が代理を出席させて、次のようなあいさつ文を託しました。

「この造船所は幕末に小栗上野介が幾多の困難を乗り越えて着工し、今日に至っている」

さらに出席者に配布された小冊子には、造船所建設に貢献した忠順とフランス人技師長ヴェルニーの功績や、忠順が新政府軍に斬首された経過などが詳細に記されていました。多くの人々は、この事実を初めて知らされたのです。その後、彫刻家・朝倉文夫氏の手により、小栗忠順とヴェルニーの胸像が造られました。現在も、旧横須賀造船所(製鉄所)を臨むヴェルニー公園内(神奈川県横須賀市)に、二人の胸像が並んで置かれています。

小栗忠順は、幕末にあってグローバリズムを実践した数少ない人物の一人だったと、私は思います。アメリカに渡って「鉄の国」の優れた技術や制度に触れた忠順は、これらを日本にも導入しようと奮闘します。その忠順の手法は、「できることから始める」ではなく「やらなきゃいけないことは、何が何でもやり抜く」というものでした。横須賀製鉄所建設においては、「軍艦なんて外国から買えばよい」「まずは軍艦を操船する人材の育成を優先させるべきだ」「そんな大工場を造る金はどこにあるんだ」などという反対意見が渦巻く中、「優先順位は造船所建設にある」と主張し続け、ついには着工にこぎつけます。そのために、勘定奉行として他の予算をバッサリ切ったり、徹底的なムダ削減を実施し続けました。限られた予算の中で、将来の国の繁栄のためにどのように金を使うか決めて実行することこそ、政治家たるものの責任だ……とでも言いたげに、突き進んでいったのです。私は、小栗忠順こそ新しい時代をつくり上げるために必要不可欠な人材だったと確信します。しかし、幕末の混乱の中で忠順は、新政府軍の手によって殺されてしまいました。かえすがえすも、残念でなりません。

▲忠順愛用の懐中時計 (よこすか近代遺産ミュージアム所蔵) |

▲忠順愛用の煙草入れ (よこすか近代遺産ミュージアム所蔵) |

蛇足

どうしても、「タラレバの歴史」を言いたくなるのですが……。徳川幕府の最後の御前会議で忠順が主張した「対新政府軍攻略作戦」(陸海軍の協力の下で東征する新政府軍を分断させ撃退する策)についてですが、のちにこの話を聞いた東征大総督府補佐・大村益次郎(長州藩:NHK 1977年大河ドラマ「花神」中村梅之助演じる主人公)が次のように述べています。

「もしも小栗の案が実行されていたら、我々の首もとっくになくなっているだろう」

さてさて、忠順の作戦が成功して新政府軍が敗退するようなことがあったら、その後の日本はどこに向かっていくことになったのでしょうか……。

このページの先頭に戻ります

この記事は、以下の文献を参考にして作成しました。

- 岳真也著『小栗忠順』第一部・第二部(作品社)

- 童門冬二著『小栗上野介』(集英社)

- 村上泰賢『小栗上野介』(平凡社)

- 佐藤雅美『覚悟の人』(岩波書店)

- 吉岡道夫著『ジパングの艦』上・下巻(光人社)

- マイケル・アート著・野口良平訳『明治維新の敗者たち』(みすず書房)

- 司馬遼太郎著『明治という国家』上(日本放送出版協会)

- 大村大二郎著『お金で読み解く明治維新』(ビジネス社)

- 原田伊織著『明治維新という過ち』(毎日ワンズ)

- 佐藤雅美著『大君の通貨』(文藝春秋)

- 野田秀行著『幕末の円高仕掛人』(東京図書出版)

<サイト情報>

「ゆかりの地」シリーズ

- ★小栗忠順ゆかりの地を訪ねる

- ★石田三成ゆかりの地を訪ねる

- ★中岡慎太郎・坂本龍馬のふるさとを訪ねる

- ★豊臣秀吉ゆかりの地を訪ねる

- ★犬公方と呼ばれた将軍・徳川綱吉ゆかりの地を訪ねる

- ★田沼意次ゆかりの地・相良を訪ねる

- ★西郷隆盛・江藤新平の故郷を訪ねる

- ★天下布武を夢見た織田信長の軌跡をたどる旅

- ★日本人の心のふるさと飛鳥を訪ねて

- ★北の大地・函館を訪ねて

- ★明治維新を成し遂げた志士たちが活躍した萩・山口を訪ねて

- ★奥州藤原氏の栄華をしのぶ東北の旅

☝☝京都・奈良・大阪の寺社や神社が抱える歴史的背景と境内の様子を紹介しています☝☝

<筆者紹介>

山梨の地から発信 しています。電機メーカーの技術者を経て今はリタイヤし、山梨のうまい空気を吸いながら、のんびりとセカンドライフを楽しんでいます。暇さえあれば、カメラ片手に出かけ、歴史探訪の旅としゃれこんでいます。掲載中の記事について何かご意見やご指摘等ありましたら、下記「入力フォーム」をご利用のうえ連絡していただければ幸いです。